| �@TOP�@���@�Q�n���@���@���쌴�� |

| �Q�n�� | ���쌴�� | ���쌴 | �i��ȌS�j | ��썑 |

| �z�K�_�Ёi���쌴�j | - |

| - | |

| - | |

| ���� | |

| - | |

| �^�c�K�����s�ꂽ��n�ƂȂ����_�� | |

| ��Ȑ� |

| ���É���ɗN�����_���̓����{��i������j���痬�ꍞ�ނ��߂ɁA��O�܂ł͎��̐삾������Ȑ�B |

|

�u�z�K�_�Ёv�͒��쌧�̐z�K�ΔȂɂ���z�K��Ђ{�ЂƂ���_�Ђ��B���쌧�͂������A�M�B�ɂقNj߂���Ȓn���ɂ͐z�K�_�Ђ��ƂĂ������B ��{�I�ɐz�K�_�Ђ͌��䖼���_�Ƃ��̍Ȃ̔��Ⓛ���_���J��̂����A��Ȓn���̐z�K�_�Ђ͐������̏��Ђ����J���Đ������Ă���A��������̕��Ր_�������Ă���B |

| ���� | �Q�n���@��ȌS�@���쌴���@���쌴�@241

�i���쌴���@�厚�@���쌴�@���@���@241�j |

|

| ��Ȑ�͌Q�n���̖k�����𓌐��ɗ���Ă���B��͂������n�a�сi�t�H�b�T�}�O�i�j�̓��[�̑�f�w�������ė���Ă���B���̒n���̂��߁A���͂ɂ͊����ȉΎR�������A�n�₪����o������Ղɋ����Đ[���f�R������ŗ���Ă���B�����������J�̑�\�Ⴊ��ȋ����B �����̒f�R��ǂɑj�܂�āA��Ȑ여��ɂ͒����ԁA�����̘A���H�����B���Ă��Ȃ������B |

||

| �u���쌴�v�Ƃ����n���̗R���ɂ͂������̐�������B�P���ɁA�͊ݒi�u�������������̂Łu���쌴�v�ɂȂ����Ƃ�������A�퍑����ɏ�썑���֏���x�z��������Ɛ����A���c�M���ɍU�߂��ė��邵���̂��A���̈ꑰ���������тĂ��̒n�ɉB�������̂ł��̒n���ɂȂ����̂��Ƃ����`��������B���̋t�̐��������āA��������A���쎁�ꑰ�̐�c�ł�����Əd�i���ƕ��̎q�j����썑���i�ɔC�����ĕ��C����ۂɁA���쌴�ɏZ���Ƃ��璷�쎁�𖼏��悤�ɂȂ����Ƃ����B ���쌴�͌�Ȑ�Ɣ�����̍������ɂł����J���W���ł���B������̏㗬�ɂ͗L���ȑ��É�����B���É���͂���߂ċ���ȗ�����ŁApH��2�Ƌ��_�����ipH��0����14�ŁA7�������j�B���̉������ꍞ�ނ��ߐ�͐��������������邱�Ƃ͕s�\�ŁA�×����珺�a40�N��܂ŁA�����̐�͌�Ȑ�܂Ŏ��̐삾�����B�_�����������邽�߁A��Ȑ�ɂ͓S����R���N���[�g�����˂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���a40�N�ɑ��É���̉����Ƀ_��������A�����ɒ��߂��_�����ɐΊD�𓊓����Ē��a����悤�ɂȂ����B����ɂ��悤�₭�A��Ȑ�͋����Z�߂�悤�ɂȂ����B �u������v�Ƃ������O�͂��̃_�����ł������Ƃ̏��a42�N�ɂ���ꂽ���O�ŁA����ȑO�́u�{��v�i�_��j�Ƃ������B |

||

| ���݂��������f�R�ɂȂ��Ă����Ȑ��x���̔����쉈���ɂ́A�傫�ȊX���͔��B���Ȃ������B���̂����A���肩��͉G��E����ɉ����ĊX�����Ђ炯�Ă���A���̐{����h����k�{��������z���Ē��쌴�ɏo�锲�����i�{������j���������B���̓��͑��É���ւ̍ŒZ�H�ł��������̂ŁA�u���Â݂��v�Ƃ��Ă�Ă����B ��Ȑ쉈���ɂ͌�ȋ�������ē��̊僖��ɒʂ��錯�����������i�僖�j������A�����ł͉������������z���ĐM�Z���̏�c��{��֑����Ă��邱�Ƃ���u�M�B�݂��v�ȂǂƂ��Ă�Ă����B  ���쌴�͌�Ȑ�Ɣ�����̍����n�_�ł���A�����ɒJ���W�����`������Ă���B���Â݂��ƐM�B�݂��͂����Ō������Ă���B�{������������Ă������Â݂��́A��Ȑ�ɉ˂���u�Ջ��v��n���Ē��쌴�ɓ���B����A�M�B�݂��͔�����ɉ˂���u�{�싴�v��n��B�����̒��쌴�́A�Q�̓��̌�_�ł���A�������f�R��n��Q�̋������邱�Ƃ���u�������v�ƌĂ�A����Ȓn���̌�ʂ̗v�ՂƂȂ��Ă����B |

|

| �����͌��n�ɍs�������_�ł͋��̑��݂ɋC�Â��Ă��Ȃ������̂ŁA����100���[�g���قǂ̋����܂ōs���Ă��Ȃ���Ջ������邱�Ƃ��Ȃ������B���ۂ��̂�����ɋՋ�������B |

| ����Ȍ�ʂ̗v�Ղł��钷�쌴�ɂ́A�퍑����ɏ邪�z����Ă���B��͒��쌴������̗��R�̏�ɂ������B���̂�����͂��Ƃ��Ɖ_�ю��̕~�n�ŁA���������܂Ŗ���̋Ɩ��͉_�ю��̖{���̈�p����ċƖ����s���Ă����B���̌�A����30�N���ɕ~�n����ċ����ɂ�V�z�����̂����A���̋����ɂ̌��z�N��͕s�����Ƃ����B |

| �@�����쌴�����꒡�ɁB |

|

| ���ꂩ�炨�悻30�N���1929�N�i���a4�N�j�ɖ��꒡�ɂ�V�z�����̂����ꁪ�B�����������B���A���܂�����z90�N���}���A2018�N���݂͐V���ɂ����z�����B |

|

| �@�����ꂪ�����z���̐V���ɁB |

| ���̖���̑O������145�����������Ă���B���ꂪ���Ắu�僖�v���B |

|

| ���̍����́A��̔��b��_���̌��݂ɂ���ă_���̒�ɒ��ނ��ƂɂȂ��Ă��邽�߁A�t���ւ����s���Ă���B�V���͊��ɊJ�ʂ��Ă��邯��ǁA���������A���͂܂������������̈����ɂȂ��Ă���B���̋����͒��쌴������A���쌴�w�A�쌴������A���쌴������w�A��ȋ����o�ē���Ȃ֑����Ă���B�܂��Ȃ����ނ̂ŁA��ȋ��̎p������Ȃ獡���Ōゾ�B |

|

| �Ƃ����킯�ł��ꂪ���쌴�̐z�K�_�ЁB |

|

| ��̒����A�Ԃ���̒����A�����O�̒����������Ă���B |

|

|

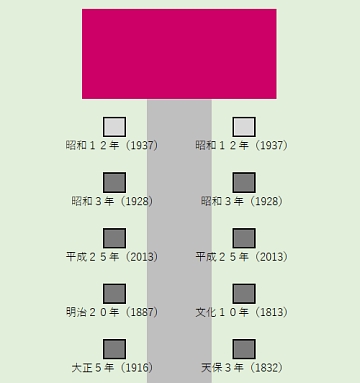

�������̑�֒����͕���25�N�ɐ������ꂽ����̂��́B��������b��_�����݂��낤���˂��B ������̃u���O�i2013�N�j�ł͈ȑO�̖ؐ������������܂��B |

|

| �O�̒����͐ΐ��B�����������25�N���B |

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

| �����ɂ͗l�X�ȐΔ肪�Y�����B |

|

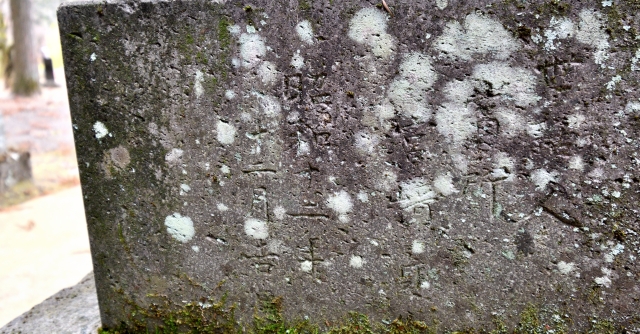

| �������1959�N�i���a34�N�j12���̋L�O��B��̔N12���Ȃ̂ŁA���N�Ŋҗ�B |

|

|

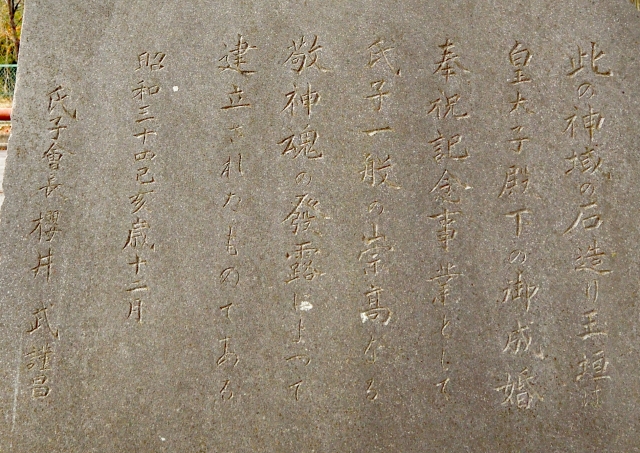

���̐_��̐Α���ʊ_�͍c���q�a���̌䐬����j�L�O���ƂƂ��Ď��q��ʂ̐����Ȃ�h�_���̔��I�ɂ���Č������ꂽ���̂ł��� ���a34�����12�� |

|

|

���c�_���Ȃɂ�炢�낢�댩���邪�A���̐z�K�_�Ђ͒��쌴�̏��K10���Ђ����J���Ă���̂ŁA���낢��ȂƂ��납�炩���W�܂������̂��낤�B ���J���ꂽ�̂́E�E�E �@�E�z�K�_�Ђ̋�������5�� �@�E�эj�_�Ёi���쌴���������j�ƁA���̋�������2�� �@�E����_�Ёi���쌴�������j �@�E��R�L�_�Ёi���쌴�����؈�j�ƁA���̋�������2�� �@�E��R�L�_�Ёi���쌴�����L���j �@�E��א_�Ёi���쌴�����L���j�ƁA���̋�������4�� ���쌴�Ɍ��炸�A����Ȃ͗��j�j���ɒ������R�����B���̂��ߌ��\����ȑO�ɂ��ẮA�m���Ȃ��Ƃ͑S�������Ă��Ȃ��̂��B����Ȓn���ɂ��Ă̍ł��Â��j���́A���\����̏��c�ˎm�A�������q��Ƃ����l�����c�����o���A�ʏ́w����L�x�ł���B�^�c�������߂����̏��c�˂ɐ��܂ꂽ����́A����Ȓn���̐��̗v�Ղł������֏��ɖ��߂�Ȃǂ��āA�̂��ɔˎ�^�c�M���̉E�M�ƂȂ����B���̉�����Ȃŕ����m�������Ƃ��܂Ƃ߂��̂��w����L�x�ł���B���̋L�q�͒����ɑk����̂́A�ǂ��܂ł��j���Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B �z�K�_�Ђ́A���́w����L�x�ɗ������i���쌴�j�̐z�K�喾�_�Ƃ��ēo�ꂷ��B�_�Ђ̋������u���쌴�̍���v�̕���ƂȂ������炾�B�z�K�_�Ђ̑n���Ȃǂ̗R���͂܂������s�������A���Ȃ��Ƃ����쌴�̍��킪�������i�\6�N�i1563�N�j�̎��_�ł͂����ɒ������Ă������Ƃ��f����B |

| �@ |

|

| �Q���̍��E�ɔz�u���ꂽ�Γ��āB�悭�݂�ƈ�Â�����i�������Ă���B |

|

|

����͑吳5�N�i1916�N�j9���B ���̔N�A���쌴�ł͑厚�̉������s��ꂽ�B�����̒����܂Œ��쌴��10�����ɕ�����Ă��āA����22�N�i1889�N�j�ɂ����閾���̑升��������A10�����W�܂��Ē��쌴���ƂȂ����B���̂Ƃ��ɂ́A�����͂��̂܂ܑ厚�ɂȂ����B���Ƃ��A�����K���́u���쌴���厚���K���v�A���H�������́u���쌴���厚�H�������v�Ƃ������������B ���́u���v����������Ƃ������ƂɂȂ�A�吳5�N�H�ɒm���̋��āA�吳6�N1��1������u�厚���K�v�u�厚�H�����v�ɉ��̂ɂȂ����B |

|

| ����͓V��3�N�i1832�N�j�B�u�p�C �v�Ƃ���B�u�p�v�͏\���i�P�O�ň���j�A�u�C�v�͏\��x�i�P�Q�ň���j�B |

|

| ������͕����P�O�N�i1813�N�j�V���B�u�V���v�Ƃ������A���Ԃ����A��G�c�ɂ͂��܂̂W�����Ƃ������ƂɂȂ�B�uᡓ� �v�B |

|

|

����͖����Q�O�N�B�升���O�̂��̂��B�����O�́u���v�Ƃ����Ă��A���̂悤�ɑ����Ƃɖ��ꂪ�������킯�ł͂Ȃ��B�ߗׂ̑��X���������W�܂��āA��ӏ��Ɂu�˒�����v��u���Ă����B���쌴�̏ꍇ�ɂ͂T�����̌˒����ꂪ���쌴�ɒu����Ă����B |

|

| ������̓��Ă͌��邩��ɐV�����B |

|

| �����Ɠ����A����25�N���B |

|

| �Ō�̈�g���A�P�ɑۂ������Ă���Ƃ͂����A�]�ˎ���▾���̂��̂��͐V����������B |

|

|

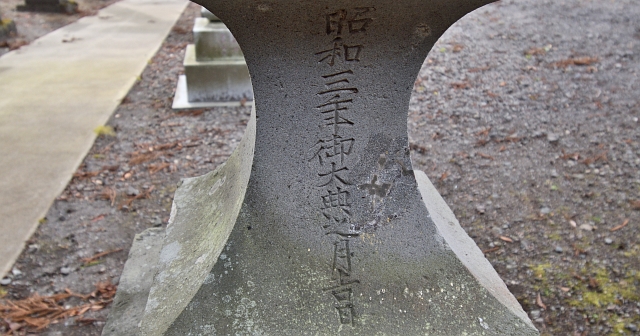

���a�R�N�i1928�N�j���B�u���T�v�Ƃ����̂́A���a�V�c�̑��ʂ̗�B �吳�V�c�͑吳�P�T�N�i1926�N�j12��25���ɕ��䂵�����߁A�u���a���N�v�͂P�T�Ԃ������������B�����a�Q�N�i1927�N�j�͂܂�܂��N�r�̔N�Ƃ��A���a�R�N�ɑ��ʂ̗炪�s��ꂽ�̂��B |

|

|

| ������g�B |

|

|

�c�R�S���E���^���v�̕������B ���a�P�Q�N�i1937�N�j�P�Q���Ƃ���B���̔N7����ḍa������������A�k�x���ρi�x�ߎ��ρj��������푈�ւƊg�債�Ă������������B |

|

| �܂Ƃ߂�Ƃ���Ȋ����B |

|

|

�����炪���₵��ł��B �q�a�͊Ԍ��S�ԁA���s�S�ԗ]�̌������ł��B��̎ʐ^���Ƌ߂Â������ĉ����������킩��Ȃ��ł���  �����猩��ƁA�������q�a�A�E�����{�a�A���҂��q���n��L���݂����ȕ��������a�ɑ�������u�̊ԁv�ł��B |

|

|

�����ȂǁA�ؔ��Ȃ��݂̂͂��Ȃ��ł��B���̌����͖���43�N�i1910�N�j11���Ɍ��Ă�ꂽ���́B�������ɂ��̎����ł͒����͂��������ł��ˁB ���̑O�N�̖���42�N�i1909�N�j5���ɒ�����10���Ђ����J�����̂����ǁA����43�N3��21���ɉЂ�����A���F����ȂNj����̂قƂ�ǂ��Ď����Ă��܂��������B���̌�ɍČ����ꂽ�̂����̌������B |

|

| ����͗אڂ��錚���B���a51�N�i1976�N�j�́w���쌴���j�x�ɂ��ƁA����͎Ж����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂�����ǁA���́u���쌴��Z���Z���^�[�v�u���쌴�����쌴�掖�����v�Ȃǂ̊Ŕ��o�Ă���A�����ق̂悤�ɂȂ��Ă���B |

|

| �����ɂ́u���쌴����V�n�v�̐Δ肪����B |

|

|

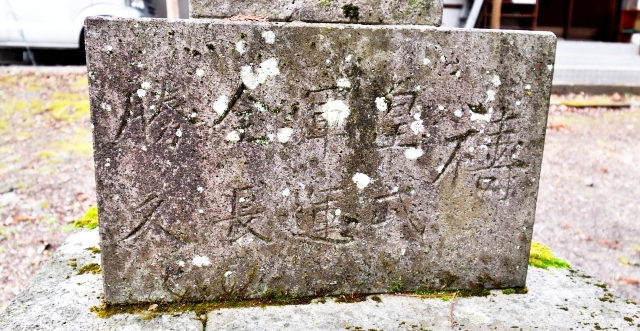

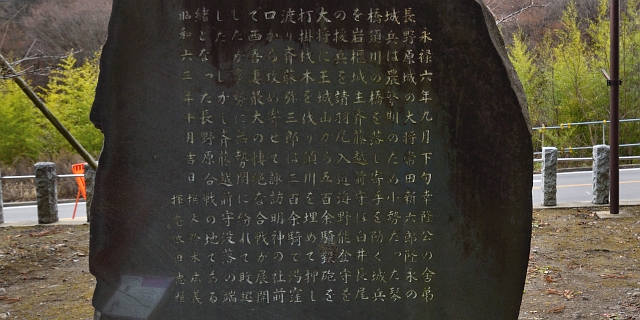

���쌴����V�n |

| �i�\�Z�N�㌎���{�K�����̎ɒ풷�쌴��̑叫��c�V�Z�Y���i�̏镺�͔_�Ɋ��̂��ߏ����������Ջ��{��̋��𗎂�����h���镺����C���֓��z�O��͔��䒷���̉����𐿉H�������C��\�o���叫�ɉ���R����ܕS�]�R�S�C��Ŋ|�ޖ�{��߂ĉ����n��֓���O�Y�͎O�S�]�R�œ��E������U�ߊĐz�K���_�̎БO�Ő���ȍő�̐���ȍ��킪�W�J�����������ɖ����łɕ���Ĕs�ނ����A�������֓��z�O��v���̒[���ƂȂ������쌴����̒n�ł��� ���a�Z�O�N�\���g�� |

| �����A������Ɖ������Ă邩�킩��Ȃ� |

|

|

�i�\4�N�i1561�N�j�H�A���c�M���Ə㐙���M�͂�����쒆���̐킢�i��4���j�Ō��ˁA���c�M���͚삵���]�����o���Ȃ���A�k�M�Z�������ނˏ����Ɏ��߂��B����ɂ��M���́A��썑���ʂ֑_�����ڂ����ƂɂȂ�B ���̍��̐���Ȃ́A��C��̐ē��������ӂ̓y�����]���Ă����B�֓����͂��Ƃ��ƌ�Ȏ��̉Ɛb���������A������ɂ��x�z�҂ƂȂ������̂ł���B�H����i�H������j�̉H������A������̊������Ȃǂ́A��c��k��ǂ�����k�M�Z�̎��쎁�̖���œ����ł���̂ɁA�̒n���������đΗ����Ă��āA�֓����ɂ���𗘗p����Ă����B �������́A�����C�쎁�n�ŕ��c�M���ɐb�]����^�c�����k�M�Z�ŏd�p����Ă��邱�Ƃ�m��ƁA�^�c���̓`��ŕ��c�M���ɓ��ʂ��A�^�c������돂�ɂ��Đ���Ȃ�D�����Ƃ����B�������A�����ɍ֓����E�H�����Ȃǂ̔����ɑ����A�������͏���̂ĂĖk�M�Z�֓���A���c�M���̉��ɐg�����B������͉H�����̎�ɓn�����B �i�\5�N�i1562�N�j6���A�H�����͖�������֓����ɏo�������B�����m�����������́A�^�c�̕�����Ċ�����}�s�A�قƂ�Nj�������Ȃ����߂����B���ӂ̏��n���͎��X�Ɛ^�c�ɉ������B����ɂ��ޘH��f����ĉH���ɖ߂�Ȃ��Ȃ����H�����́A���������z���Ėk�M�Z�̍���֓��ꂽ�B�^�c�K���͒��쌴�̏������̏�c���i�i�V�Z�Y�j�ɗa�����B |

���̂��ƋN�����̂��u���쌴�̍���v�ł���B ����֓����Ă����H�����͂Ȃ�Ƃ���C��ւ��ǂ���A�֓����ɏ��������߂��B�֓����́A����Ȃ̔����̒������Ȃǂ����R�Ƃ��āA��E���E�k�̎O�����璷�쌴��֍U�ߊ��B ����c���i�́A�{��i������j�ɉ˂���{�싴�ƌ�Ȑ�ɉ˂���Ջ�����ė��Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��������Ƃ����B�������A�֓��R�͎R�̖���Đ{��ɓ������Ƃ��A�����`���Đ��n���Ă����B �叫�̏�c���i�݂�����擪�ɗ����ď���o�āA�z�K�喾�_�i�z�K�_�Ёj�̋����ō֓��R���}�������A�����ɖ����A��c���i�͓������ɂ��Đ^�c�E�����R�͔s�������̂������B |

���̌�A�^�c�K���͍��ύX��]�V�Ȃ����ꂽ�B��Ȑ�̒f�R�𗘗p�����V���̗v�Q���A�Ȃ鐼��ȕ��ʂւ́A�͉����͖����Ƃ݂āA�֓����ɏ]���n���������Ő�������Ƃɂ����̂��B����ɂ��H�����A���É���̓��{���炪�^�c�ɐQ�Ԃ�A�^�c�K���͊�C��U���𐬌�������B�������A�֓����͉z��֓���ď㐙���M�𗊂�A���x�͏㐙������C��U���ɏ��o���E�E�E |

| ���� | �z�K�_�� | �_��摜 |

| ���� | �Q�n���@���쌴���@���쌴�@241 �i��ȌS�@���쌴���@�厚�@���쌴�@���@���@241�j |

|

| �Њi | ���� | |

| - | �_�� | |

| �Ր_ | ���䖼���� | �@ |

| ���Ⓛ�����A���孁���A�V�Ƒ�_�A�F�ޔV�䍰�_ | �@ | |

| �ΎY�얽�A�e���˒q���A���{���V�j���A�O����_ | �@ | |

| �������^���A���R�F���A�F�C��q���A��R�_�� | �@ | |

| �n�� | �s�� | �@ |

| ���� | 1��9��16���i��1937.19�u��586�j | �@ |

| �Гa | �{�a�i�Ԍ���Ԕ��A���s��ԁA�؍ȑ��j�A���a�i�Ԍ���Ԕ��A���s��ԁA�؍ȑ��j�A�q�a�i�Ԍ��l�ԁA���s�l�ԗ]�A�������A�����E���q�t���j�A���L�i���O�ځj�A�����������43�N�i1910�N�j�z�B | �@ |

| ���{�l���i��_1�A�z�J�_3�j�B | �@ | |

| �Ж����i�Ԍ����ԁA���s�l�Ԏl�ځj | �@ | |

| �� | �t�Ձi4��25���E�z�K�喾�_��Ձj�A��Ձi7��24���E����喾�_��Ձj�A�H�Ձi9��7���E�z�K�喾�_��Ձj | �@ |

| �F�N�Ձi2��20���E��ב喾�_���ߍՁj�A�V���Ձi11��27���j�A��鿆�Ձi12��27���j | �@ | |

| �ۖ��Ё@ | �����ۖ��Ёi�O���ЁA�Õ��Ёj | �@ |

| ���q ���h�� |

���q��285�A���ѐ�404�i���a46�N���_�j�@ 370�ˁi���a51�N�j |

�@ |

| �� | - | �@ |

| ������ | - | �@ |

| ��� | JR�����{�E��Ȑ��u���쌴���Ì��v�w����700�� | �@ |

| TEL | �@ | �@ |

| FAX | �@ | �@ |

| HP | �@ | �@ |

| ���� | ���� | �a�� | �� | �� | ���� | ���l |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| 1563 | �i�\ | 6 | 9 | ���{ | ���쌴�̍��� | �@ |

| 1686 | �勝 | 3 | �@ | �@ | ���n���ɐ_�Ћ������Ƒd�n�ƂȂ��Ă���|�f�ځB | �@ |

| 1783 | �V�� | 3 | �@ | ��ԎR�啬�ɂ������N�����ꂽ�^���Œ����S�ŁB | �@ | |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |

| 1909 | ���� | 42 | 4 | 16 | ���� | �@ |

| �V | �V | �V | 5 | �@ | �эj�_�Ёi�������j�Ƃ��̋�����2�A����_�Ёi�����j�A��R�L�_�Ёi���؈�j�Ƃ��̋�����2�A��R�L�_�Ёi���L���j�A��א_�Ёi���L���j�Ƃ��̋�����4�����J | �@ |

| 1910 | �V�@ | 43 | 3 | 21 | �Ђɂ��A���{���c���āA�Гa�⋫���̎��тȂǑS�Ă��Ď����� | �@ |

| �V | �V | �V | 11 | �@ | �Гa���Č� | �@ |

| 1915 | �吳 | 4 | 8 | 13 | ���ЂɎw��A�������i�ЂƂȂ�B | �@ |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

|

|

�w���쌴�����x�i1976�j�A���쌴�� |

|

|

�w�p����{�n���厫�T�@10�@�Q�n���x�i1988�j�A�p�쏑�X |

|

|

�w���{���j�n����n�@�Q�n���̒n���x�i1987�j�A���}�� |

|

|

�w�Q�n���S�Ȏ��T�x�i1979�j�A��ѐV���� |

|

|

�w�Q�n�V�S�Ȏ��T�x�i2008�j�A��ѐV���� |

|

|

�w�Q�n���̗��j�U���x�i2005�j�A�R��o�Ŏ� |

�y�����N�z

*�z�K�_�� �i��̖ڐ��ŁA�_�Џ��������c�j

*���쌴�Ð�� �i��ْT�K�L�j

�Q�q���F2018�N12��07��

�lj����F2018�N12��07��