| TOP > 群馬県 > 長野原町 |

| 群馬県 | 長野原町 | 長野原 | (吾妻郡) | 上野国 |

| 諏訪神社(応桑新田) | - |

| - | |

| - | |

| 村?郷?社 | |

| - | |

| 江戸時代に栄えた旧街道の宿場に鎮座する社 | |

| 狩宿 |

| 狩宿は、江戸時代に北信州と江戸の物流を担って大いに栄えた街道上に位置する宿場町。 |

|

「諏訪神社」は長野県の諏訪湖畔にある諏訪大社を総本社とする神社だ。長野県はもちろん、信州にほど近い吾妻地方には諏訪神社がとても多い。 基本的に諏訪神社は建御名方神とその妻の八坂刀売神を祀るのだが、吾妻地方の諏訪神社は数多くの小社を合祀して成立しており、たくさんの副祭神を持っている。 |

| 所在 | 群馬県 吾妻郡 長野原町 応桑新田 16 (長野原町 大字 応桑新田 16) |

|

| 東海道新幹線が通じる現代からするとやや意外な感じもあるかもしれないが、かつて江戸と京都を結ぶ最短経路は、群馬・長野・岐阜を経由する中山道だった。 単純な距離の比較では、中山道経由と東海道経由はほぼ等距離だ。何度も峠を越える中山道のほうが日数を要すると考えてしまいがちだが、実際には大きな川を何度も渡る東海道のほうが、川の増水で何日間も足止めをされることが多く、時間がかかる。 |

||

|

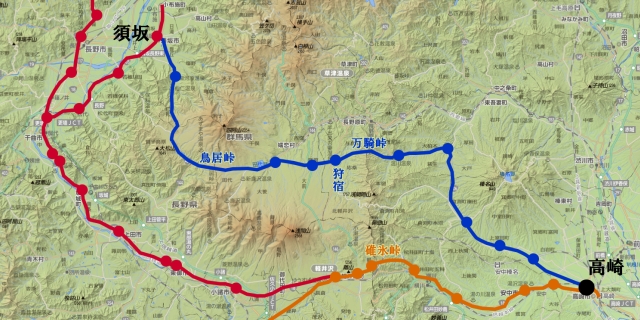

||

| 江戸時代、高崎から碓氷峠を越えて信濃国へ通じる中山道が整備された。北信濃には、千曲川沿いに北国街道が整備された。北国街道はその名の通り、北陸方面まで通じていて、佐渡ヶ島で採掘された金の輸送や新潟平野の年貢米の廻送、それに富山や金沢方面からの参勤交代に利用された。 幕府公認の中山道や北国街道に比べると知名度は低いが、これらと並走していたのが大笹街道である。大笹街道は、高崎と須坂を結ぶ民間の短絡路として江戸時代に発達した。千曲川に沿って進む北国街道は、川の増水の影響を受けやすく、渡河地も多い。道中で松代藩、上田藩、小諸藩、安中藩の城下を通過する必要があって関所も多いし、須坂・高崎間に宿場が14もある。 当時の街道では、宿場ごとに運送業者がいて、1宿場間ごとに荷物の積替えを行う。その都度運送料を支払う必要があり、積替えの時間も要する。だから宿場の数が多ければ多いほど、運送コストもかさむし、運送に要する日数も長くなり、商品も傷みやすい。 これに比べて大笹街道は、ほぼずっと沼田藩領内を進み、城もない。道中には9宿しかない。だから荷物の輸送を依頼する利用者側にとっては、運送コストが安い上に早く届くので便利この上ないのだ。 反面、北国街道や中山道の宿場公認の運送業者の立場からは、利用者が大笹街道に流れると、それだけ収入減となる。だから彼らは大笹街道の宿場を相手取って訴訟を起こし、大笹街道利用の禁止を求めた。だが結局幕府は、須坂や小布施など北信地方の利用者には大笹街道の利用を公認することにした。須坂・小布施の特産品は菜の花から採る菜種油で、これは江戸の生活必需品だった。江戸時代には、大笹街道は菜種油を江戸へ廻送する重要路となり、街道上の商家は「上野国の三大豪商」に数えられるほど繁盛した。 |

||

| 狩宿は、この大笹街道上の宿場町のひとつだ。高崎側から見ると、榛名山の裾野をぬけ、万騎峠と越えて浅間山の麓の高原地帯に入った場所にある。 この高原地帯では、源頼朝が鎌倉幕府誕生を祝って大規模な巻狩会を催したという伝説がある。(伝説であって、史実ではない。)このときに頼朝や重臣が宿営地にしたのが「狩宿」だと伝えられている。狩宿の少し北には「小宿」という地区があり、ここは武将の従者たちの宿営地だったという。ただし当時の「狩宿」と、大笹街道の宿場としての「狩宿」宿は場所が違っている。江戸時代に宿場を整備するにあたり、往古の「狩宿」地区から1キロほど西側の平原に「新田」地区を拓き、ここを宿場としたのだ。 |

||

以後、新田地区は古い狩宿地区よりも発展し、明治になると応桑村の中心地となった。「応桑」というのは明治時代に作られた新地名で、桑生産が盛んになるようにと願いを込めて考案された村名である。 |

||

|

| ▲現在の狩宿。かつての宿場町としての繁栄を伺わせるものはほとんど残っていない。写真の奥に見える山の鞍部に万騎峠があり、その向こうは榛名山の裾野である。 |

大笹街道は、いまや忘れられた街道である。大雑把には、国道406号線がかつての街道ルートに相当するのだが、須賀尾宿と大笹宿の間は旧街道ルートではなく、長野原方面へ迂回していて、狩宿を通っていないのだ。 かつての狩宿の宿場のメインストリートは、かつては国道146号になっていたようだ。だが今は集落中心地を避けるバイパスができて、国道はそっちに移ったので、集落は静かだ。 |

| ▼応桑小学校の校庭の片隅に、旧宿場と関所跡を示す石碑がある。 |

|

ほとんど忘れられていたこの旧宿場町に、最近ちょっとしたニュースがあった。かつての宿場の茶屋本陣を務めた「黒源」こと黒岩邸が、2018年3月に国の重要文化財に指定されたのだ。 江戸時代にはバリバリの茶屋本陣だったし、明治に入っても北白川親王がしばしば宿泊に利用している。北白川親王は、陸軍強化のための軍馬育成のため、北軽井沢に西洋風の近代的牧場を開設していたからだ。(日本初の大規模西洋式牧場だった。) |

|

| これがその建物だ。 幸か不幸か、狩宿が幹線道路から外されて廃れたおかげで、道路沿いの開発が行われず、江戸時代の建物がそのまま残っていたのだった。今になってみると群馬県に残る最大規模の本陣町家建築で、出桁造りと呼ばれる特徴的な建築様式や、宿場本陣のための荷卸機能、養蚕機能などを兼ね備えた貴重な歴史建築として価値を見出されることになった。 すでに往時の状態ではなくかなり朽ちていて、窓ガラスは脱落して雨風が侵入するし、妻面は切り取り解体されて波板鋼板で塞いである有様なので、素晴らしい状態とは言えない。まあ文化財と認められたことで予算がついて、修繕や保存が捗るといいね。 |

|

|

| ▲重要文化財の指定を受けて、修繕がすすむといいね。 |

|

|

|

|

当地の諏訪神社は、旧関所跡(現在は小学校)の南隣にある。参道は旧国道146号に面している。 実を言うと、街道は狩宿から鎌原を経て大笹宿へ向かうのだが、その途中の経路はよくわからない。江戸時代の1783年に浅間山が大爆発して(天明の大噴火)、このあたりはとんでもない被害を受けている。火砕流と土石流で地形が大きく変わってしまい、あちこちの集落地が消失した。なかでも鎌原では村ひとつがすっぽり土石流で埋まって全滅、483名がしている。 |

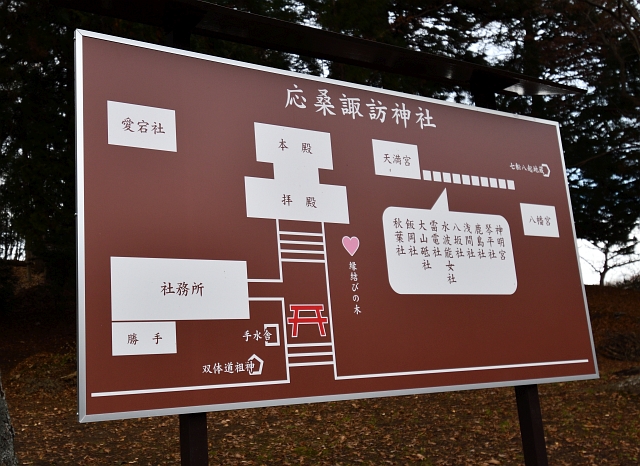

それにしても、吾妻地方の神社は諏訪神社だらけだ。 要するにかつては小さな神社が散在していて、明治時代にそれらを一箇所にまとめたんだろうけど、どこもかしこも諏訪神社を中心に据えたのだ。諏訪神社=長野県というイメージがあるけれど、西吾妻地方はほぼ長野県みたいなもの、ということなのかもしれない。 実際のところ、西吾妻地方は歴史的にはほぼ長野県といって差し支えない。鎌倉時代の史料(『吾妻鑑』)とかでも西吾妻地方を「信濃国」に入れているものがあるし、江戸時代に入っても草津温泉を「信濃国」としているものが多数ある。鎌倉時代から室町時代までは、北信濃の海野氏の縄張りだったし、戦国時代以降は海野氏の後裔である真田氏が支配したのだから、実質的に信濃国なのだ。   諏訪神社に話を戻すけれど、どこもかしこも諏訪神社なので区別が難しい。この神社の場合には、「応桑諏訪神社」と表現しているサイトが多いようだ。しかしちょっと情報が乏しい。『長野原町誌』を眺めても、詳しい歴史は不詳となっている。 諏訪神社に話を戻すけれど、どこもかしこも諏訪神社なので区別が難しい。この神社の場合には、「応桑諏訪神社」と表現しているサイトが多いようだ。しかしちょっと情報が乏しい。『長野原町誌』を眺めても、詳しい歴史は不詳となっている。社号標をよーくみると、「諏訪神社」の上に2文字を埋め潰した跡がある。2文字目は「社」だ。ふつう「村社」とか「郷社」の文字が来るので、そのどちらかを潰したということだが・・・1文字目が「村」なのか「郷」なのかちょっとわからない。 あとに出てくるが、この神社はずいぶん多くの周辺小社を合祀しており、たしかに村社・郷社クラスの規模がある。 |

|

| 鳥居脇の道祖神。男女の睦まじい様子を表した双体道祖神だ。 |

|

|

| ちょっと写真では読み取りにくいと思うが、この石製鳥居には「昭和29年9月25日」と刻んである。 |

|

|

|

| こちらは社務所。 この建物は、上野国の南西端にある館林藩(群馬県館林市、鶴舞う形の鶴の頭のあたり)の藩主、秋元氏の別荘を移築したものだという。なぜ館林藩主の館を持ってきたのかというと、明治時代になって職を失った士族の授産のため、旧館林藩士が開拓農家として当地一帯に入植したからだ。 彼らは浅間山北麓の高原地帯(六里ヶ原、いまの北軽井沢)の開拓を行い、御所平地区を築いた。しかし開拓は厳しく、入植した12戸のうち10戸までが脱落した。だが残った2戸が開拓を諦めず、やがてその子孫が分家して10戸にまで増えたという。 |

参道と社殿。 ちょーっとわかりにくいけれど、拝殿の右側、写真でいうと右から二本めあたりに見えている木が、下は2本だけど上の方で1本になっているのがわかるでしょうか。これは杉と欅の合体木だそうで、これが「縁結びの木」と呼ばれているそう。 |

|

|

|

本殿を見物しようと回り込んでみたけど、ガッチリガードされてて見えなかった。 周辺の神社もこんな感じだったので、吾妻地方ではこれが標準スタイルなんだろう。冬の雪対策なのか、浅間山噴火対策なのか? |

境内の雰囲気は、正直な話、普通によくある小集落の小神社なんだけど、看板は妙にポップだった。♥縁結びの木 とかあるし。 ずらりと並んだ境内末社の案内をみると、この神社がなかなかどうしてこの地域の総社になっていることがわかる。 |

で、こちらが天満宮&多くの末社。 看板を見ると、天満宮と10の末社があるように書かれている。 でもこれを見ると、中央の祠と、左の祠のほか、後列に4つの祠があり、さらに右側で野ざらしの祠が 7あるように見える。ちょっとどれが何だかわからなかった。 |

こちらは八幡宮。 |

境内とその向かい側に見える住宅地。 |

|

|

宿場町にある郵便局。明治15年(1882年)に開業。この木は薪木だろうか? 江戸時代の町が今でも形を留めている場所、というのは稀有だけど、営業をやめた商店や、郵便ポストや、軒先の自動販売機なんかが、かつてはそこが集落の中心地だったことを微かに感じさせる。 |

|

| 名称 | 諏訪神社 | 神紋画像 |

| 所在 | 群馬県 長野原町 応桑新田 16 (吾妻郡 長野原町 大字 応桑新田 16番地) |

|

| 社格 | - | |

| 郷社(?) | 神紋 | |

| 祭神 | 建御名方命・八坂刀売命 | |

| 倉稲魂命 | ||

| 創建 | 不詳 | |

| 境内 | 2,016坪 | |

| 社殿 | 本殿(切妻造・間口三間・奥行二間) | |

| 中宮(権現造・間口四尺・奥行五尺七寸)・拝殿(入母屋造・間口三間三尺・奥行二間、高欄・向拝付、三方に廻廊・幅三尺) | ||

| 社務所(間口五間、奥行七間) | ||

| 祭礼 | - | |

| - | ||

| 摂末社 | 神明宮(豊受姫命)、琴平社(大物主命)、鹿島社(武甕槌命)、浅間社(磐長姫命)、八坂社(素戔嗚尊)、八幡社(誉田別命。新田原地区より合祀)、菅原社(菅原道真公)、飯綱社(稚彦霊命。古屋敷地区より合祀)、水波能売社(罔象女命)、雷電社(霹霊命。田通地区より合祀)、三峰社(日本武尊)、大山祗社(大山祗命。長釜地区より合祀)、愛宕社(火産霊命)、秋葉神社(火産霊命。古屋敷地区より合祀)、 | |

| 氏子 崇敬者 |

応桑一円 | |

| 宝物等 | - | |

| 文化財 | - | |

| 交通 | JR東日本・吾妻線「万座・鹿沢口」駅より約7.5km | |

| TEL | ||

| FAX | ||

| HP |

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1875 | 明治 | 8 | 小宿村・狩宿村が合併して応桑村となる。 | |||

| 1877 | 〃 | 10 | 8 | 倉稲魂命を相殿として合祀。 | ||

| 1883 | 〃 | 16 | 旧館林藩士が御所平に入植。 | |||

|

|

『長野原町誌』(1976)、長野原町 |

|

|

『角川日本地名大辞典 10 群馬県』(1988)、角川書店 |

|

|

『日本歴史地名大系 群馬県の地名』(1987)、平凡社 |

|

|

『群馬県百科事典』(1979)、上毛新聞社 |

|

|

『群馬新百科事典』(2008)、上毛新聞社 |

|

|

『群馬県の歴史散歩』(2005)、山川出版社 |

【リンク】

*諏訪神社(神社探訪 狛犬見聞録・注連縄の)

*縁結びの合体木 (じねんびと 北軽井沢パワースポット巡り)

*応桑諏訪神社 (ジモフル)

参拝日:2018年12月07日

追加日:2019年01月19日