| TOPページへ戻る | |||||

| 新潟県 | 村上市 | 岩船郡 | 旧・岩船町 | 越後国 | |

| 石船神社 | 式内社 | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 県社 | |||||

| - | |||||

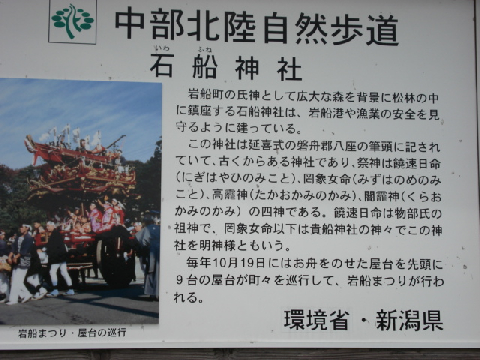

| 大化の改新の頃、磐舟柵に京都の貴船神社から勧請された古社。『延喜式神名帳』では磐船郡の八座の筆頭。 | |||||

|

笹川流れ |

|

所在 |

新潟県村上市岩船三日市9-20 |

|

創建 |

大同二年(807年) |

|

祭神 |

饒速日命(にぎはやひのみこと) |

| 水波女命(みづはのめ)・高靇神(たかおかのかみ)・闇靇神(くらおかのかみ) | |

| 饒速日命は別名を櫛玉命(くしたまのみこと)ともいい、大和国を治めていた人物/神である。饒速日命は天界から「天磐船」に乗って大和国に降り立ち、そこを支配者した。神武天皇が遠征してくるとはじめは迎え撃って戦ったが、配下の武将が敗死し、自分と同じように神武天皇も天照大神の子孫であることを知ると、神武天皇に下った。饒速日命は物部氏の祖先神だともいう。水波女命は井戸や灌漑の女神。高靇・闇靇はペアになる神で、イザナギが火の神カグツチを十拳剣で斬り殺した時に生まれた12柱の一つ。京都の貴船神社で祀られている。 |

| 日本有数の広さを持つ越後平野を北辺を流れるのが三面川。村上市はその河口にある。ここから北の海岸線は険しい崖が70kmあまりにわたって続く。だから主要な道路はこれを避けて三面川沿いに内陸へ入るか、一つ南の荒川に沿って飯豊の山を越え、山形県の最上川流域に抜ける。村上はこれらの分岐路に位置している。 | |||

|

|||

| 北へ向かうメインルートは内陸へ入るのだが、気にせず田舎道で海沿いに北上すると、「笹川流れ」という景勝地に出る。 日本海からの強い波によって現れた粒の大きい砂(砂というより、目の細かい小石だ)が浜を形成しているので、水が濁らずやたらきれいだ。 | |||||

|

|||||

| ▲笹川流れの浜の海の底。 | |||||

|

|||||

というわけで、笹川流れの海と岩船の海の幸を楽しんだ後、石船神社に立ち寄った。

三面川の南を流れる「石川」という川があり、その河口に石船神社がある。

合併によって村上市が誕生する前までは、ここが岩船郡岩船町だったことからも、

かつてはここが地域の中心地であったことがわかる。

|

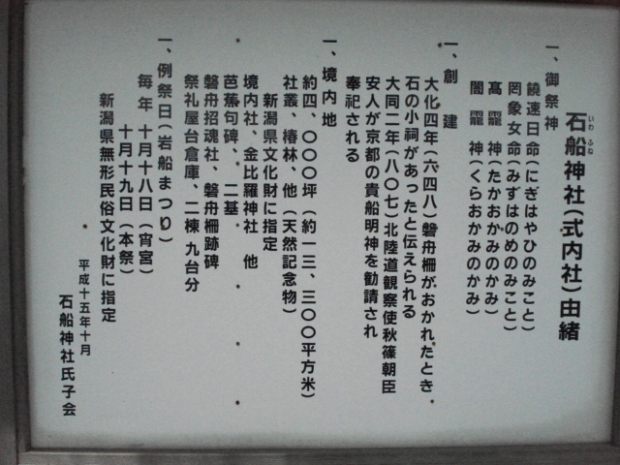

石船神社(式内社)由緒 一、御祭神 饒速日命(にぎはやひのみこと) 岡象女命(みずはのめのみこと) 高靇神(たかおかみのかみ) 闇靇神(くらおかみのかみ) 一、創建 大化四年(六四八)磐舟柵がおかれたとき、石の小祠があったと伝えられる 大同二年(八〇七)北陸道観察使秋篠朝臣安人が京都の貴船神社を勧請され奉祀される 一、境内地 約四〇〇〇坪(約一三、三〇〇平方米) 社叢、梅林、他(天然記念物) 新潟県文化財に指定 境内社、金比羅神社、他 芭蕉句碑、二基 磐舟招魂社、磐舟柵跡碑 祭礼屋台倉庫 二棟 九台分 一、例祭日(岩船まつり) 毎年 十月十八日(宵宮) 十月十九日(本祭) 新潟県無形民俗文化財に指定 平成十五年十月 石船神社氏子会 |

▲「磐舟柵」跡の石碑。

さらっと「大化四年」とか書いちゃってるけど、いわゆる大化の改新があった頃だ。饒速日命は物部氏の祖先神というが、物部氏は大化の改新のときに討たれた蘇我氏とは敵対関係にあった豪族だし、仏教推しの蘇我氏と神道推しの物部氏の対立がひとまずは物部氏側の勝利におわったことと、その時期にここにこれが祀られたことも何か関係があるのだろうか。

この時代は、大和朝廷が東国の蝦夷を征服していった時期で、朝廷軍は日本海側方面を進撃していった。この前年(647年)には、新潟の南部に「渟足柵(ぬたりのさく)」を確保しており、1年で勢力範囲を75kmほど北へ拡げたことになる。

『日本書紀』にこの記録があり、荒川と三面川の中間地点に「磐舟柵」(柵は、いまでいう城砦的な拠点)を設置し、越国と信濃国に護らせたのだという。その後の磐舟柵についての記録は僅かで、よくわかっていないのだが、和銅2年(708年)には秋田に「出羽柵」が築かれたと記録があるので、60年ほどの間に180km北へ支配地が拡がったということになる。

直接のルーツは京都の貴船神社とのことだ。

子どもを抱えた狛犬。

こちらは鞠を抱えている。

こちらには「屠龍会」とある。

なんだかわからないがかっこいい。

この頃はまだ、そこまで神社に深い関心を持っていなかったので、

ぶっちゃけ大した写真を撮っていない。

![]()

【新潟県神社庁データ】

| 名称 | 石船神社 | No |

|

|

| 所在 | 新潟県村上市岩船三日市9-29 | TEL | 0254-56-7010 | |

| FAX | 0254-56-7040 | |||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | 式内社・県社 | |||

| 祭神 | 饒速日命 | |||

| 水波女命 | ||||

| 高靇神 | ||||

| 闇靇神 | ||||

| 交通 | JR羽越本線「村上」駅より岩船行きバスで20分「磐船神社前」停留所 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

【参考資料】

【リンク】

*公式サイト

*玄松子の記憶(石船神社)

参拝日:2008年07月02日

追加日:2015年02月25日