| TOPページへ戻る | |||||

| 山梨県 |

身延町 |

(旧)下部町 | 南巨摩郡 | 甲斐国 | |

| 熊野神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| 「信玄公の隠し湯」と言われる山間の温泉地の神社。 | |||||

|

下部温泉 |

|

|

|

所在 |

山梨県南巨摩郡身延町下部45 |

|

創建 |

|

|

祭神 |

速玉男神(はやたまのおのかみ) |

| 伊弉諾神(イザナギ)、事解男神(ことさかのをのみこと) | |

| 速玉男神は、紀州・新宮の熊野速玉大社の主神である。もとは『日本書紀』などで、死んで黄泉の国へ行ったイザナミを連れ戻しに行ったイザナギが、結局イザナミと別れる場面で登場する。事解男神もその場面に登場する神である。この別れの場面でイザナギは唾を吐くのだが、唾を吐くという行為は堅い契約をする時の慣習であり、イザナギはイザナミと二度と逢わないことを約束したのだった。ハヤタマとコトサカは「海の幸・山の幸」に擬えられることもある。これらの神が仏教の本地垂迹説によて「権現」化したものが熊野権現である。 |

|

|

| ▲身延の山なみ | |

| 山梨県のほぼ全域は富士川の流域である。(そうでないのは、相模川水系の富士五湖周辺と、大菩薩峠の上の方にちょこっと多摩川の源流域があるのとぐらいのもんである。) 富士川は、静岡県の富士市のあたりで駿河湾に河口があり、そこから遡っていくと、まず山梨県に入ったところで「南部」という地域にでる。岩手県と青森県にまたがって「南部地方」というのがあるが(いやいや、北部だろ、と誰もが思ったはずだ)、これは山梨県の「南部」にいた南部氏が、戦に敗れて陸奥へ流れていって、あそこに土着したことで南部地方と言うようになったものだ。南部の北には身延があり、ここには日蓮宗の総本山久遠寺がある。 その身延よりも少し北の山間に、下部がある。 |

ぶっちゃけ、山梨県には「信玄公の隠し湯」という温泉地が無数にある。大雑把に言ってしまえば全部の温泉が信玄公の隠し湯だと言ってもいいくらいだ。だから、初めて山梨県の温泉に行ったときは「おお、ここが武田信玄の隠し湯か」と感じ入るが、そのうち「全部隠し湯じゃん」になる。だがこの下部温泉は、まさに「信玄公の隠し湯」感がすごい。

下部温泉の源泉は湯温が30度ほどしかない。それを沸かさずに使用する。普通のお風呂は39度から42度ぐらい、43度とかになると熱くて入るのがしんどいレベルだから、30度というと入った瞬間は「水風呂!」という感じだ。だが考えてみれば、気温30度だと暑いだろう。

30度の湯船は、入った瞬間は水かと思うぐらい冷たく感じるのだが、そこに1時間、2時間、3時間と浸かりっぱなしで入ると、死ぬほど汗がでるのだ。ぽかぽかである。

理屈で言うと、体温は36度前後だから、30度はやっぱり冷たいのである。このぽかぽかは、体温より低い湯に浸かることで、体が「発熱しないとやべえ」ってことで熱を発生させることによって生じる。つまり体内のエナジーを燃やして熱量を発生させているのだ。そうやって長湯をすることで傷を癒やす湯治向きの温泉である。

| 口伝だが、下部温泉の開湯は1世紀にまで遡るという。 第12代景行天皇の治世(在位:西暦71-131年)、甲斐の国造に塩見足尼(しおうみのすくね)が任じられた。塩見は甲斐国中を巡察していて、温泉を発見。これを「塩見の湯」と称した。これが「下部の湯」に転訛したのだという。 |

下部温泉の発祥には異伝があり、平安時代に当時の甲斐国主・藤原正信の夢枕に熊野権現が現れ、温泉を見出したという言い伝えがある。伝承によって、その時期は天長7年(830年)だとか、承和3年(836年)だとか、差異がある。下部温泉には武田信玄からの公認状が現存しており、川中島の合戦での負傷者が数多く湯治をしたとも伝えられている。

その温泉街に派手な鳥居がある。なんだかいかがわしい、胡散臭い、温泉地によくある性器を模った下品な社の類かと一瞬思ってしまうイメージだったが、あらためてこの写真をよくよく見てみると、その胡散臭さを醸し出している派手な原色の色使いの責任は背後の幟旗にあり、鳥居そのものはそこまで酷いものではない、と今気がついた。

この細い路地の先に熊野神社がある。

|

|

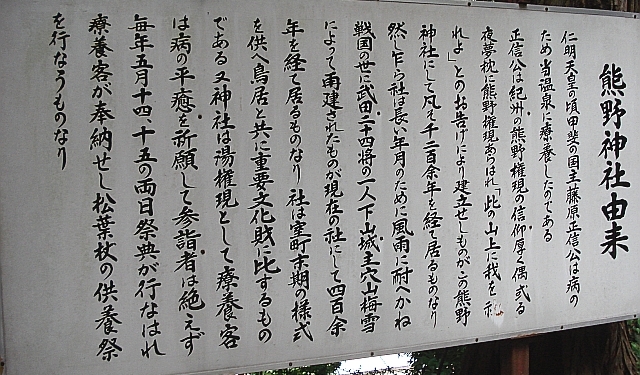

| 熊野神社由来 | |

| 仁明天皇の頃 甲斐の国主 藤原正信公は病のため当温泉に療養したのである。 正信公は紀州の熊野権現の信仰厚く 偶或る夜夢枕に熊野権現あらはれ「此の山上に我を祀れよ」とのお告げにより建立せしものがこの熊野神社にして凡そ千二百余年と経て居るものなり 然し乍ら社は長い年月のために風雨に耐へかね戦国の世に武田二十四将の一人 下山城主穴山梅雪によって再建されたものが現在の社にして四百余年を経て居るものなり 社は室町末期の様式を供へ鳥居と共に重要文化財に比するものである 又神社は湯権現として療養客は病の平癒を祈願して参詣者は絶えず 毎年五月十四、銃後の両日祭典が行はれ療養客が奉納せし松葉杖の供養祭を行うものなり |

いささか胡散臭い感じの鳥居をくぐって路地をゆくと、まもなく石段と両部鳥居がみえてくる。

石段を登ると、さらに数多くの石段があり、小高い丘に登っていくことになる。

登っては横移動、登っては横移動を繰り返すと

社殿がみえてくる。

落書きが・・・

神楽殿。

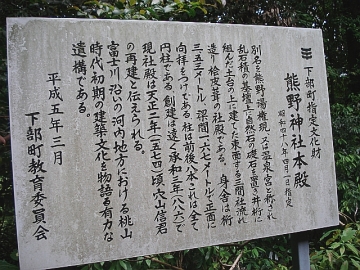

| 下部町指定文化財 熊野神社本殿 昭和四十八年四月一日指定 別名を熊野湯権現、又は温泉宮と称され、乱石積の基壇上に自然石の礎石を置き井桁に組んだ土台の上に建てた東面する三間社流れ造り桧皮葺きの社殿である。 身舎は桁三、五三メートル、梁間一、六七メートルで正面に向拝をつけてある。柱は前後八本これはすべて円柱である。 創建は遠く承和三年(八八六)で現社殿は天正二年(一五七四)頃、穴山信君の再建と伝えられる。 富士川沿いの河内地方における桃山時代初期の建築文化を物語る有力な遺構である。 平成五年三月 下部町教育委員会 |

|

| |

|

![]()

いやいやいやいやいや、山本様じゃねーし

と思ったら、これは「山本勘助の間」のお客様が到着です、という意味だった。ふつう、客室は「306号室」とか番号制になっているか、さもなくば「百合の間」とか「秩父の間」のように花鳥風月や地元の名勝から命名されているのが普通だ。だがここでは武田二十四将の名前が部屋名なのである。これは面白いし、「山本勘助の間」とか「高坂弾正の間」とか「山県昌景の間」とかだとちょっと嬉しいのではなかろうか。そう思ったが、もしも自分が「穴山信君の間」とかに案内された場合には、ちょっと凹むのではないだろうか。裏切り者かぁ、と。

【長野県神社庁データ】

| 名称 | 熊野神社 | No |

|

|

| 所在 | 山梨県南巨摩郡身延町下部45 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | 速玉男神 | |||

| 伊弉諾神 | ||||

| 事解男神 | ||||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

【参考資料】

【リンク】

*山梨が大好き!(熊野神社)

参拝日:2005年08月01日

追加日:2015年02月25日