| TOPページへ戻る | |||||

| 長野県 |

長野市 |

(旧)鬼無里村 | 上水内郡 | 信濃国 | |

| 白鬚神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 郷社 | |||||

| - | |||||

| 木曽義昌が戦勝祈願をしたと伝わる鬼無里の神社。本殿は国の重要文化財。 | |||||

|

鬼無里日影 |

|

所在 |

長野県長野市鬼無里日陰4957 |

|

創建 |

685年(白鳳13年) |

|

祭神 |

猿田彦命(さるたひこのみこと) |

| 猿田彦命は、天孫降臨のときに道案内をした神。琵琶湖にある白鬚神社の祭神であり、全国の白髭神社でも祀られる。 |

|

|

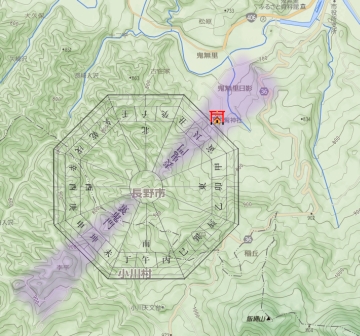

| ▲旧日影村(裾花川の南岸)の中心地区。かつてはこの山を大洞峠で越えて小川村へ至るバス路線があった。 | |

| 善光寺平(長野盆地)は、フォッサマグナの地溝帯にひろがる低地。有名な合戦地の川中島もこの盆地の中にある。善光寺平は、中央を流れる千曲川の河原と、その支流が作ったいくつかの扇状地から構成されていて、長野市の中心地区は裾花川の扇状地に形成されている。 その裾花川を遡っていくと、険しい峡谷をぬけた先に小規模な盆地があり、そこに鬼無里の郷がある。裾花川の谷は人が通行できないほどの険しさだったので、鬼無里は長野(善光寺)とは道が直接つながってはいなかった。この街道は北へ大望峠を越えて戸隠に抜け、そこから更に北へ向かって野尻湖、妙高と経由して越後へと繋がっていた(戸隠街道)。南へは、裾花川を渡って大洞峠を越え、城のある小川村へ通じていた(高府往来)。 |

|

| 明治時代の中頃まで、鬼無里は裾花川の北と南で別々の村だった。戸隠寄りの裾花川北岸(左岸)は「鬼無里村」、小川寄りの裾花川南岸(右岸)は「日影村」だった。日影村は急峻な山の北斜面にあるために、その名の通り日が差すのが遅く、陰るのが早い。古代まで遡ると、鬼無里村の旧称は「柳原荘」、日影村は「春日荘」といっていたが、春日荘はそのうち「小川の郷」とか「御山の里」と言うようになった。 |

今ではコンクリートと鉄の橋梁で難なく越えてしまうようななんでもない川に見えても、古代から明治の間は地形上の障壁であり、川を隔てて両岸が別々の村・別々の郡であったということは珍しくない。山や谷が深い地域ではなおのことだ。

鬼無里でも、裾花川を挟んで右岸(日影村)と左岸(鬼無里村)は明治の半ばまで別々の村で、日影村は高府往来で小川村と、鬼無里村は戸隠街道で戸隠と連絡されていた。古い言い伝えでは、このあたりはかつて湖になっていて、日影村の南の峠と、鬼無里村の北の峠の間に渡し船があったとさえ言う。あるとき地震で湖の口が崩壊し、湖水が抜けて今のようになったのだとか。

日影村の十二平地区。

「日影村」の古在家地区から対岸(鬼無里村)の松島地区を望む。

対岸とは裾花川で隔てられている。

裾花川の北岸(鬼無里村)には国道406号線が通じている。

南岸(日影村)の道路は未舗装だった。(これから舗装するんだろうけども。)

その道沿いに並ぶ地蔵。鬼無里はもともと地蔵や法輪塔が多い地域とされているが、日影村はとりわけ多い。気がする。

こんな風に、近代的な擁壁の中にも石塔が大切に祀られている。

![]()

日影村の祖山地区まで来ると、白鬚神社の案内看板が。

道に沿って坂を登ってゆくと

集落のはずれ、森の影に鳥居がみえてくる。あれが白髭神社だ。

写真ではトリミングしてしまったが、この鳥居の前には駐車スペースがある。

ここまでは車でも割と楽にたどり着ける。

しかしここから先は道が狭く、物味遊山の観光客が面白半分で進むには適さない。

Googleストリートビューだってここで引き返しているのだ。

この先はかつて大洞峠に通じていて、そこを越えると小川村に出る。しかし昭和48年(1973年)の春、大量の雪解け水の影響で2キロに及ぶ大規模な山崩れが起き、道は通じなくなった。今では別ルートで県道が整備されている。

|

白鬚神社 |

| Shirahige Shrine | |

| 縁起に天武天皇遷都の計画に基づき鬼門の守護神として白鳳年間に創立したといい、また鬼女退治の平維茂・平家追討の木曽義仲の祈願所であったと伝えられている。 | |

|

「鬼門」というのは、「艮の方角」、すなわち北東の方角を指す。 ・・・のだが、何がどう鬼門なのかはよくわからない。 ここを「鬼門(北東)」とするからには、そのおおもとはこの神社からみて南西にあるはずなのだが、白髭神社は南も西も山だ。その向こうにも山しかない。 |

| ▲白鬚神社が「鬼門」ということは、都はその南西にあるはずなのだが。 | |

|

鬼門の正反対の南西の方角(「坤の方角」)を「裏鬼門」といい、こっちもまたヤバイ方角ということになっている。 今の鬼無里の中心(国道と県道の交差するあたり)にある鬼無里神社から見ると、白髭神社は「裏鬼門」である坤の方角になる。 これならば納得がいくのだが。 |

| ▲現在の鬼無里中心部からは「裏鬼門」の位置にあたる。 | |

鬼門や裏鬼門に水回りや開口部(玄関・窓)を作ると鬼が入ってくるからアカンということになっているのだが、現代的な解釈としては、北東に開口部があると北風が入って寒い、南西に水回り(≒キッチン)があると日差しが強すぎて食品が痛みやすい、などと説明している。しかし道路が北東側にあってどうしても玄関はそっちになってしまうとか、避けがたい場合もある。そういう場合はそこに「南天の木」を植えるとよい(ナンテン=難を転じる)とか、いろいろ裏技があり、「神社を立てちゃう」というのもその一つだ。

|

昭和三十四年(1959年)6月27日付で国の重要文化財となったことの証。 |

|

真新しい石鳥居には「平成十年八月吉日」とある。 |

さて、これが社殿。屋根の仕上げに豪雪地帯であることを感じられる。

入り口にも書いてあった通り、ここの本殿は重要文化財だ。

だが重要文化財なのはあくまでも本殿であり、

上の写真の赤い屋根の社殿は拝殿に過ぎないので、あれは重要文化財ではない。

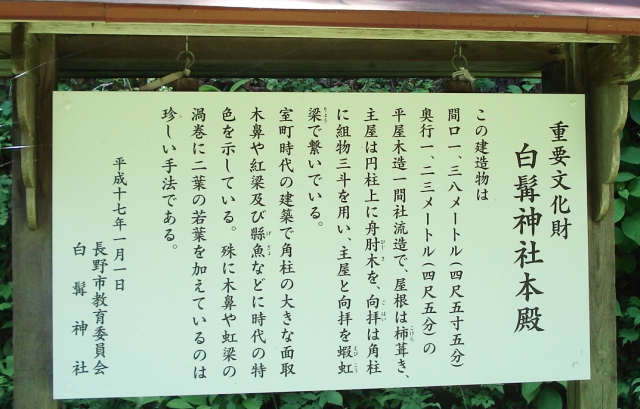

この説明書きにもあるように、本殿は約1.4×1.2メートルの小さなものだ。

で、それはここに入っている。

大事なのでしまってあります。

見れません。

![]()

この話は京の都と鬼無里が舞台になっていて、そのどちらの立場を取るかでストーリーの解釈が正反対になっている。

| あるところ(山形県という説もある)に「呉葉」という美少女がいて、天才なうえに神通力を持っていた。呉葉はそのうち京の都に登るのだが、そこでとある皇族と出逢い、恋に落ちる。この人物は経基王といい、清和天皇の直系の孫であり、平将門や藤原純友の反乱の鎮圧に加わった将軍でもある。そして経基王はのちに「源氏」を名乗るようになり、源経基となった。これが清和源氏の起こりである。つまり経基王はすべての源氏の祖先なのだ。そのぐらいの超絶すごい人と恋に落ちた呉葉は「紅葉」と名を変えて源経基の側室となり、やがて懐妊する。 | |

| しかしこの後、紅葉は京の都から追放され、信濃国へ流罪となる。その配流先が鬼無里だ。鬼無里で男子を産んだ紅葉はその子に父の名をとって「経若丸」と名付けて育てる。しかしやがてこれが都の知るところとなり、紅葉と常若丸を殺すための軍が送られてくる。その大将が平維茂である。 紅葉は神通力を使って戦い、一度は平維茂の攻撃を退けるが、平維茂の塩田平の別所温泉で傷を癒やし、そこで授けられた剣で紅葉を倒す。 | |

| 京都の正規軍の主張はこうである。紅葉伝説〈黒〉 | |

| 初代源氏の源経基の側室となった紅葉は懐妊すると、その子を源氏の嫡男とするために、正室に呪いをかけた。 それが発覚して京を追われる。しかし鬼無里で紅葉は魔力を使って山賊を集め、村人を脅し、周囲を荒らし回った。だから鬼女紅葉へ討伐軍が差し向けられた。 その魔力で平惟茂を一度は打ち破るが、惟茂は別所温泉の北向観音に詣でて聖剣を授かり、それで紅葉の魔力を封印して紅葉討伐に成功した。 |

|

| 鬼無里に伝わる主張はこうである。紅葉伝説〈白〉 | |

| 源経基に愛された才媛紅葉だったが、正室の嫉妬を受けることになり、罠にはめられて讒訴された。 京の都から鬼無里に落ち延びた紅葉は、村人に敬愛される。紅葉は村人に手芸や学問を教え、村人は紅葉のために館を造営し、京都を懐かしむ紅葉のために一帯を「京」「二条」「三条」などと呼ぶようになった。 しかし源氏の棟梁の血を継ぐ経若丸の存在を疎ましく思った都の正室によって、貴女紅葉と経若丸を殺すように命令が出され、平維茂が下向してくる。 紅葉と村人は協力して惟茂を退けるが、惟茂は別所で魔剣をゲットして紅葉を殺してしまう。 |

|

社伝に拠ると、969年(安和2年)に平維茂は南の大洞峠を越えて鬼無里へ侵攻、峠下の白髭神社で戦勝祈願を行ったのだという。

時代は下って源平合戦の時代、源氏の末裔木曽義仲は信濃の小県(塩田平)で挙兵する。越後から義仲を討つために軍勢が差し向けられるが、これを川中島で破る(横田河原の戦い)。その後、義仲は越後路を避け、人里離れた鬼無里の道なき山奥をぬけ、白馬から北陸路を目指す。その途中で、白髭神社に立ち寄って戦勝祈願をしたという。このほかにも鬼無里には義仲にまつわる神社や寺、史跡が数多く伝わっている。その後、義仲は北陸の倶利伽羅峠の戦いで決定的勝利をあげることになる。

【長野県神社庁データ】

| 名称 | 白鬚神社 | No |

|

|

| 所在 | 長野県鬼無里日陰4957 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | 村社 | |||

| 祭神 | 猿田彦命 | |||

| 交通 | JR「長野」駅から「鬼無里」までバスで約1時間。降車後徒歩約25分(約2km) | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 672 | 壬申の乱。天武天皇が即位。 | |||||

| 685 | 白鳳 | 13 | 天武天皇が信濃国への遷都を計画。三濃王を派遣。白髭神社が建立される。 | |||

| ※「白鳳」年間を西暦に換算するにあたっては2つの説がある。斉明天皇が崩御した661年を元年とする説、壬申の乱があった672年を元年とする説である。 | ||||||

| 969 | 安和 | 2 | 9 | 20 | 平維茂が紅葉討伐の戦勝祈願。 | |

| 1183 | 寿永 | 2 | 1 | 20 | 木曽義仲が平家討伐の戦勝祈願。 | |

| 1889 | 明治 | 22 | 6 | 12 | 日影村と鬼無里村が合併。 | |

| 1959 | 昭和 | 34 | 6 | 27 | 本殿が国の重要文化財の指定を受ける。 | |

【参考資料】

【リンク】

*

参拝日:2005年08月01日

追加日:2015年02月25日