| TOPページへ戻る | |||||

| 長野県 |

千曲市 |

(旧)戸倉町 | 埴科郡 | 信濃国 | |

| 佐良志奈神社 | - | ||||

| 式内社 | |||||

| - | |||||

| 郷社 | |||||

| - | |||||

| 志賀直哉『豊年蟲』に描かれた千曲川沿いの古社。 | |||||

|

千曲川 |

|

所在 |

長野県千曲市大字若宮2 |

| 長野県埴科郡戸倉町更級 若宮 | |

|

創建 |

|

|

祭神 |

誉田別命 |

| 息長足姫命、大鷦鷯命 | |

| 誉田別命(ほむたわけのみこと)は応神天皇を、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)は神功皇后(女性)を、大鷦鷯命(おおさざきのみこと)は仁徳天皇を指す。神功皇后は応神天皇の母親であり、仁徳天皇は応神天皇の息子である。 |

この更級郡11座の中に「佐良志奈神社」という神社がある。ただし、その「佐良志奈神社」と、今あるこの佐良志奈神社を直接同一視するかどうかは、議論がある。

| 更級郡と東筑摩郡の境をなす冠着山(標高1252メートル)という山がある。山頂付近が大きな溶岩ドームになっているころから「冠を着用している」と表現されたものであるが、『古今和歌集』などに詠まれた「姨捨山」の異称もでも知られている。 | |

|

|

| ▲中央の頂きが冠着山 | |

| その冠着山から北東へ向かって4kmの長い尾根が伸びている。この支脈の上にはかつて宮があったことから八王子山嘴と呼ばれているのだが、その宮というのが古代の佐良志奈神社であった。八王子山嘴は岬のように千曲川に突き出ており、先端は2000万年前の泥岩がマグマの貫入によって変成した赤っぽい岩になっている。ここを「獅子ヶ鼻」という。 | |

|

|

| ▲千曲川に突き出た獅子ヶ鼻の先端。その向こうには大正橋が見えている。 |

その獅子ヶ鼻の脇にあるのが現在の佐良志奈神社である。

伝承では、かつては八王子山嘴の上に複数の宮があり、「佐良志奈神社」はその中の一つだったという。話が長くなるので後述するが、これを創建したのは「黒彦皇子」だったそうだ。

ところが仁和地震(887年)で山が崩落し、それ以後は山の麓にあった「八幡宮」に合祀されたという。この八幡宮は真言系の神宮寺を備えていたというから、それなりに古いものだと考えられている。(空海が真言宗金剛峯寺を開山したのは816年のことだ。)

その「若宮八幡宮」が江戸時代の宝暦6年(1756年)に「佐良志奈神社」を号するようになった。だから、古代の「佐良志奈神社」と現在の「佐良志奈神社」のあいだには、関連性は有るものの、直接同一視することはできないのだという。

ところで、佐良志奈神社が「なに郡」に属していたかは、時代によって異なっている。古代の郡割りは自然の地形に基いていて、千曲川の左岸(南岸)は更級郡、右岸(北岸)は埴科郡だった。だから千曲川の南岸にあった佐良志奈神社は更級郡11座の中に含まれている。

中世から近世にかけて、八幡宮(のちの佐良志奈神社)が鎮座するあたりは黒彦村と呼ばれていた。これが江戸時代に若宮村というようになった。明治時代にも短期間、黒彦村と言っていた時期もある。後述するように、この「黒彦」とか「若宮」という名前はこの神社の由緒に由来する呼称である。

明治になって新しい町村制度が敷かれるとき、若宮村ははじめ千曲川左岸(更級郡)の獅子ヶ鼻より西の地区と合併して更級村といった。だが、太平洋戦争のあとにさらなる合併をするにあたり、更級村は同じ更級郡で千曲川左岸の獅子ヶ鼻より東の地区(更級郡上山田町)とではなく、千曲川の対岸にある埴科郡戸倉町との合併を選んだ。そのため、昭和30年(1955年)から平成15(2003年)までの約半世紀のあいだ、ここは埴科郡になっていた。

そんなわけで「埴科郡」なのに「佐良志奈神社」ということになってしまっていたのである。(当時の住所は、「埴科郡戸倉町更級字若宮」だった。) 平成の大合併で、戸倉町や上山田町はすべて合併して千曲市となった。

|

|

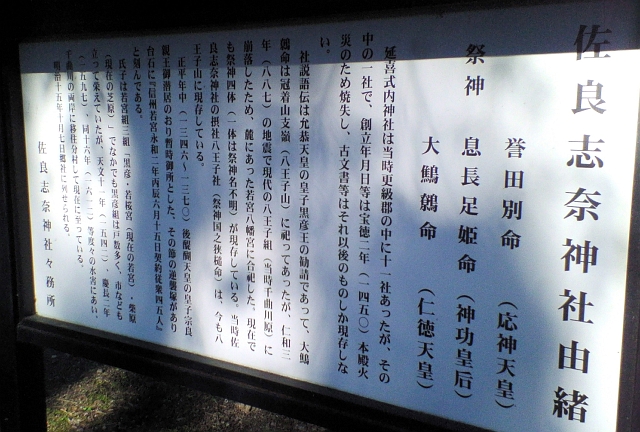

| 佐良志奈神社由緒 | |

| 祭神 誉田別命(応神天皇) 息長足姫命(神功皇后) 大鷦鷯命(仁徳天皇) |

|

| 延喜式内社は当時更級郡の中に十一社あったが、その中の一社で、創立年月日等は宝徳二年(一四五〇)本殿火災のため焼失し、古文書等はそれ以後のものしか現存しない。 社説語伝は允恭天皇の皇子黒彦王の勧請であって、大鷦鷯命は冠着山支嶺(八王子山)に祀ってあったが、仁和三年(八八七)の地震で現代の八王子組(当時千曲川原)に崩落したため、麓にあった若宮八幡宮に合祀した。現在でも祭神四体(一体は祭神名不明)が現存している。当時佐良志奈神社の摂社八王子社(祭神国之挟槌命)は、今も八王子山に現存している。 正平年中(一三四六〜一三七〇)後醍醐天皇の皇子宗良親王御潜居のおり暫時御所とした、その節の逆磐塚があり台石に『信州若宮永和二年丙辰六月十五日契約従衆四五人』と刻んである。 氏子は若宮組三組「黒彦・若桜宮(現在の若宮)・柴原(現在の芝原)」でなかでも黒彦組は戸数多く、市なども立って栄えていたが、天文十一年(一五四二)、慶長二年(一五九七)、同十六年(一六一二)等度々の水害にあい、千曲川の両岸に分村して現在に至っている。 明治十五年十月七日郷社に列せられる。 |

|

|

佐良志奈神社々務所 |

創建者である「黒彦皇子」からみると、祭神の仁徳天皇(大鷦鷯命)は祖父、応神天皇(誉田別命)は曽祖父、神功皇后(息長足姫命)はその母、にあたる。

それにしても、古文書を失ったといいつつも、それでもまだ創建の由縁に「黒彦皇子」の名前が出てくるというのはかなり古い、ということになる。かつて村名「黒彦村」も、もちろん黒彦皇子に由来する。黒彦皇子というのは允恭天皇の第二皇子で、允恭天皇の後継者争いの中で殺されそうになり、信濃へ逃げてきてこの村に隠れ住んだのだという。

| 黒彦皇子というのは、第19代允恭天皇の第二皇子である。允恭天皇の在位時期は(歴史学的に確定しているというわけではないが)西暦412-453年である。その皇子である黒彦皇子は、456年に55歳で死んだことになっている。だから、この伝承を信じるならば、創建は遅くとも5世紀半ばということになる。 ところで、黒彦皇子が死んだのは自然死ではない。弟に殺されたのだ。 兄を殺した弟は、のちに雄略天皇として即位した人物である。このあたりまで来ると思い出す人も多いのではないかと思うが、允恭天皇、安康天皇、雄略天皇あたりの歴史は日本史のなかでもミステリアスな時代とされている。中国の歴史書に倭の五王としてチラッと登場したり、そこらへんの辻褄があわないことから何か秘密があるのではないかとされている天皇たちだ。後世に書かれた歴史書では、雄略天皇は暴虐の限りを尽くしたことになっており、その悪道ぷりがあまりにも酷いために、王朝交代があってそれを正当化するために雄略天皇を悪く書いたり、捏造が行われているために他の歴史書と齟齬が有るのではなかろうか、などの説がある。 允恭天皇の長子は、実の妹と姦通したという疑惑が持ち上がって追放され、第二皇子だった黒彦皇子の順位が繰り上がる。しかし允恭天皇が崩御すると、重臣たちは第三皇子を推挙して安康天皇として即位させる。ところが即位した安康天皇は叔父を殺し、その妻を奪う。そしてその妻の連れ子が安康天皇を殺す。安康天皇は後継者を指名していなかったので、また後継者争いが起きて、允恭天皇の第四皇子は生きたまま埋められて殺され、第二皇子の黒彦皇子は焼き殺される。こうして兄弟を殺戮した雄略天皇が即位した、ということになっている。 |

また、「仁和3年(887年)の大地震」というのは、いわゆる仁和地震というやつで、南海トラフで起きたM8級の大地震であった。この地震は日本中の様々な史料でも記録されているもので、『日本三代実録』では「卅日辛丑 申時 地大震動」とあり、関東から九州にかけて津波や山崩れで大きな被害が報告されている。

長野県内でも、八ヶ岳の山麓が崩壊して千曲川を堰き止め、湖ができたなどの言い伝えがある。これは諏訪湖(大海)に対して「小海」と呼ばれた。小海湖は後に決壊し、そのあとに湖底だったところが平地として利用されるようになった。JR小海線が走る「小海」「海野」「海野口」「海尻」などの地名がその故事を伝えているのだという。

| 手水舎。 |

|

| 稲荷社 |

|

| 忠魂碑。 |  |

気が付かなかったので写真も無いのだが、このほか境内には室町時代初期の永和2年(1376年)の名がある宝篋印塔があるそうだ。実はそれらが「若宮」というこのあたりの地名の由来を表している。

南北朝時代、後醍醐天皇は足利政権を打倒しようとした。このとき後醍醐天皇の強力な武将となったのが、後醍醐天皇の皇子、宗良親王である。

はじめ宗良親王は、海路で陸奥国を目指した。陸奥国は、後醍醐天皇のために戦って死んだ大将軍・北畠顕家など北畠氏の本拠地だったからである。しかし船が難破して浜名湖のあたりに漂着し、浜名湖の北の山奥にある井伊谷(大河ドラマ『女城主直虎』の舞台)に潜んだ。宗良親王はそこから北へ山を越えて信濃国に入り、信濃国各地の諸将の協力を募っていった。信濃国は壬申の乱のときに大海人皇子を支えて勝利に導き、天武天皇の即位を助けたという故事がある勤王の地でもあったから、信濃国の国人からは南朝に与するものが多く出た。(見方を変えると、室町時代を通じて信濃の国人は南朝・北朝に分かれて争ったがために、戦国時代になっても小勢力が割拠するような情勢になったのである。)

この時期、正平年間(1346-1370年)に「信濃宮」こと宗良親王がこのあたりに隠れ住んだと伝えられている。伝承では、宗良親王はこのあたりで病を患って伏せるようになり、村人に看病された。またその時期に佐良志奈神社に隠れ住んだととも伝えられている。これが「黒彦」改め「若宮」という地名の由来になったという。(これはあくまでも伝承であって、同じように宗良親王の拠点だったとされる場所は、長野県内にあちこちある。)永和2年(1376年)の宝篋印塔は、宗良親王に従って南朝についた在地の武士45名が、戦いに赴く前に自分の墓として予め用意したものだという。(これを「逆襲塚」と言うそうだ。)

![]()

|

これは千曲川右岸に古くから開けていた戸倉宿と、千曲川左岸で明治末期に開湯した上山田温泉とを結ぶために大正時代に架けられたもの。両岸の有志が「大正橋株式会社」を結成し、有料橋として大正3年(1914年)に架橋した。 獅子ヶ鼻の陸岬もこの時に開削され、東西の通行ができるようになったものである。 |

||

▲大正ロマンの風情を伝える橋灯を備えた親柱。こうした橋灯は現代では珍しい。 |

もともと上山田の温泉は千曲川の河川敷で見つかったもので、温泉施設も河原に設けられていた。しかし毎年のように千曲川が氾濫し、そのたびに温泉施設は大打撃を受けた。 大正9年(1920年)に千曲川の堤防が完成してからは温泉の経営も安定し、善光寺参りの精進落としの歓楽地として、戸倉上山田温泉が賑わうようになった。 当時、画家の竹久夢二や作家の志賀直哉が、ここを訪れ、この地にちなんだ作品を残している。 志賀直哉は温泉に長逗留して上山田温泉を舞台にした『豊年蟲』という小説を書き上げており、佐良志奈神社もその中に登場する。 |

||

| |||

| 大正橋は、昭和初期にコンクリート製の橋に架け替えられた。これは日本初のカンチレバー式の橋梁だった。現在の橋は平成14年(2002年)に完成した3代目大正橋であり、コンクリート技術の進歩によって往年よりも橋梁のスパンが広く、すっきりとしたデザインになった。橋桁の下部は浅くゆったりとした曲線を描いており、これはかつてのカンチレバー式橋梁の面影を残すためのデザインである。『信濃の橋百選』では、「現代の橋としては県内で最も美しい橋の一つ」と評されている。 | |||

志賀直哉の代表作『暗夜行路』の第一部の最後は、温泉宿で遊女と戯れる主人公の「豊年だ!」の台詞で終わるというのは有名だ。が、『豊年蟲』の題名は昆虫のカゲロウのことで、温泉宿の夜灯にあつまるカゲロウを表している。

![]()

【長野県神社庁データ】

| 名称 | No |

|

||

| 所在 | 長野県千曲市若宮2 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | 誉田別名 | |||

| 息長足姫命 | ||||

| 大鷦鷯命 | ||||

| 交通 | しなの鉄道「戸倉」駅から徒歩約18分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 450頃 | 允恭天皇の第二皇子、黒彦皇子が更級山の尾根の頂に勧請。 | |||||

| 887 | 仁和 | 3 | 仁和地震で更級山の尾根が崩落。若宮八幡宮に合祀される。 | |||

| 927 | 『延喜式神名帳』に「佐良志奈神社」が掲載。 | |||||

| 1346 - 1370 |

正平 年間 |

後醍醐天皇の皇子、宗良親王がここを御所として潜居する。 | ||||

| 1376 | 永和 | 2 | この年に奉納された宝篋印塔が残る。 | |||

| 1450 | 宝徳 | 2 | 本殿火災。古文書を失う。 | |||

| 1681 - 1704 |

元禄年間 | 「八幡社」と記録されている(『松代領内除地書上』) | ||||

| 1756 | 宝暦 | 6 | 若宮八幡宮が佐良志奈神社を号する | |||

| 1759 | 〃 | 9 | 「佐良志奈神社八幡宮」と記録されている(『松代領神社書上』) | |||

| 1882 | 明治 | 15 | 10 | 7 | 郷社に列せられる。 | |

【参考資料】

【リンク】

*長野県神社庁(佐良志奈神社)

*玄松子の記憶(佐良志奈神社)

*千曲市HP電卓(佐良志奈神社の宝篋印塔)

*お城めぐり(更級御所?)

参拝日:2010年12月28日

追加日:2017年03月04日