| TOPページへ戻る | |||||

| 熊本県 |

熊本市 |

− | - | 肥後国 | |

| 加藤神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 県社 | |||||

| - | |||||

| 熊本城の始祖、清正公(せいしょこ)を祀る神社。 | |||||

|

清正公 |

|

所在 |

熊本県熊本市中央区本丸2-1 |

|

創建 |

明治4年(1871年) |

|

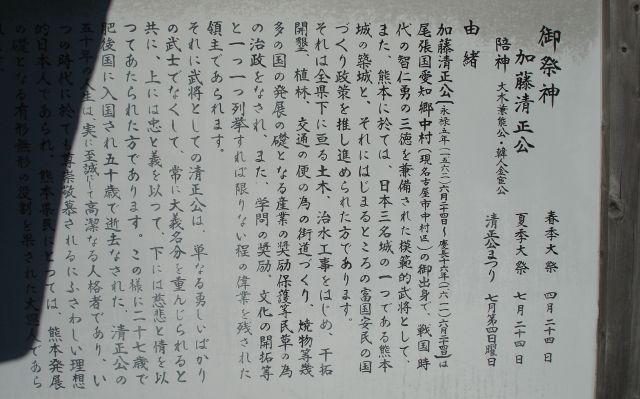

祭神 |

加藤清正公 |

| 大木兼能、金官公 | |

| 加藤清正は、いまの熊本城を築き、この地に「熊本」という名をつけた人物である。加藤清正は、豊臣秀吉の母方の遠縁の子で、もともと家来を持たない成り上がり者の豊臣秀吉にとって貴重な身内の武将だった。賤ヶ岳の戦いでは手柄を立てて「七本槍」の一人となった。 肥後国(現在の熊本県)は古くから菊池氏が支配していたが、戦国時代に没落し、一帯は在地の国人が割拠するようになった。いっときは島津氏が肥後国をおさえたが、まもなく豊臣秀吉による九州征伐が行われ、肥後国は佐々成政に与えられた。ところが、肥後国の掌握を急ぐ佐々成政が性急な検地を行って在地国人の反発を招いて一揆が起こり、佐々成政はその責任をとらされて切腹、肥後国は加藤清正と小西行長が半分づつを領することになった。 加藤清正は多くの河川改修を行って稲作地帯を創出し、海岸の埋め立てによって畑作地帯をつくりだし、領民の支持を得た。そして旧隈本城を大々的に改修、これを「熊本」と改めた。これが現在の熊本城である。関が原の戦いののちの清正は豊臣秀頼の後ろ盾となったが、徳川家康と豊臣秀頼の面会を見届けたあと、熊本への帰路に体調を崩して急死したという。 その後、加藤氏は改易されて細川氏が入り、明治維新まで細川氏の領国となった。しかし熊本民はいまでも加藤清正を「清正公(せいしょこ)」と呼んで崇敬しているという。 大木兼能はもともと佐々成政の家老で、成政が失脚した後は加藤清正に召し抱えられた。関ヶ原の合戦の際には、西軍におさえられた加藤清正の妻を大阪から救出して熊本へ送り届けている。加藤清正が没した際に殉死を遂げた。金官公というのはよくわからないが、韓人(朝鮮人)なんだそうで、一説では、加藤清正が朝鮮で捕虜にした朝鮮王子の従臣と伝わるそうだ。この人物は会計スキルが高く、加藤清正は熊本に彼を連れ帰ると、朝鮮出兵で疲弊した熊本藩の財政立て直しにあたらせたという。 |

|

人生初の熊本入りは、ブルートレイン「富士・はやぶさ」の廃止直前の2009年1月のことだった。 なにしろブルートレイン「はやぶさ」に完乗することが旅の目的だったので、熊本に着いたその日に飛行機で東京に帰る予定であり、熊本の滞在時間は8時間弱しかない。 熊本で何をするかも全く未定だった。ぶっちゃけ、東京を夕方の6時頃に出発してから、熊本に到着したのが翌日の昼の12時、それまで一睡もしていない。眠いのである。最初から疲労しているのである。どこかへ行くというより、飛行機の時間までの時間つぶし感覚だ。 |

|

ひとまず駅から市電に乗る。 熊本駅は熊本市の中心部からは離れていて、駅前にいてもあまり何も無いからだ。 熊本の市電は2路線あって、T字型の路線になっている。その分岐駅まで行ってみる。 |

|

その分岐駅のある交差点は、何かカオスだった。交通ルールがよくわからないのだ。 この写真でもほら、信号がないあっちがわから直進してくる車と、信号のあるこっち側から進入した車が交差点の真ん中の線路上でばったりだ。 |

|

この交差点のあたりは、タヌキまみれである。 「あんたがたどこさ、肥後さ、」の歌があるだろう。 その続きはこうだ。 「肥後どこさ、熊本さ、熊本どこさ、せんばさ」 この歌詞の意味を、こう間違えていなかっただろうか。 「おまえらどこから来た?」 「肥後さ」 「肥後ってどこにあるのさ?」 「熊本さ」 |

|

これは間違い。正しい意味は 「おまえらどこから来た?」 「肥後さ」 「肥後のどこさ?」 「熊本さ」 「熊本のどこさ?」 「せんばさ」 |

「船場」表記もあって、むしろこっちのほうがよくある「センバ」なのだが、本来のもともとは「洗馬」なのだとか。

「洗馬山にはタヌキがおってさ」なので、このあたりはタヌキだらけなのだ。

|

このあたりは、熊本城の突端にあたるらしい。というわけでここから熊本城まで歩くことにした。 1月とは言え九州だ。しかも徹夜明けで好天。ふつうに暑い。Tシャツでも汗びっしょりになりそうなレベルだが、九州民は異常なまでの寒がりなので、1月にTシャツで歩いていると頭オカシイ人とみるような目で見られるので、しかたがないから我慢して上着を着たまま。本当に頭がオカシイのは君らだから! というわけで少しでも涼しいように、城のお堀にもなっている坪井川に沿って歩く。 |

|

10分ほど歩くと、熊本城と加藤清正像が見えてくる。 この写真だとスケール感がわかりにくいと思うが、でかい。像の台座の向こう側に映っているJKとサイズを比べてもらうとでかさがわかると思う。 銅像そのものは高さ9メートル、台座も含めた大きさは高さ17メートルだ。つまり5階建てのマンションぐらいの高さがあるのだ。でけえ。 |

というわけで熊本城である!

震災前に見に行けたというのは今となっては幸運だった。

この熊本城の真下にあるのが

加藤神社だ。

もともとは加藤清正を祀る仏式の廟として城内にあったものだが、

明治維新の神仏分離によって神社として独立したもの。

当初は「錦山神社」と称し、西南戦争の前後は城外に置かれていたそうだ。

その西南戦争で、熊本城は激戦地の一つになった。官軍は乃木希典率いる200名の小部隊で、これを400名の西郷隆盛軍が襲った。乃木の官軍は暫く持ちこたえたが、撤退の際に連帯旗を持っていた隊員が戦死し、旗を賊軍に奪われてしまう。これを恥辱とした乃木希典は責任をって自刃しようとするが、周囲に制止され軍刀を取り上げられて命をとりとめた。

30年後、日露戦争の英雄として将軍になった乃木希典は加藤神社を参拝し、太刀と薙刀を奉納している。

|

文禄の役で加藤清正公が旗を立てたとかいう石 |

|

![]()

【熊本県神社庁データ】

| 名称 | 加藤神社 | No |

|

|

| 所在 | 熊本県熊本市中央区本丸2-1 | TEL | 096-352-7316 | |

| FAX | ||||

| 例祭日 | 4月20-24日・7月22-24日 | |||

| 社格 | 旧県社 | |||

| 祭神 | 加藤清正 | |||

| 大木兼能 | ||||

| 韓人金官公 | ||||

| 交通 | JR「熊本」駅から路面電車「熊本城市役所前」下車徒歩9分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1562 | 永禄 | 5 | 加藤清正が生まれる。 | |||

| 1583 | 天正 | 11 | 賤ヶ岳の戦い。 | |||

| 1586 | 〃 | 14 | 豊臣秀吉による九州平定。 | |||

| 1588 | 〃 | 16 | 加藤清正、肥後国北半分19万5000石の領主となる。 | |||

| 1591 | 〃 | 19 | 加藤清正、熊本城築城開始。 | |||

| 1592 | 文禄 | 元 | 文禄の役(朝鮮出兵)。加藤清正は連戦連勝で満州まで攻め込む。 その後、小西行長・石田三成と対立して京都へ呼び戻される。 | |||

| 1597 | 慶長 | 2 | 慶長の役(第二次朝鮮出兵)。蔚山城を築く。蔚山城の戦いでは明と朝鮮の連合軍5万7000を相手に籠城し、勝利。 | |||

| 1600 | 〃 | 5 | 関が原の合戦。加藤清正、肥後国一国52万石を与えられる。 | |||

| 1606 | 〃 | 11 | 城の完成。「隈本」を「熊本」に改める。 | |||

| 1611 | 〃 | 16 | 6 | 24 | 没。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 浄池廟が築かれる。 | |||

| 1614 | 〃 | 19 | 本妙寺を浄池廟に移す。 | |||

| 1868 | 慶応 | 4 | 熊本藩主細川韻邦の弟、長岡護美の建議。 | |||

| 1868 | 明治 | 元 | 長岡の建議が朝廷に認められ、浄池廟を神道儀式で祭祀する。 | |||

| 1871 | 〃 | 4 | 神仏分離令にもとづき、本妙寺から浄池廟を分離、熊本城内に錦山神社を設立。 | |||

| 1871 | 〃 | 〃 | 大木兼能と韓人金官公を合祀。 | |||

| 1873 | 〃 | 6 | 熊本城内に陸軍の熊本鎮台が置かれ、神社用地がなくなったため京町台へ遷座。 | |||

| 1875 | 〃 | 8 | 県社に列格。 | |||

| 1877 | 〃 | 10 | 西南の役。錦山神社境内でも戦闘が行われ、手水鉢を残して全焼。御神体だけは事前に健軍神社に移されていた。 | |||

| 1878 | 〃 | 11 | 陸軍中佐乃木希典が参拝し、西南の役の戦勝を報賽。(直筆の祭文は御神宝として所蔵) | |||

| 1884 | 〃 | 17 | 社殿の再建が始まる。 | |||

| 1886 | 〃 | 19 | 新社殿が竣工、遷宮を行う。 | |||

| 1909 | 〃 | 42 | 清正公三百年祭を斎行。社号を加藤神社と改める。 | |||

| 〃 | 〃 | 〃 | 閑院宮載仁親王(明治天皇の曽祖父にあたる光格天皇の兄の系統の宮家。載仁親王は陸軍将校として日清戦争・日露戦争で戦功をあげる。当時は陸軍中将、のちに元帥)の御参拝により幣帛料を賜る。 陸軍大将乃木希典が太刀一振、薙刀一本を献納。 |

|||

| 1911 | 44 | 伏見宮貞愛親王(陸軍大将)が参拝。 | ||||

| 〃 | 〃 | 〃 | ハワイの日系移民が加藤神社を勧請し、ホノルルに加藤神社を建立。(のちにハワイ石鎚神社に合祀。) | |||

| 1914 | 大正 | 3 | 朝鮮・京城府の龍山地区が加藤神社を勧請。 | |||

| 1931 | 昭和 | 6 | 昭和天皇の勅使として侍従山県公爵が幣帛料を下賜。 | |||

| 1952 | 昭和 | 27 | 宗教法人となる。 | |||

| 1962 | 37 | 道路改修にあわせて熊本城内に遷宮。」 | ||||

| 1971 | 46 | 創建100年を記念し、御鎮座100年記念大祭を斎行。 | ||||

| 1975 | 50 | 夏祭りに神幸行列を復活。 | ||||

| 1981 | 56 | 清正公生誕420年、御鎮座110年記念大祭。 | ||||

| 1988 | 63 | 清正公肥後入国400年記念大祭。 | ||||

| 1991 | 平成 | 3 | 清正公生誕430年、御鎮座120年記念大祭。 | |||

| 1992 | 4 | 城内遷宮30年記念大祭。 | ||||

| 2001 | 13 | 清正公生誕440年、御鎮座130年記念大祭。記念事業として社務所屋根を緑青銅板に葺替え。 | ||||

| 2016 | 28 | 4 | 14 | 熊本地震。 | ||

【参考資料】

【リンク】

*加藤神社公式HP

参拝日:2009年01月15日

追加日:2012年01月25日

修正日:2017年07月04日