| �@���̔N�\�ɂ́A���������̋抄��̕ϑJ�Ɋւ��鍀����������B�����̋��y�����߂�ƁA�ǂ������̋抄��̕ϑJ�Ɋւ���N���ɂP�N�̃Y�������т��т���B�����ƁA�u����v�Ɓu�{�s�v�݂����Ȋ����ł͂Ȃ����낤���Ɛ���������ǁA�悭�킩��Ȃ��B�@ |

| �a�� |

���� |

�� |

�� |

���� |

��ʎj |

��� |

| �Éi |

6 |

�N |

(1853) |

7 |

�� |

8 |

�� |

�y���[���q |

|

|

| ���� |

4 |

�N |

(1857) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���Y���l�Y���A���s���E�n�Ǐ���n��A�Ί݃|���i�C�ɏ㗤 |

�@ |

�@ |

| �c�� |

4 |

�N |

(1868) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��C�푈 |

|

�@ |

| ���� |

�� |

�N |

�V |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�����V�c���� |

|

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���ِ푈�I�� |

�@ |

�@ |

| �V |

2 |

�N |

(1869) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�k�C���J��g�ݒu�A�k�C���J�{�i��

��C�푈�Ŗv�����������ˌn����ˎm���k�C���ֈڏZ |

|

�@ |

| �V |

4 |

�N |

(1871) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�k�C���_�Љ����i�k�C�����ł̐_�Ѝs���̊J�n�j |

�@ |

�@ |

| �V |

19 |

�N |

(1886) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��ꎟ�A���n�I�莖�ƊJ�n�i�����̊J��v�����j |

�@ |

�@ |

| �V |

20 |

�N |

(1887) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�Ύ�n���т̔n�nj���i�k�����j�ɋg��S�V�������A�i�����J��j |

�@ |

�@ |

| �V |

22 |

�N |

(1889) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��Α�����O��E�R�m�ւ̓��H�i��Γ��H�j���J�� |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

25 |

�N |

(1892) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�[���S�R�m���̊O���Ƃ��āu�������v�ݗ� |

�@ |

�@ |

| �V |

27 |

�N |

(1894) |

7 |

�� |

25 |

�� |

�����푈�u�� |

�@ |

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�������Ɍ˒������ݒu |

�@ |

�@ |

| �V |

28 |

�N |

(1895) |

|

|

�@ |

�@ |

�������P�O��ɋ敪���B�i���̊J��j |

�@ |

�@ |

| �V |

29 |

�N |

(1896) |

5 |

�� |

�@ |

�@ |

�������P�S�g�ɍĕҐ��B�i�掵�g�ɏ����j |

�@ |

�@ |

| �V |

30 |

�N |

(1897) |

2 |

�� |

�@ |

�@ |

�|���i�C�n�悪����葺���P�T�g�ƂȂ� |

�@ |

�@ |

| �V |

35 |

�N |

(1902) |

4 |

�� |

�@ |

�@ |

�������Q�O��ɍĕҐ��B |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

37 |

�N |

(1904) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���I�푈�J�� |

|

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

9 |

�� |

�@ |

�@ |

��Z�O���n�� |

|

�@ |

| �V |

38 |

�N |

(1905) |

9 |

�� |

|

|

���I�푈�I�� |

|

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

39 |

�N |

(1906) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�������P�U���ɕҐ��B�i��㕔�ɏ����j |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �吳 |

3 |

�N |

(1914) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��ꎟ���E���u�� |

|

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

7 |

�N |

(1918) |

11 |

�� |

11 |

�� |

��ꎟ���E���I�� |

|

�@ |

| �V |

9 |

�N |

(1920) |

6 |

�� |

�@ |

�@ |

�y�����i���݂̓�y���j����؋l�n�������X��ɕғ� |

�@ |

�@ |

| �吳���� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���P�k�R�ɏ��K�����J�i�H�j |

�@ |

�@ |

| �吳���� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���P�k�R�̏��K�𐼂R�k�R�i���ݒn�j�ɑJ���A�Гa�����A�u��A�_�Ёv�ƍ�����i�H�j |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

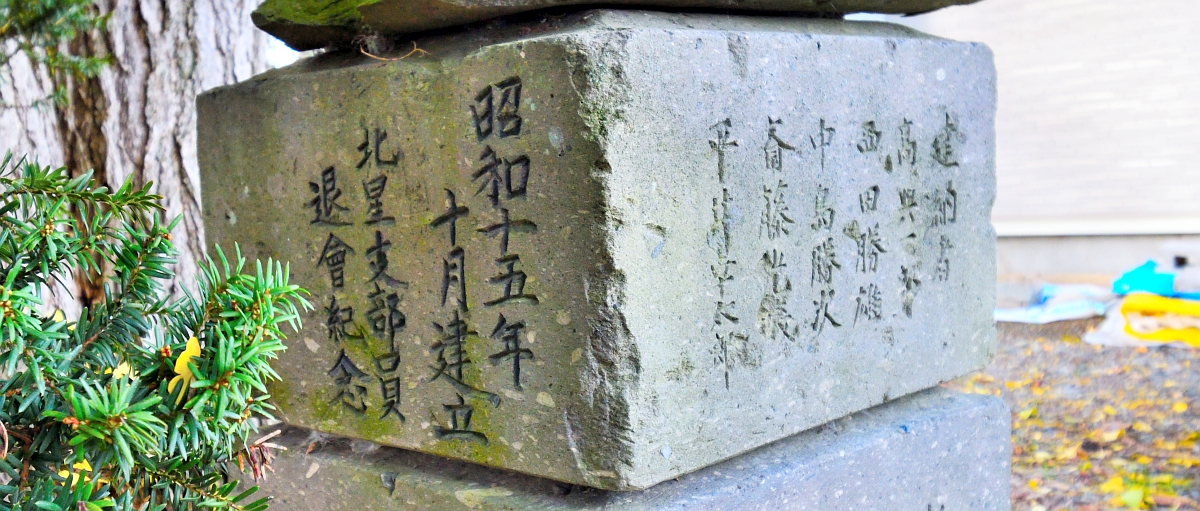

| ���a |

3 |

�N |

(1928) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�N�c�L�u�ɂ��R���N���[�g�������������i�H�j |

�@ |

�@ |

| �V |

6 |

�N |

(1931) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���B���� |

|

�@ |

| �V |

7 |

�N |

(1932) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���������Œn��͈̔͂��߂� |

�@ |

�@ |

| �V |

9 |

�N |

(1934) |

9 |

�� |

�@ |

�@ |

�萅�����[�i�����j�B�i�u��璹�v���ދL�O�j |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

11 |

�N |

(1936) |

2 |

�� |

26 |

�� |

��E��Z���� |

|

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

7 |

�� |

7 |

�� |

�x�ߎ��ϖu�� |

|

�@ |

| �V |

13 |

�N |

(1938) |

11 |

�� |

�@ |

�@ |

�Ѝ��W������ |

�@ |

�@ |

| �V |

14 |

�N |

(1939) |

9 |

�� |

1 |

�� |

����E���u���i�h�C�c���|�[�����h�N�U�j |

|

�@ |

| �V |

15 |

�N |

(1940) |

|

|

�@ |

�@ |

�����������I�s���搮�������B���悩���\�܋���B |

�@ |

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�Γ��Ă��[�i���k���x�����މ�L�O�j |

�@ |

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

10 |

�� |

�@ |

�@ |

�I���Q�U�O�O�N�L�O�B |

�@ |

�@ |

| �V |

16 |

�N |

(1941) |

12 |

�� |

8 |

�� |

���ĊJ��i�^��p�U���j |

|

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

20 |

�N |

(1945) |

5 |

�� |

�@ |

�@ |

�h�C�c�~�� |

|

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

8 |

�� |

15 |

�� |

���{�~�� |

|

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

12 |

�� |

�@ |

�@ |

GHQ�̐_���w�߁i���Ɛ_���E�Њi�̔p�~�Ȃǁj |

�@ |

�@ |

| �V |

21 |

�N |

(1946) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�_�Ж{���ݗ� |

�@ |

�@ |

| �V |

22 |

�N |

(1947) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

����-�D�y�ԂɃo�X���^�s�B�d��s���S�R�Ă����Ĕ��������_���Y�f�ő���B�Г��Q���Ԕ��ʼn^���V�~�B |

�@ |

�@ |

| �V |

23 |

�N |

(1948) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��L�N���n���B�U�O���B |

�@ |

�@ |

| �V |

24 |

�N |

(1949) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�P�T��S�˂ɓd������ |

�@ |

�@ |

| �V |

27 |

�N |

(1952) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�������������{�s���A�������ƂȂ�B |

�@ |

�@ |

| �V |

28 |

�N |

(1953) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���⏰�ɂ�闤�c�͔|���n�܂� |

�@ |

�@ |

| �V |

29 |

�N |

(1954) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�Q��ڏ\�܋��ق����݁i���ь��݁j |

�@ |

�@ |

| �V |

31 |

�N |

(1956) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�\�ˋ��ق̕֏������z |

�@ |

�@ |

| �V |

32 |

�N |

(1957) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�����̎G��d�Ƃ��Ĕ���ɏo���A1,750�~�ŗ��D����� |

�@ |

�@ |

| �V |

34 |

�N |

(1959) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�k�R�����E�Ð�ɉˋ� |

�@ |

�@ |

| �V |

36 |

�N |

(1961) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��E���������_�ɂ�����A�Ж����e�ɓ��{�������� |

�@ |

�@ |

| �V |

38 |

�N |

(1963) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�덆�r�����ܐ���Ɏ��q��h����ݒu |

�@ |

�@ |

| �V |

40 |

�N |

(1965) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�吅�Q�B���Ð���×����A��\�܋�ł����Q�B |

�@ |

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�k�P�����R���ɂ������n���ω����ړ]������A���ݕs���ƂȂ� |

�@ |

�@ |

| �V |

43 |

�N |

(1969) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�\�܋斯�ŎГa���C���s�� |

�@ |

�@ |

| �V |

47 |

�N |

(1972) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��\�܋�ŏZ��p�n�W�T���i�����˒��j�̐������ƊJ�n |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

| �V |

54 |

�N |

(1979) |

1 |

�� |

�@ |

�@ |

��\�܋悩��u�����˒���v�� |

�@ |

�@ |

| �V |

58 |

�N |

(1983) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�������݂ɂ���L�_�Љ��C�H�����{ |

�@ |

�@ |

| ���� |

2 |

�N |

(1990) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�_��Ƃ̎����ω��ɂ��A��Փ����P�T�ԑO�|�� |

�@ |

�@ |

| �V |

5 |

�N |

(1993) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�_�ЁE�n���ٕ~�n�����c����������� |

�@ |

�@ |

| �V |

6 |

�N |

(1994) |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�S���A���ł̂ڂ�� |

�@ |

�@ |

| �V |

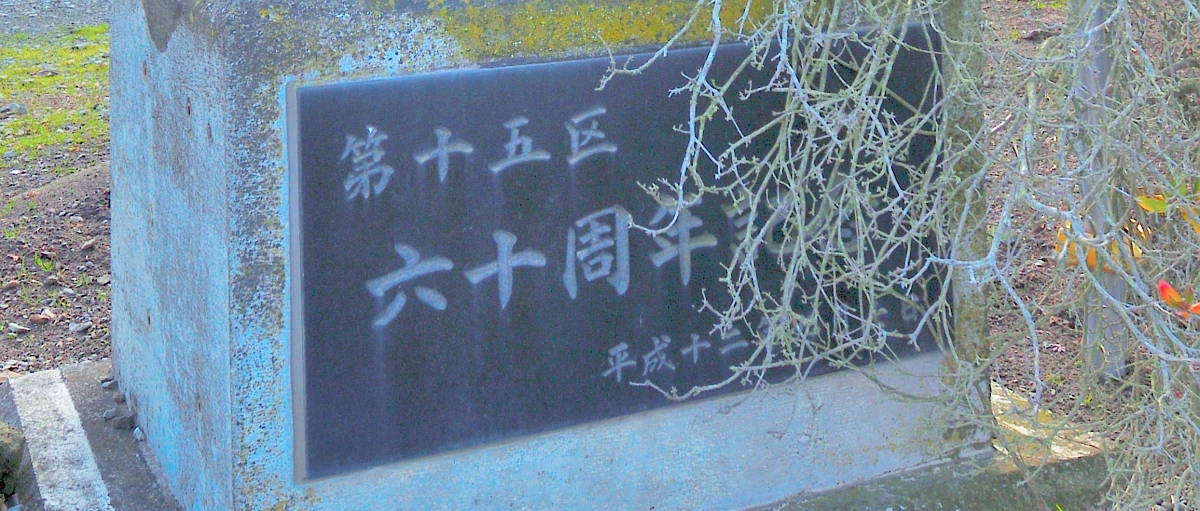

12 |

�N |

(2000) |

9 |

�� |

7 |

�� |

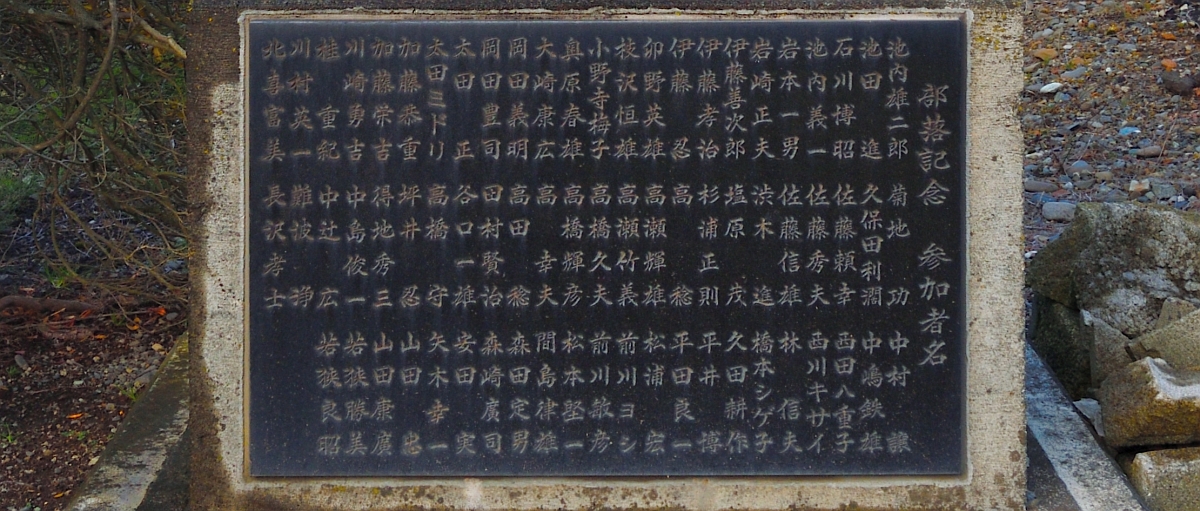

��\�܋�U�O���N�L�O�Ƃ��āA�Ѝ��W�̑�����[ |

�@ |

�@ |

| �V |

�V |

�V |

�V |

12 |

�� |

�@ |

�@ |

�w��������\�܋�@�n���Z�\���N�L�O�����j�x���s |

�@ |

�@ |

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |