| 和暦 |

西暦 |

月 |

日 |

事項 |

一般史 |

情報源 |

| 嘉永 |

6 |

年 |

(1853) |

7 |

月 |

8 |

日 |

ペリー来航 |

|

|

| 安政 |

4 |

年 |

(1857) |

|

|

|

|

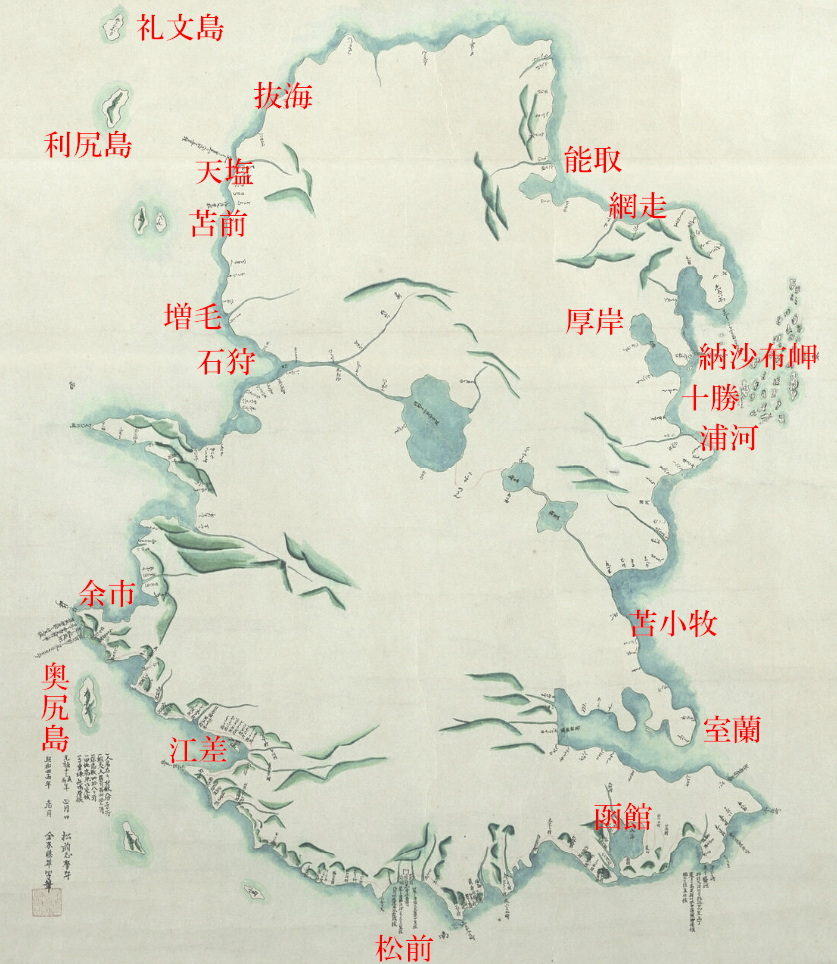

松浦武四郎が、長都沼・馬追沼を渡り、対岸ポロナイに上陸 |

|

|

| 慶応 |

4 |

年 |

(1868) |

|

|

|

|

戊辰戦争 |

|

|

| 明治 |

元 |

年 |

〃 |

|

|

|

|

明治天皇即位 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

箱館戦争終結 |

|

|

| 〃 |

2 |

年 |

(1869) |

|

|

|

|

北海道開拓使設置、北海道開拓が本格化 |

|

|

| 〃 |

4 |

年 |

(1871) |

|

|

|

|

北海道神社改正(北海道内での神社行政の開始) |

|

|

| 〃 |

8 |

年 |

(1875) |

|

|

|

|

千歳の稲荷神社(主祭神豊受姫大神)が郷社に列格 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

20 |

年 |

(1887) |

|

|

|

|

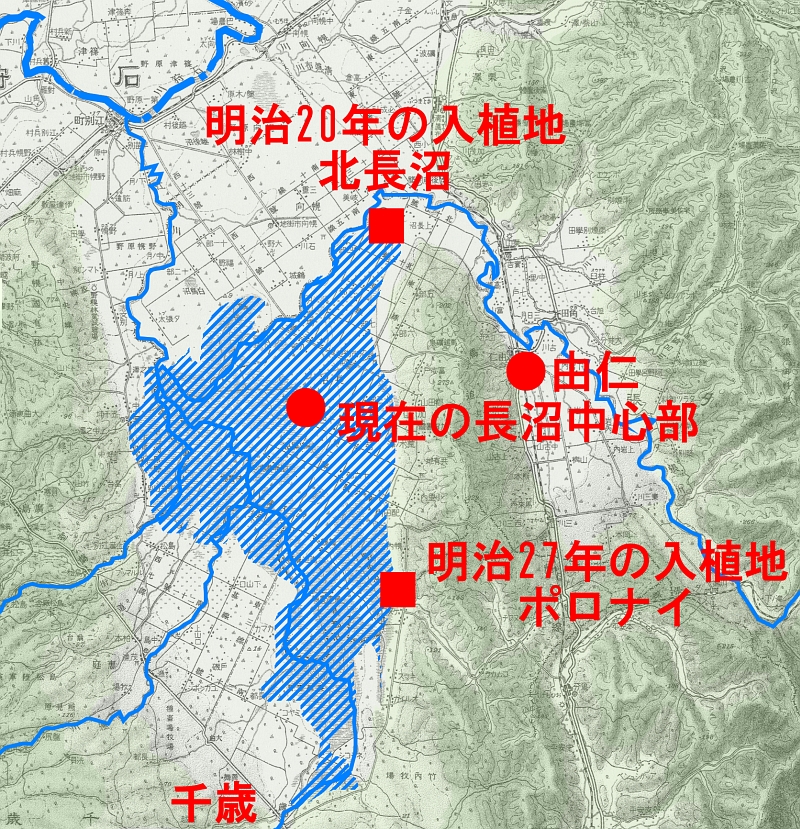

長沼開基(北長沼) |

|

|

| 〃 |

22 |

年 |

(1889) |

|

|

|

|

千歳村から三川・由仁への道路(千歳道路)が開削 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

25 |

年 |

(1892) |

|

|

|

|

夕張郡由仁村の外村として「長沼村」設立 |

|

|

| 〃 |

27 |

年 |

(1894) |

7 |

月 |

25 |

日 |

日清戦争勃発 |

|

|

| 〃 |

27 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

千歳村からポロナイへの最初の入植者15名。千歳村番外地と定める。 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

ポロナイ入植者が小祠を営む(幌内神社の濫觴)

|

|

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

ポロナイ入植者が神社建立を計画 |

|

『幌内九十年史』

(旧)『長沼村史』

『北海道神社庁誌』 |

| 〃 |

28 |

年 |

(1895) |

|

|

|

|

ポロナイ入植者たちが、この年を「ポロナイ開基元年」とすることを決める |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

長沼村に戸長役場を設置 |

|

|

| |

29 |

年 |

(1896) |

2 |

月 |

|

|

入植者が神社建立のため永続資金を募る |

|

『長沼町九十年史』

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

入植者たちにより小祠建立、「八幡神社」と号す(無願神社)(※異説あり) |

|

『幌内神社百年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

2 |

日 |

誉田別命を奉斎し、「八幡神社」と号す(※異説あり) |

|

現地由緒書

(新)『長沼村史』

『長沼町の歴史 上巻』

『北海道神社庁誌』 |

| 〃 |

30 |

年 |

(1897) |

|

|

|

|

誉田別命を奉斎、「幌内神社創設起源」とする(※異説あり) |

|

『幌内神社百年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

初代社掌として、千歳村稲荷(千歳神社)神主の溝口五左ェ門を招聘 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

32 |

〃 |

(1899) |

2 |

月 |

|

|

神社予定地として三町十八歩(約29,811㎡)を購入 |

|

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

33 |

年 |

(1900) |

|

|

|

|

向拝柱造の外祠宮を建立。現在は社殿内に本殿として安置。 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

35 |

年 |

(1902) |

2 |

月 |

15 |

日 |

拝殿を建立、上棟式を執行。建築位置は、現在の国道に面する付近。 |

|

『幌内九十年史』

『続幌内神社史』

『北海道神社庁誌』 |

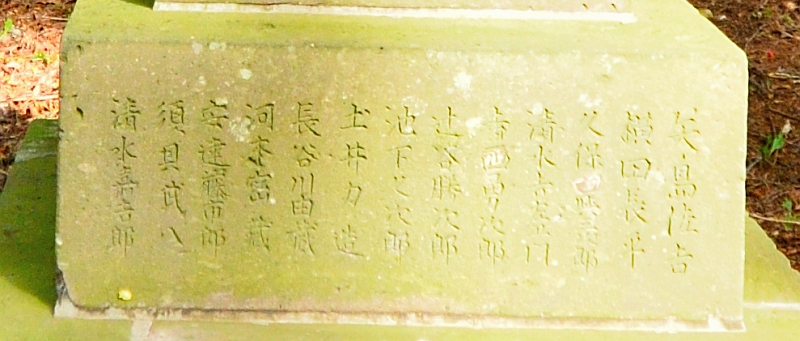

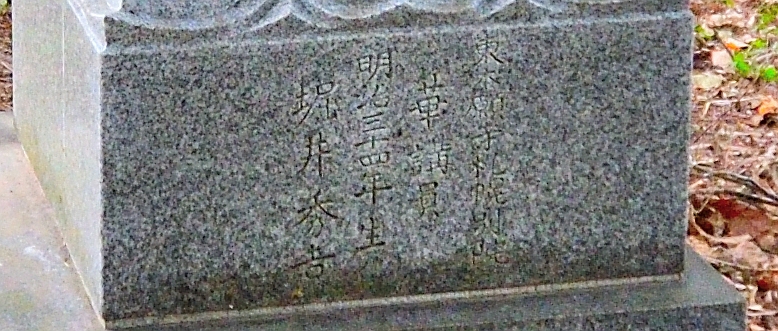

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

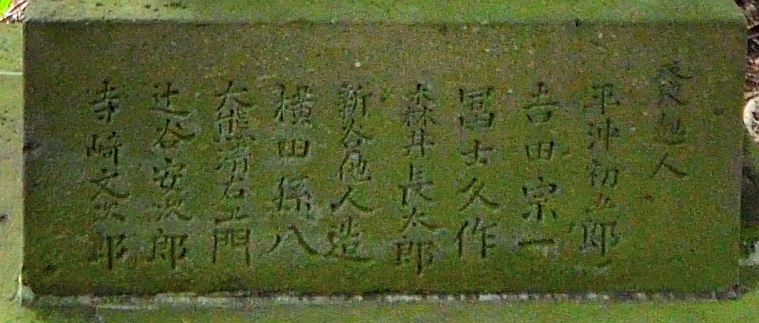

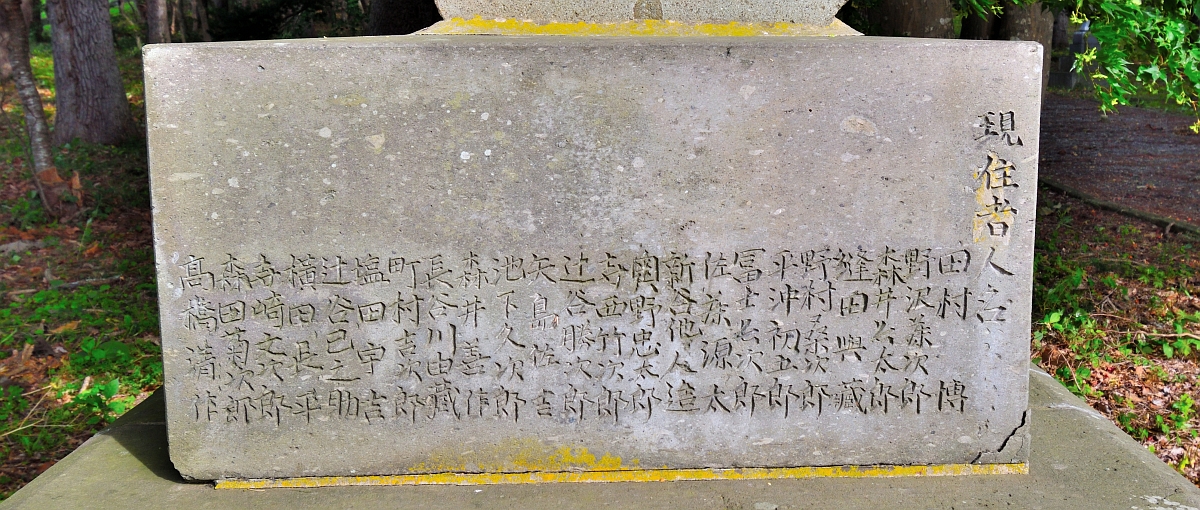

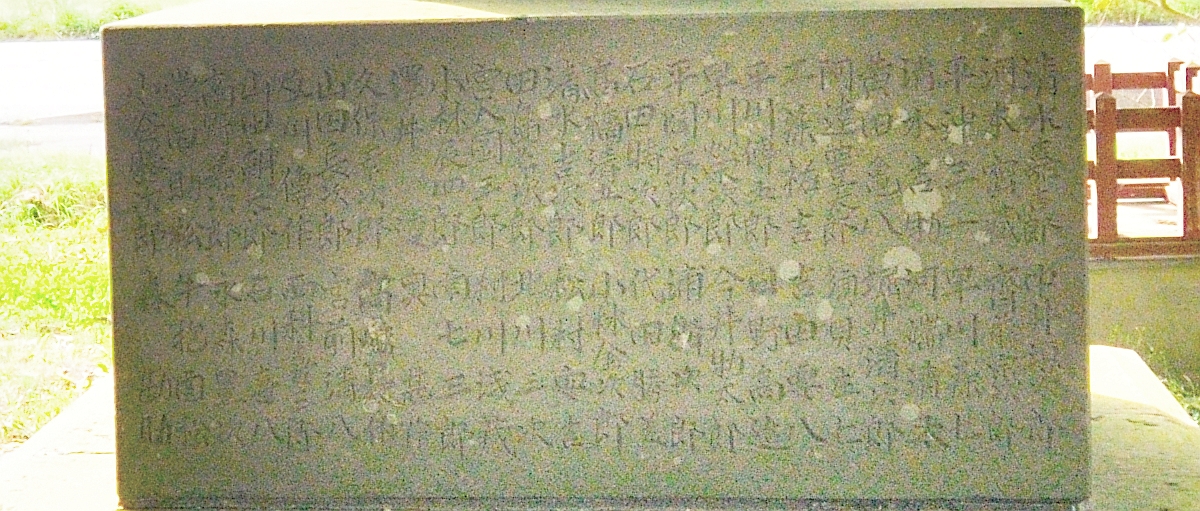

平沖又作が、土地一万坪(約33,322㎡)を寄進 |

|

『続幌内神社史』

現地石燈籠台石 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

37 |

年 |

(1904) |

|

|

|

|

日露戦争開戦 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

二〇三高地戦 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

38 |

年 |

(1905) |

頃 |

|

|

|

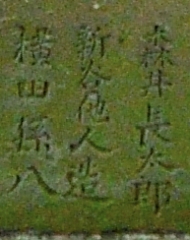

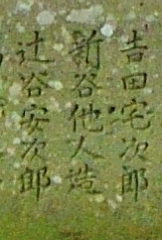

横田孫市らが八幡神社鳥居の社額を奉納(現在は拝殿内に保存) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

5 |

日 |

日露戦争終結 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

43 |

年 |

(1910) |

|

|

|

|

奥の院(本殿)を建立、祠宮を納める。(この奥の院は、のちに現在地へ移設。) |

|

『続幌内神社史』

『北海道神社庁誌』

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

豊受姫命、大宜津姫命を合祀(※異説あり) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

神社用地を買い増しすると共に、神社改築資金を募る |

|

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

1 |

日 |

神社の創立出願 |

|

(旧)『長沼村史』

(新)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

豊受姫命を合祀(※異説あり) |

|

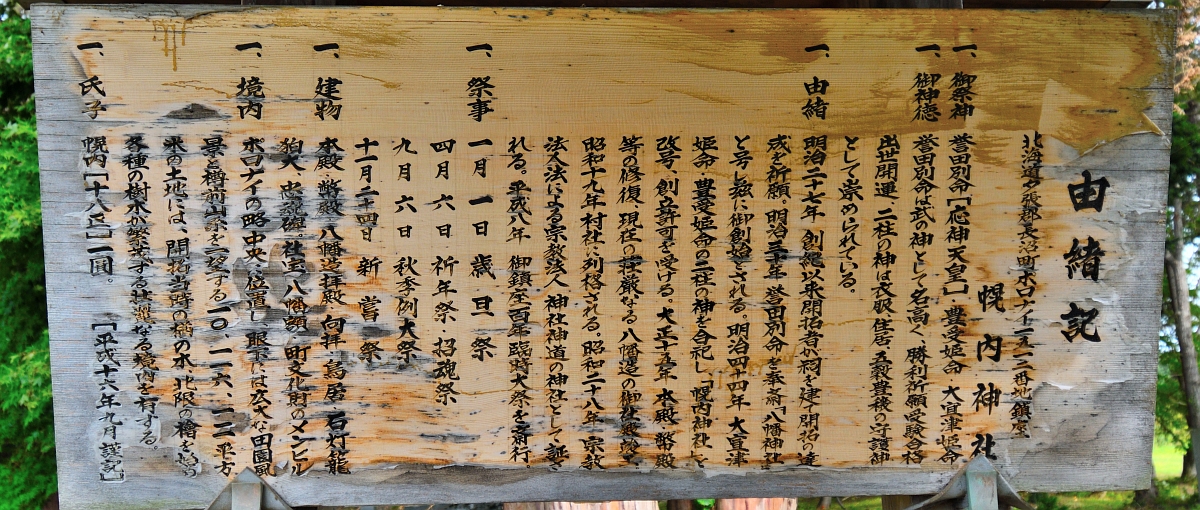

現地由緒書

『北海道神社庁誌』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

幌内神社に改称。(※異説あり) |

|

現地由緒書

『北海道神社庁誌』 |

| 〃 |

44 |

年 |

(1911) |

5 |

月 |

18 |

日 |

創立許可を得る。(※異説あり) |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

幌内神社に改称。(※異説あり) |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

無格社に列格。(※異説あり) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

大宜津姫命を合祀(※異説あり) |

|

現地由緒書 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

社殿改築に着手 |

|

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

六寸丸型の御神鏡を御霊代として奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

平沖又作が、土地三町一畝十八歩(約29,911㎡)を寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

|

|

鈴木牧場支配人の山口若松より、土地三町四畝十五歩(約30,198㎡)を購入 |

|

『続幌内神社史』

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

社殿落成 |

|

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

45 |

年 |

(1912) |

5 |

月 |

|

|

創立許可を得る。(※異説あり) |

|

『北海道神社庁誌』

(旧)『長沼村史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

無格社に列格。(※異説あり) |

|

『北海道神社庁誌』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

幌内神社に改称。(※異説あり) |

|

(旧)『長沼村史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

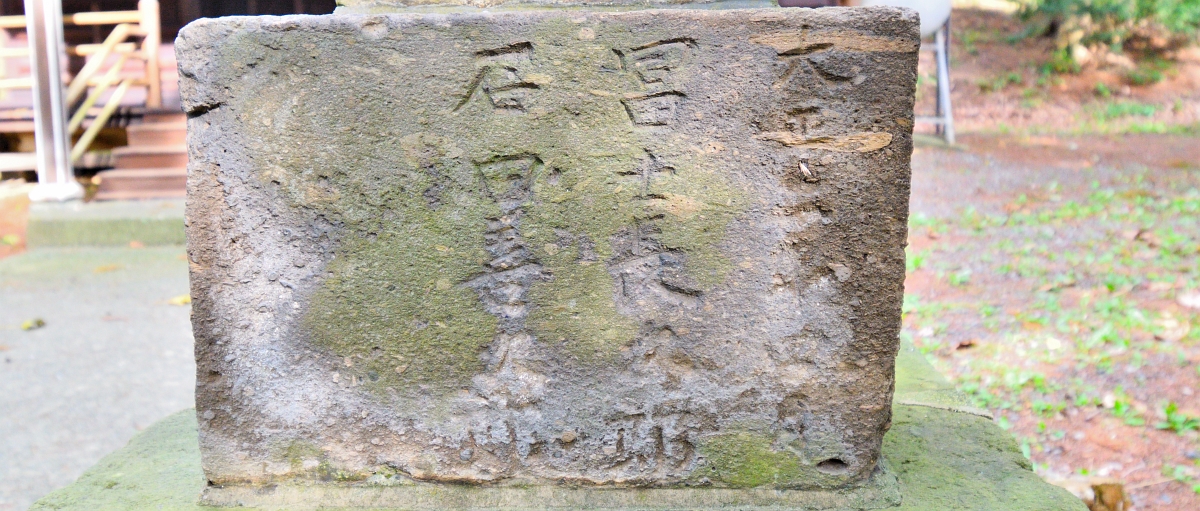

| 大正 |

2 |

年 |

(1913) |

|

|

|

|

拝殿(明治35年建立)を改築、5坪(約16.53㎡)。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

5 |

月 |

|

|

社殿の右に立石(メンヒル)を陳列保存。 |

|

『幌内九十年史』

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

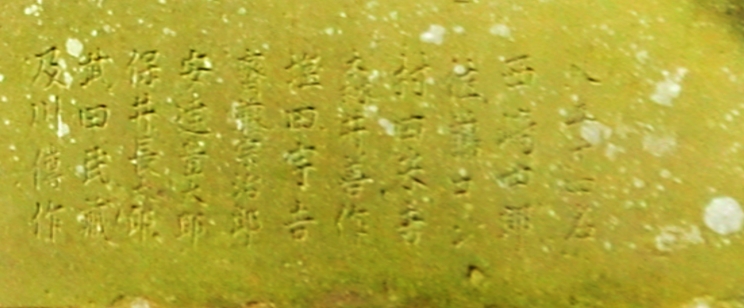

石燈籠一対(㉑㉒)奉納、現在社殿前に位置。 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』

現地石燈籠台石 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

石燈籠一対(⑰⑱)奉納、現在表参道中間に位置。 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』

現地石燈籠台石 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

3 |

年 |

(1914) |

|

|

|

|

第一次世界大戦勃発 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

7 |

年 |

(1918) |

11 |

月 |

11 |

日 |

第一次世界大戦終結 |

|

|

| 〃 |

8 |

年 |

(1919) |

9 |

月 |

1 |

日 |

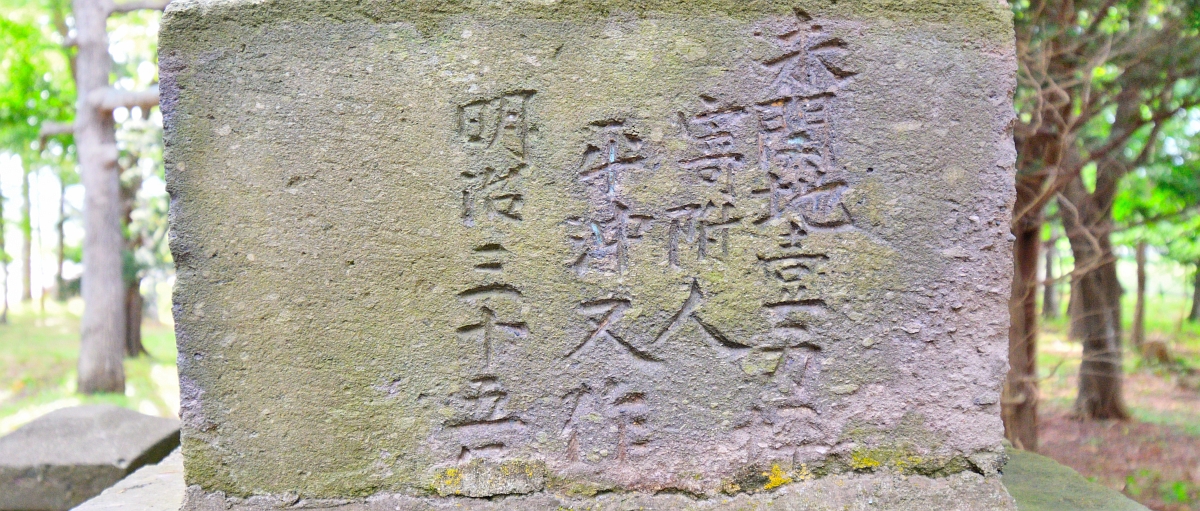

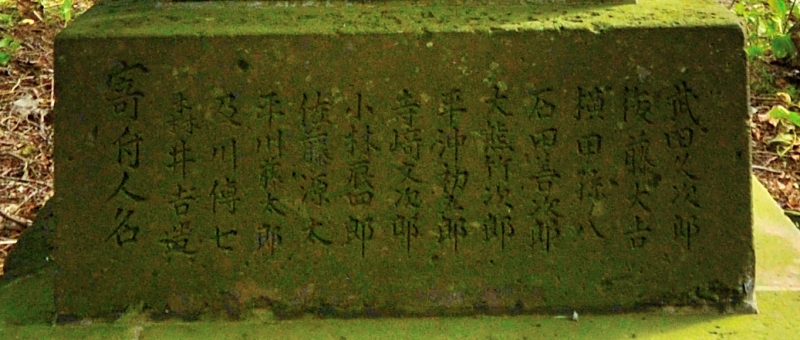

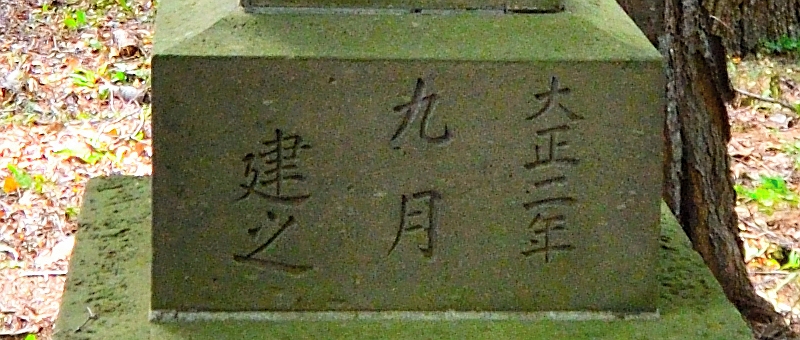

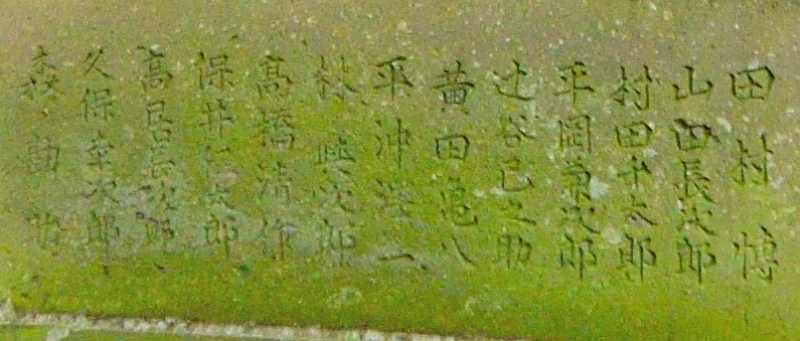

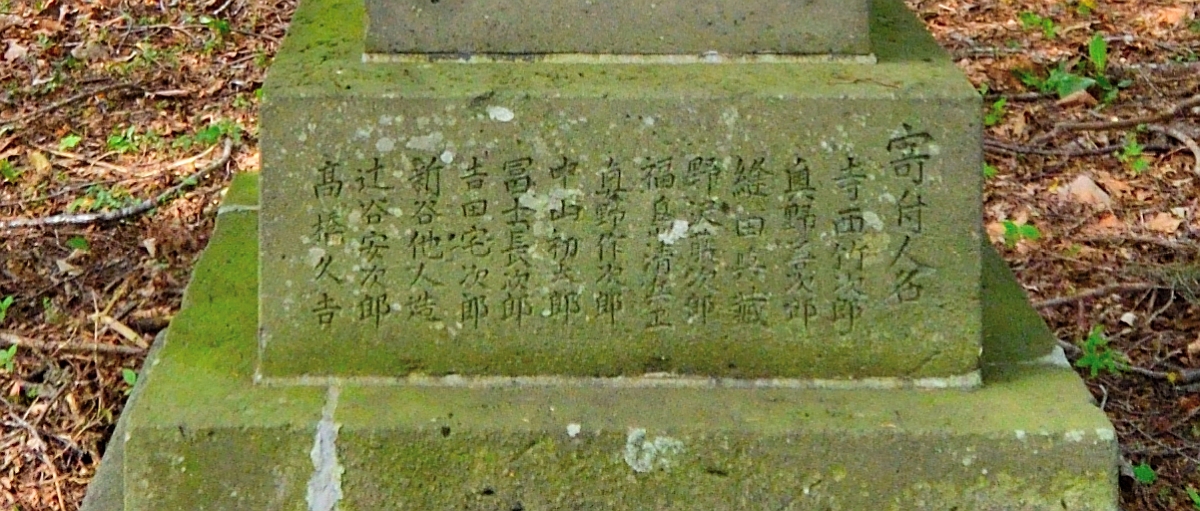

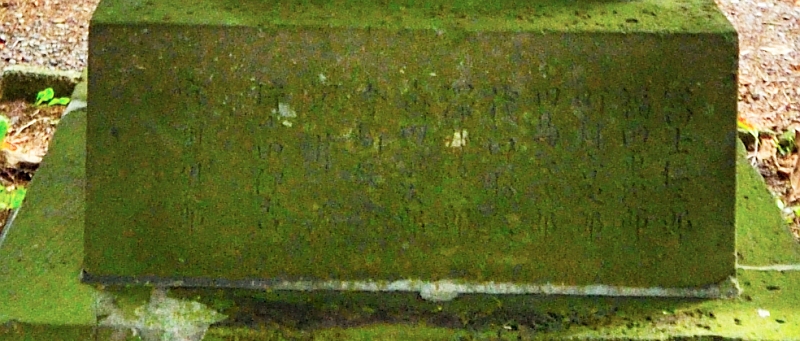

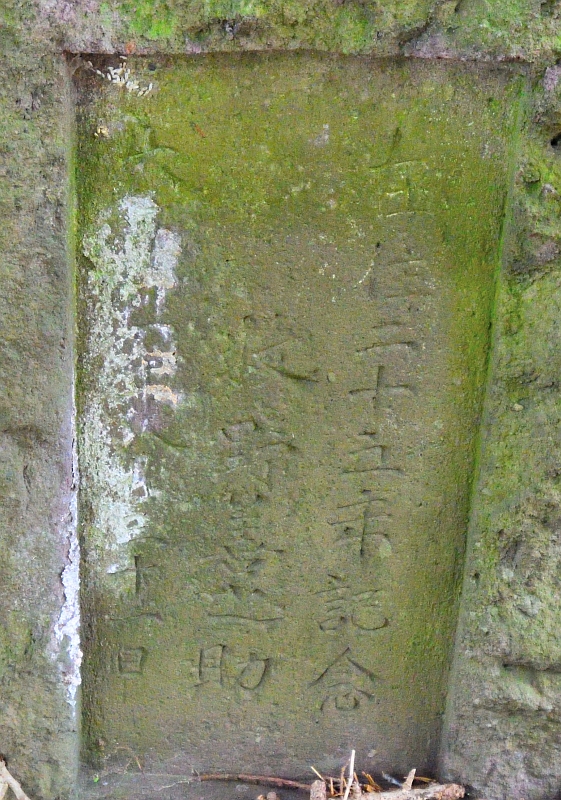

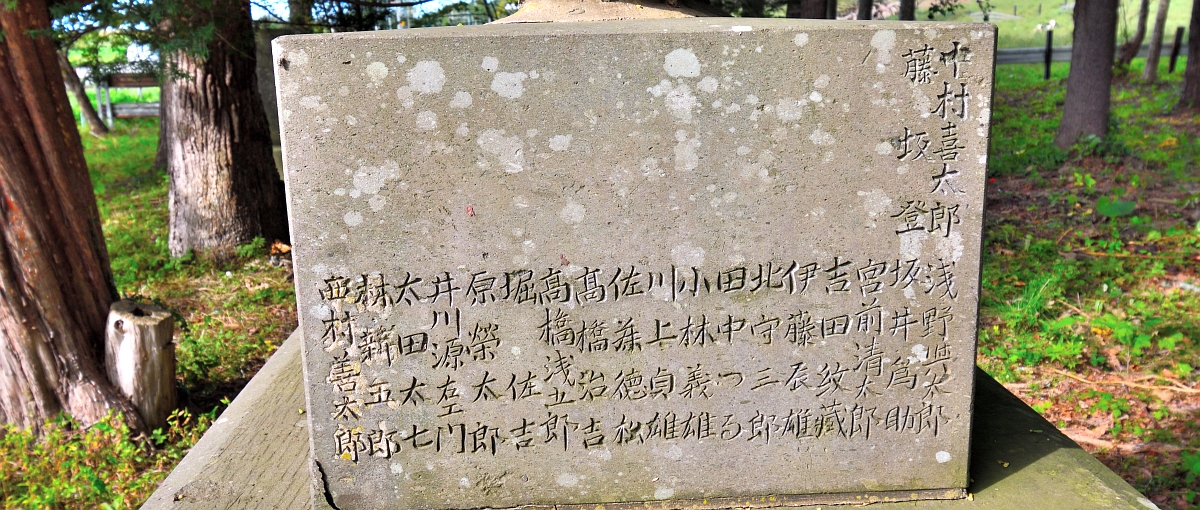

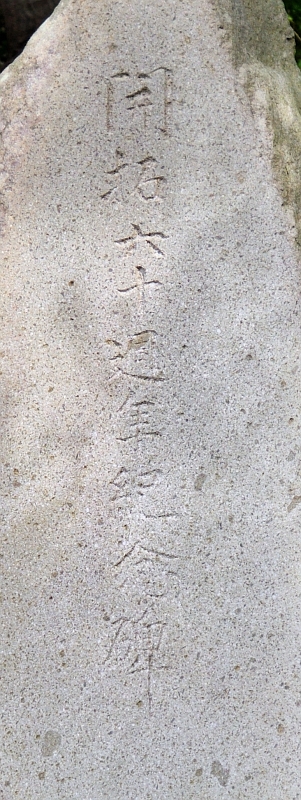

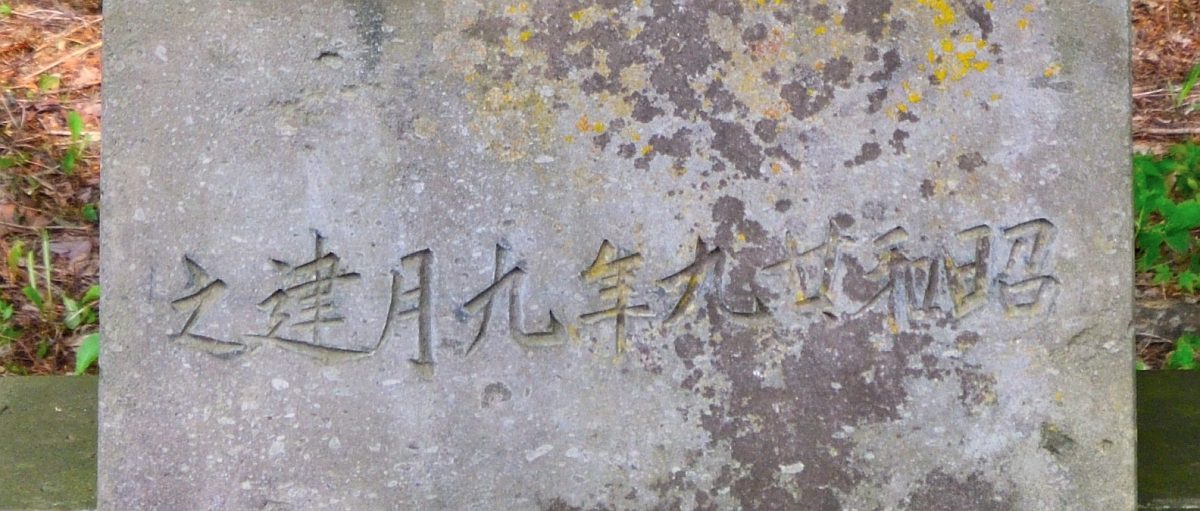

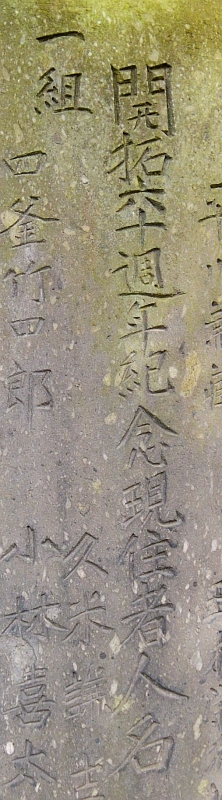

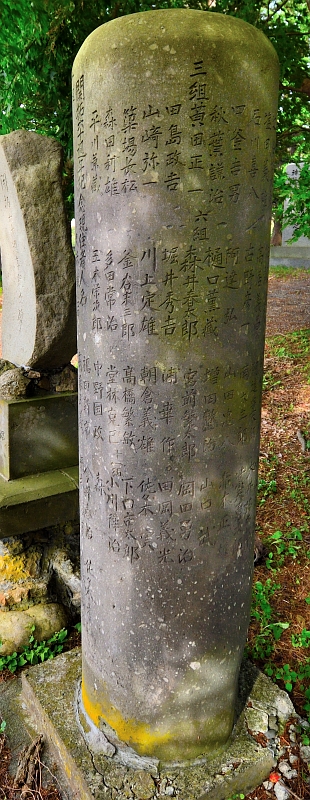

幌内開拓二十五記念碑を建立 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

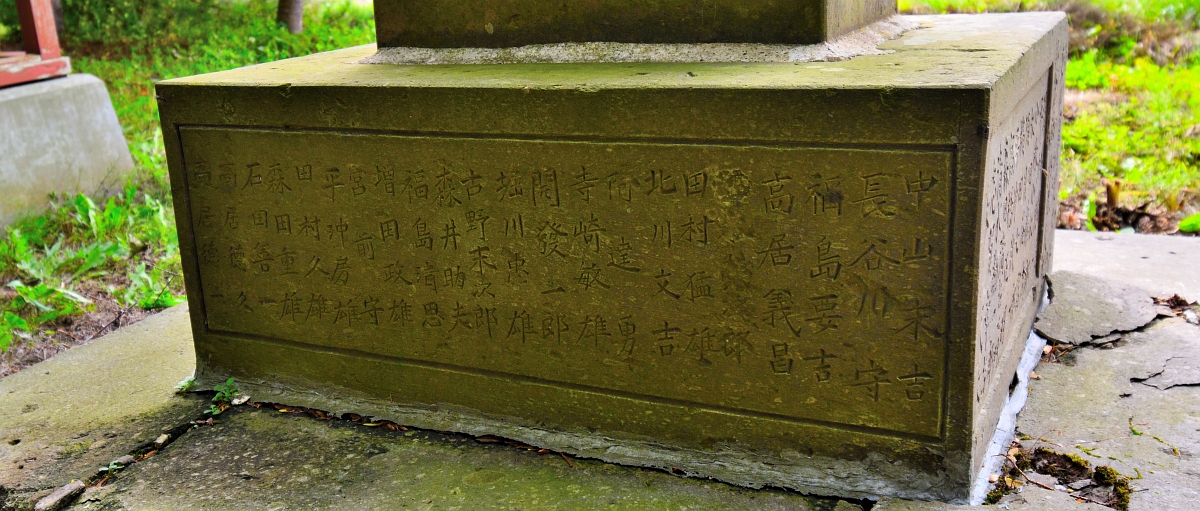

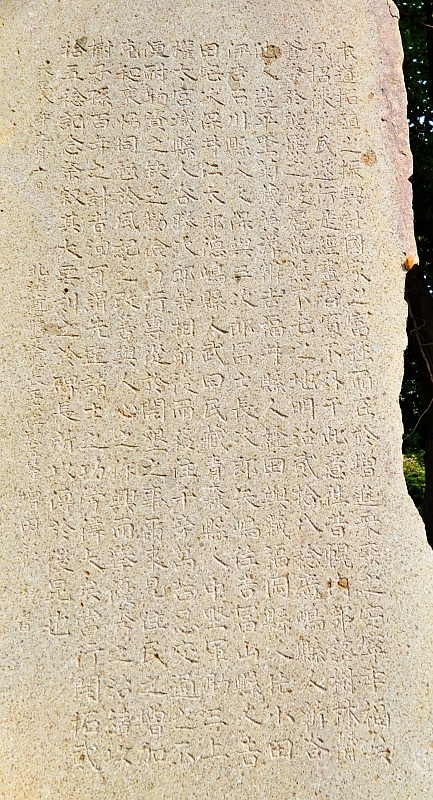

忠魂碑を建立 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』

現地忠魂碑碑文 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

10 |

年 |

(1921) |

|

|

|

|

境内地に隣接する土地五畝歩(約496㎡)が山城与三吉から寄進される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

11 |

年 |

(1922) |

8 |

月 |

31 |

日 |

手水鉢一基(㉓)を奉納(長沼在住二十五年記念) 。現在社殿前に位置。 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』

現地手水鉢 |

| 〃 |

12 |

年 |

(1923) |

4 |

月 |

|

|

手水鉢一基(⑯)を奉納(81歳長寿記念)。現在参道中央に位置。 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

14 |

年 |

(1925) |

10 |

月 |

5 |

日 |

神社敷地寄附の功労者として、平沖又作が北海道神宮から表彰を受ける |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

15 |

年 |

(1926) |

4 |

月 |

7 |

日 |

神殿・幣殿・拝殿改築(現存社殿)の上棟式を斎行 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

幌内神社の神職担当が千歳神社から長沼神社に移管 |

|

『続幌内神社史』 |

| 昭和 |

2 |

年 |

(1927) |

5 |

月 |

|

|

表参道社殿前の階段を改修、コンクリート製となる |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

6 |

年 |

(1931) |

|

|

|

|

満州事変 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

11 |

年 |

(1936) |

2 |

月 |

26 |

日 |

二・二六事件 |

|

|

| 〃 |

12 |

年 |

(1937) |

4 |

月 |

|

|

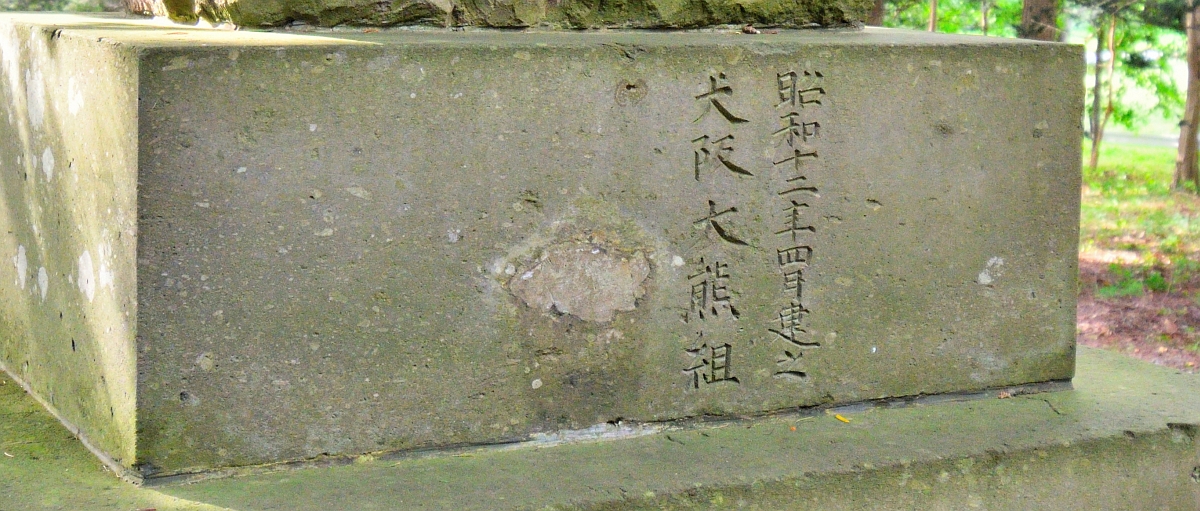

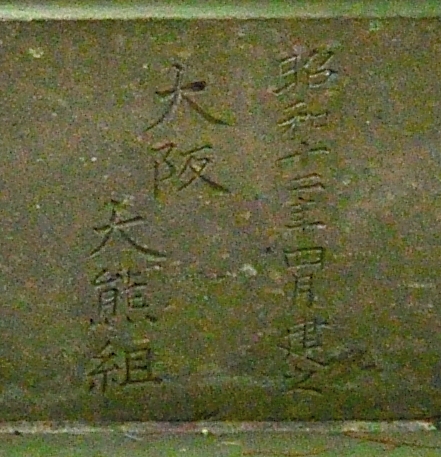

狛犬一対(⑲⑳)を奉納。参道石段下に位置。 |

|

『続幌内神社史』

『幌内九十年史』

現地狛犬台座 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

7 |

日 |

支那事変勃発 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

14 |

年 |

(1939) |

9 |

月 |

1 |

日 |

第二次世界大戦勃発(ドイツがポーランドへ侵攻) |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

16 |

年 |

(1941) |

|

|

|

|

御神鏡(丸寸丸型・雲台付クローム鏡)奉納。支那事変からの無事帰還記念として。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

7 |

日 |

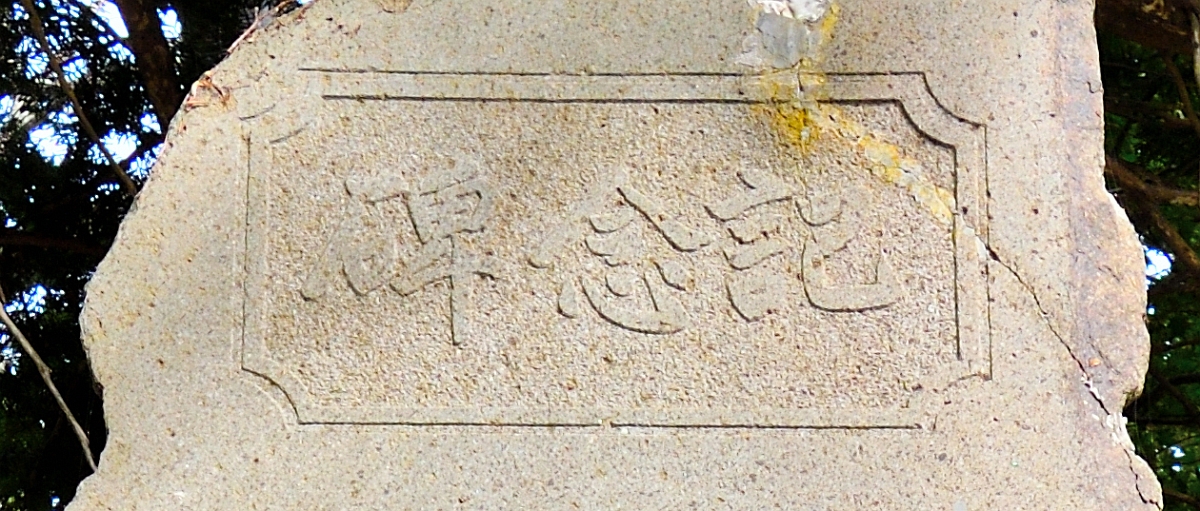

社号標建立。満州事変出征記念として。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

8 |

日 |

日米開戦(真珠湾攻撃) |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

18 |

年 |

(1943) |

7 |

月 |

1 |

日 |

大鳥居の両側に由緒記・制札を建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

19 |

年 |

(1944) |

|

|

|

|

狩衣・白衣・御稚児着5着を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

20 |

日 |

村社に列格 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

10 |

月 |

|

|

神饌幣帛料供進神社に指定 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

秋祭りを村社昇格奉告祭として執行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

20 |

年 |

(1945) |

5 |

月 |

|

|

ドイツ降伏 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

15 |

日 |

日本降伏 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

GHQの神道指令(国家神道・社格の廃止など) |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

奉納されていた創作額(古銭で鳥居を象ったもの)が盗難 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

21 |

年 |

(1946) |

|

|

|

|

神社本庁設立 |

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

宗教法人法に拠る宗教法人となる(※) |

|

『長沼町の歴史 上巻』

『北海道神社庁誌』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

24 |

年 |

(1949) |

|

|

|

|

大鳥居(石造・明神型)建立(現存せず) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

社殿柾葺屋根の葺き替え |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

26 |

年 |

(1951) |

|

|

|

|

自作農創出特別措置法により、社有地のおよそ3分の2を供出、境内敷地が10,763㎡となる |

|

『北海道神社庁誌』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

27 |

年 |

(1952) |

3 |

月 |

4 |

日 |

十勝沖地震。大鳥居に亀裂 |

|

|

| 〃 |

28 |

年 |

(1953) |

3 |

月 |

|

|

宗教法人法に基づく宗教法人と認証、登記を実施。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

神社本庁に所属 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

29 |

年 |

(1954) |

9 |

月 |

|

|

幌内開基60周年記念碑(⑧⑨)を建立 |

|

『続幌内神社史』

現地石碑碑文 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

神殿の幕・祝詞屋の幕を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

33 |

年 |

(1958) |

|

|

|

|

社殿柾葺きをトタン張りに葺き替え |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

37 |

年 |

(1962) |

|

|

|

|

本染め幟(祭典用、大小各2旒)を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

38 |

年 |

(1963) |

|

|

|

|

札幌神社を北海道神宮へ昇格させるための協力委員に任命、協賛金を支出 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

39 |

年 |

(1964) |

|

|

|

|

開基70周年記念碑建立のため、台石を馬追山から搬出 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

幌内開基70周年記念碑(⑤)を建立 |

北海道冷害 |

『続幌内神社史』

現地石碑碑文 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

祭典用幟旗旗竿固定用の鉄製アングルを設置 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

42 |

年 |

(1967) |

|

|

|

|

神苑大石を奉納(田島家・移住記念) |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

45 |

年 |

(1970) |

|

|

|

|

隣接する長濱牧場の湧水を分水し、拝殿前の手水所と地区会館へ水道管を敷設 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

46 |

年 |

(1971) |

4 |

月 |

|

|

幌内長楽会により境内にライラック、八重桜、ナナカマドを植樹 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

47 |

年 |

(1972) |

|

|

|

|

拝殿向拝所の鈴及び鈴の緒が奉納される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

48 |

年 |

(1973) |

|

|

|

|

拝殿用の座布団40枚が寄進される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

49 |

年 |

(1974) |

|

|

|

|

板張り床の拝殿用に、畳24枚が寄進される。これにより暖かくなったという |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

|

|

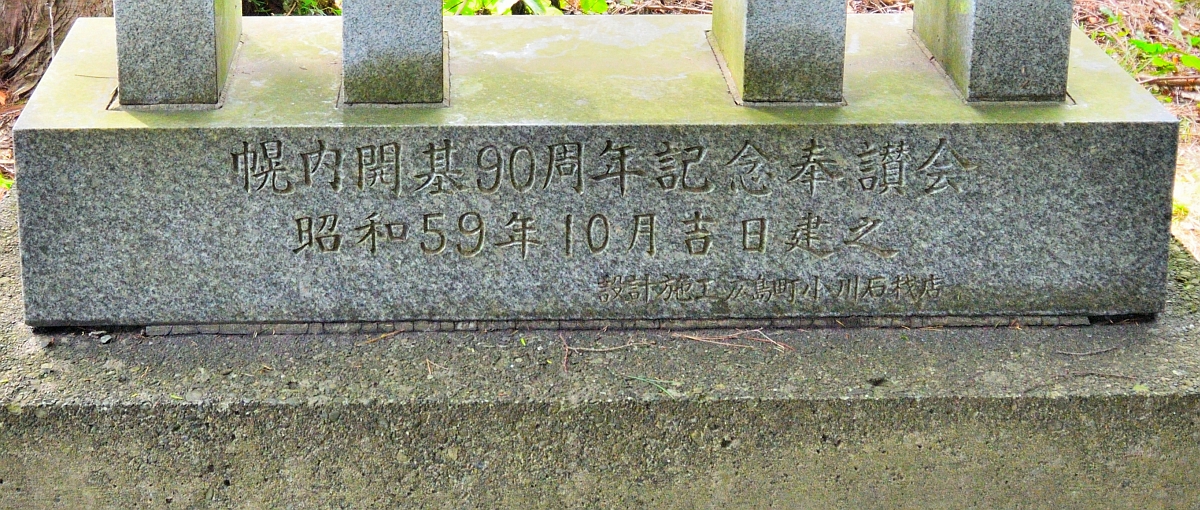

幌内開基80周年(⑩)の石碑を建立 |

|

『続幌内神社史』

現地石碑碑文 |

| 〃 |

51 |

年 |

(1976) |

1 |

月 |

|

|

元旦祭用の神饌御神酒一斗(18リットル)を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

20 |

日 |

社殿大改修に先立ち、遷座祭を奉斎し、御霊代を長沼神社へ遷座 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

|

|

社殿(祀宮・拝殿)の改修・境内整備(御神紋入天幕・外幕・内幕、電話線整備、参道砂利敷き等)完了。現在の社殿。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

2 |

日 |

社殿落成奉告祭 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

日 |

正遷座祭を斎行し、御霊代を戻す |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

祀宮の前飾り猫足六角型吊燈籠一対奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

52 |

年 |

(1977) |

|

|

|

|

吊燈籠(銅製・春日型)が奉納される(金婚式記念) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

御神紋入社名旗が奉納される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

拝殿暖房用の煙突が寄進される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

吊燈籠と社名旗の奉納者それぞれに感謝状 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

53 |

年 |

(1978) |

|

|

|

|

社殿内調度品として金幣が奉納される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

金幣の奉納者に感謝状 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

社殿に照明用電気工事を実施 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

54 |

年 |

(1979) |

|

|

|

|

拝殿内に錦旗(日月旗・錦地五色瑞雲柄織・両面仕立・金玉・千段巻竿・枠台・黒塗・本金鍍金錺金具付)が奉納される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

錦旗の奉納社に感謝状 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

55 |

年 |

(1980) |

|

|

|

|

祭典用の大幟旗(本染大幟旗)を一対(二流)作成 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

56 |

年 |

(1981) |

|

|

|

|

祭典用の大幟旗一対及び固定用の台を作成 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

大幟旗の製作者に感謝状 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

57 |

年 |

(1982) |

|

|

|

|

昭和27年(1952)の十勝沖地震で損傷(亀裂)していた大鳥居の大修理工事を実施。損傷部を鉄板で囲む補強。 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

表参道の両側に縁石を敷設 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

24 |

日 |

隣地との境界確認を実施 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

鳥居修理の実施者に感謝状 |

|

|

| 〃 |

58 |

年 |

(1983) |

|

|

|

|

前年の境界確認に基づき、神社用地が隣地へ越境していた部分(149㎡)を、隣地所有者から神社へ寄附 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

重要書類保管用の耐火金庫1基が寄贈される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

土地の寄附者や物品の寄贈者にそれぞれ感謝状 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

59 |

年 |

(1984) |

|

|

|

|

由緒記・制札を補修 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

本堂向拝所の柱及び燈籠一対の修繕 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

60 |

年 |

(1985) |

|

|

|

|

大鳥居の社名額の大修理 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

幟旗旗竿の固定台および忠魂碑玉垣の鉄部を塗装 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

63 |

年 |

(1988) |

6 |

月 |

|

|

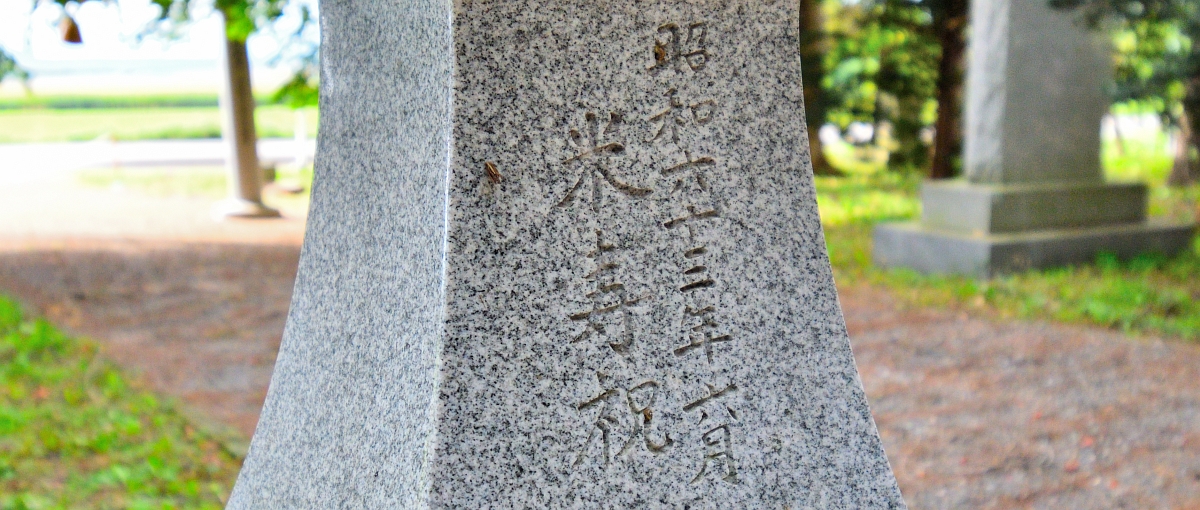

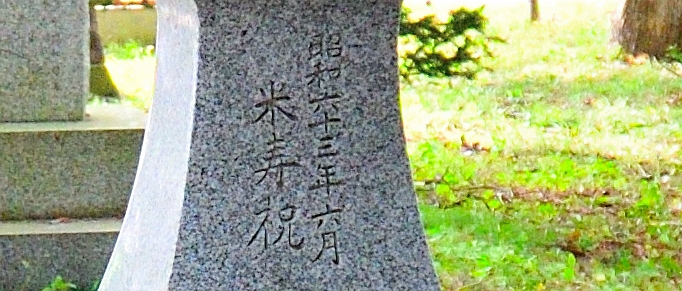

石燈籠一対(⑭⑮)が奉納される(米寿記念) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

創作額(硬貨で作った明神鳥居)を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 平成 |

元 |

年 |

(1989) |

|

|

|

|

拝殿向拝所の本坪鈴を新調 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

2 |

年 |

(1990) |

|

|

|

|

注連縄2連を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

3 |

年 |

(1991) |

|

|

|

|

神社社屋に損害保険をかける |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

6 |

年 |

(1994) |

|

|

|

|

座敷用の箒2本が寄進される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

4 |

日 |

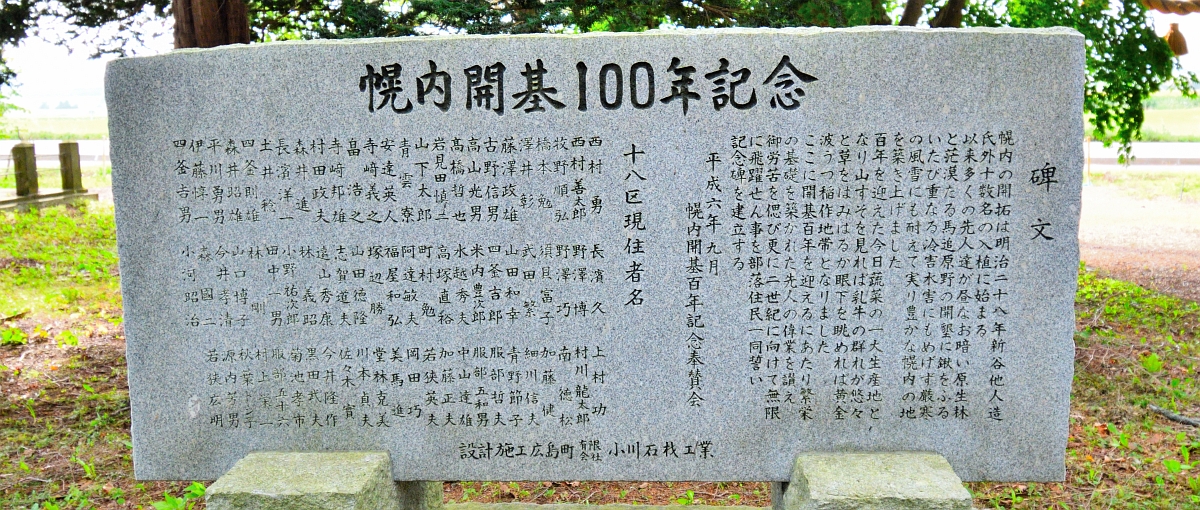

幌内開基100周年記念碑(⑬)を建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

8 |

年 |

(1996) |

|

|

|

|

祠宮(本殿)前に座礼用三段物案(神饌を供える卓)を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

祠宮(本殿)前内陣に雪洞朱塗菊座台付置燈籠一対を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

祠宮(本殿)用紫本染御神紋・社紋入白抜天竺木綿織神前内幕幕房付1張を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

社殿前庭両側に五色吹流し2播奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

祠宮(本殿)の屋根の千木を交換 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

創建100年記念碑(⑫)を建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

8 |

日 |

御鎮座百年臨時大祭を奉斎 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

10 |

年 |

(1998) |

|

|

|

|

祭事用大幟旗の旗竿一対・竿固定台付を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

昭和57年実施の大鳥居の補強部に亀裂を発見し、再補強 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

11 |

年 |

(1999) |

1 |

月 |

20 |

日 |

宗教法人幌内神社規則を再策定 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

大鳥居の大注連縄(前垂鼓胴大根型麻色・合成繊維製)1連を寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

篝火台(足付鉄製黒色耐火塗料使用火袋二尺五寸)1台製作 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

物置(イナバ金属製MBX30)1棟・基礎工事 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

拝殿内の水道工事(流し周り整備)・浸透枡・壁鏡1面 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

拝殿内暖房用灯油ストーブ・灯油タンク整備 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

桜苗木を補植 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

参道の照明設置用ポール12本を製作 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

12 |

年 |

(2000) |

|

|

|

|

創作額(昭和63年奉納)の腐食のため改修 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

社屋周辺の防腐剤塗装、拝殿外灯工事 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

13 |

年 |

(2001) |

|

|

|

|

由緒記・制札2棟の屋根トタンの葺替 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

拝殿床下基礎地束・石段欄干の補修・防腐剤塗装 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

本殿正面虹梁(化粧梁)に朱漆塗装 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

拝殿内装工事(壁代・朽木摺布筋片面仕様茶摺テトロンタフタ袷仕立)、障屏具 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

大鳥居の社額の補修 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

境内樹木の損傷部の治療 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

何者かに本殿の扉を破損される |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

防犯灯の整備 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

殿内調度品の新調(緋毛氈・門帳・御簾) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

14 |

年 |

(2002) |

|

|

|

|

神社沿革および歴代神官・役員芳名を扁額とする |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

祠宮(本殿)の大床の破損修復・内装白布張替え工事を行う |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

大鳥居前と忠魂碑前に防犯用の鎖を設置。ほか防犯灯改装など防犯工事を施す |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

15 |

年 |

(2003) |

|

|

|

|

おみくじ用の箱・絵馬掛け台を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

2 |

月 |

|

|

神社規則を一部改定 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

|

|

創建以来の神器・石碑を撮影したパネルを奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

裏参道の本殿南側に砂利敷駐車場を整備(ダンプ10台分の砂利など資材は寄進による) |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

|

|

座布団10枚・座布団カバー40枚を新調 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

雅楽演奏用のミニコンポ・CDを購入、設置用の棚を製作奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

暖房のためサーキュレーター2台を購入 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

祠宮(本殿)前の六角吊り燈籠一対を幣殿へ移設 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

初詣用にコンクリート階段に敷く絨毯マットを寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

16 |

年 |

(2004) |

1 |

月 |

1 |

日 |

祭礼用斎衣(三紋社紋・衿社名入り交織白地有紋紐付小忌衣)6着寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

衣装収納具を製作 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

|

|

前面道路(国道337号)拡幅のため、境内地497.88㎡の売却と、当該部の立木・工作物の補償について、国(札幌開発建設部)と契約締結 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

3 |

日 |

道路用地内の立木・工作物の伐採・移転工事のため御霊移しの儀を執行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

5 |

日 |

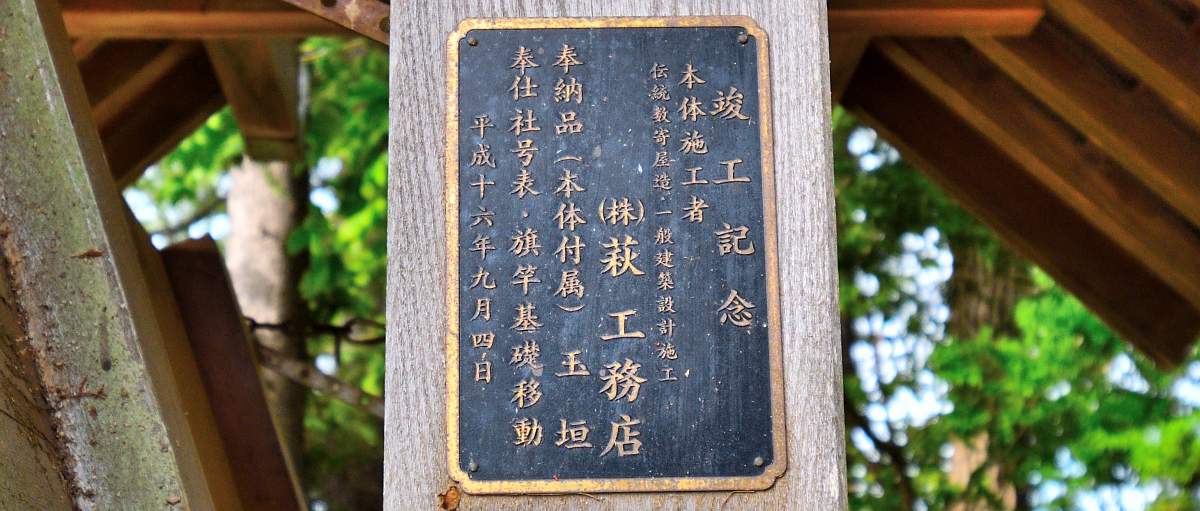

旗竿基礎工事・社号標移設工事 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

日 |

立木伐採工事 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

3 |

日 |

旗竿移設、由緒記・制札の新築建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

日 |

秋の大祭・幌内開基110年奉告祭、境内工作物の清め・入魂奉告祭を執行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

日 |

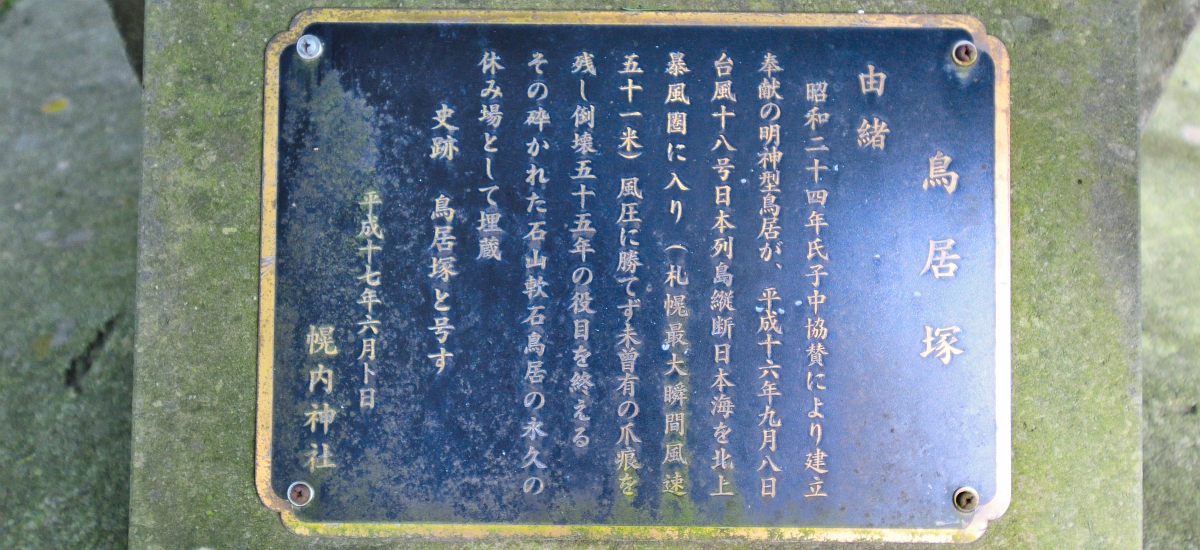

台風18号により大鳥居倒壊、境内立木折損 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

18 |

日 |

神社役員会を開催し鳥居再建を検討 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

10 |

月 |

2 |

日 |

台風に因る倒木を撤去、神社総代会で鳥居再建案を決議 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

23 |

日 |

新嘗祭 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

24 |

日 |

新嘗祭奉斎をテレビ局(札幌テレビ放送(STV))が取材。翌年5月に放送 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

作業手袋1ダースを寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

倒壊した大鳥居の社額を本殿向拝所正面に移設 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

長沼町十八区(幌内地区)総会で鳥居再建の支援を要請、150万円の資金援助を得る |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

17 |

年 |

(2005) |

1 |

月 |

1 |

日 |

元旦祭 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

公有地の測量・所有権移転手続 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

日 |

タオル地手拭い15枚を寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

5 |

月 |

|

日 |

桜・松・オンコの苗木を寄進 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

25 |

日 |

新鳥居建立の地鎮祭執行、由緒記・制札に玉垣奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

28 |

日 |

倒壊した旧鳥居を「鳥居塚」とするため基礎工事を実施 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

月 |

4 |

日 |

新鳥居が到着、建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

16 |

日 |

新鳥居の貫・楔接合部にシリコンコーキングを施工 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

|

|

鳥居塚を建立 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

3 |

日 |

表参道の縁石補修資材の寄進・補修工事を実施 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

新鳥居に新調の注連縄を張る |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

17 |

日 |

新鳥居と鳥居塚の銘板を設置 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

24 |

日 |

新鳥居と鳥居塚の入魂式を執行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

10 |

月 |

|

|

前面道路拡幅部に歩道新設工事 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

|

|

本殿大何処に擬宝珠勾欄付玉垣を新設 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

18 |

年 |

(2006) |

3 |

月 |

|

|

『幌内神社史』編纂 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

拝殿扉の補修・鈴緒を設置 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

鈴緒(三色染麻三本撚六角桐枠)を奉納 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

|

|

セキュリティ装置・鍵を破壊され、賽銭箱を荒らされる |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

23 |

日 |

賽銭箱に神紋社紋の彫刻を実施 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

6 |

日 |

秋季例大祭を御創祀110年記念大祭として執行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

22 |

日 |

『新幌内神社史』刊行 |

|

『続幌内神社史』 |

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

|

|