| 和暦 |

干支 |

西暦 |

月 |

日 |

事項 |

情報源 |

| 約50万~25万年前 |

榛名山・赤城山の誕生 |

|

| 約225,000年前 |

古榛名山のカルデラ湖(古榛名湖)生成 |

|

| 約 42,000年前 |

古榛名山が大噴火、現榛名湖の誕生 |

|

| 約 35,000年前 |

日本列島での旧石器文化の確実な証拠 |

|

| 約 31,000年前 |

榛名湖の噴火、榛名富士・蛇ヶ岳の生成 |

|

| 約 20,000年前 |

榛名山の噴火、相馬山の生成 |

|

| 約 20,000年前 |

日本列島特有の旧石器文化の普及 |

|

| 約 16,000年前 |

縄文時代はじまる |

|

| |

細尾岩陰遺跡(縄文時代早期)

久森環状列石(縄文時代中期) |

|

| 約 10,000年前 |

榛名山の噴火、水沢山の生成 |

|

| |

|

|

| 神武帝元年 |

辛酉 |

紀元前660年 |

神武天皇即位年とする(皇紀元年) |

戦前皇国史観 |

| |

|

|

|

|

| 崇神天皇48年 |

辛未 |

紀元前611年 |

豊城入彦命(上毛野氏・下毛野氏の祖)が東国を治める |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

57 |

|

|

|

|

「漢委奴国王」印 |

『後漢書』「東夷伝」 |

| 景行天皇40年 |

庚戌 |

110 |

|

|

|

|

日本武尊が碓日の坂を経由して上野国を去る |

|

| 景行天皇55年 |

乙丑 |

125 |

2 |

月 |

|

|

彦狭島王が東山道15国の都督として下向するも、道中病死し上野国に埋葬 |

『日本書紀』 |

| 景行天皇56年 |

丙寅 |

126 |

|

|

|

|

御諸別王(豊城入彦命の3世孫)が東国を治める |

『日本書紀』 |

| 応神天皇15年 |

甲辰 |

284 |

|

|

|

|

荒田別・巫別(両者とも上毛野氏の祖)が百済に使者として派遣される |

『日本書紀』 |

| この頃 |

|

|

|

|

|

|

毛野国が上毛野国と下毛野国に分割となる |

|

| 仁徳天皇53年 |

乙丑 |

365 |

|

|

|

|

上毛野氏の一族、田道が新羅に派遣され、新羅軍を破る |

|

| 仁徳天皇55年 |

丁卯 |

367 |

|

|

|

|

田道が蝦夷と戦い敗死 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 紀元前3~5世紀頃 |

弥生時代はじまる |

|

| |

有笠山遺跡(弥生時代中期) |

|

| |

|

489 |

|

|

|

|

榛名山北部で大噴火、二ツ岳の生成 |

|

| |

丁亥 |

507 |

2 |

月 |

4 |

日 |

継体天皇即位 |

|

| |

|

525~550 |

榛名山北部・二ツ岳で大噴火、榛名山北部吾妻地方の文明が壊滅、毛野国衰退 |

|

| 宣化天皇03年 |

戊午 |

538 |

|

|

|

|

仏教伝来(552年説あり) |

|

| 用明天皇02年 |

丁未 |

587 |

|

|

|

|

仏教派の蘇我馬子が神道派の物部守屋を滅ぼす |

|

| 推古天皇09年 |

辛酉 |

601 |

|

|

|

|

新羅の間諜・迦摩多が上毛野国に配流 |

|

| 推古天皇35年 |

丁亥 |

627 |

|

|

|

|

信濃国から蠅の大群が襲来 |

|

| 舒明天皇09年 |

丁酉 |

637 |

|

|

|

|

上毛野君形名が蝦夷反乱を討伐 |

|

| 大化 |

元 |

年 |

乙巳 |

645 |

6 |

月 |

|

|

大化の改新 |

|

| 〃 |

2 |

年 |

丙午 |

646 |

|

|

|

|

榛名山大噴火 岡崎方面で大被害 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

この頃に吾妻郡設置か |

|

| 斉明天皇04年 |

戊午 |

658 |

|

|

|

|

有馬皇子の変に際し、守大石らが上毛野国に配流 |

|

| 天智天皇02年 |

癸亥 |

663 |

|

|

|

|

上毛野君稚子が新羅征伐の将に任じられる |

|

| 天武天皇元年 |

壬申 |

672 |

|

|

|

|

壬申の乱 |

|

| 天武天皇13年 |

甲申 |

684 |

|

|

|

|

上毛野君が朝臣の姓を賜る |

|

| 大宝 |

元 |

年 |

辛丑 |

701 |

3 |

月 |

21 |

日 |

「大宝律令」成立 |

|

| 〃 |

3 |

年 |

癸卯 |

703 |

3 |

月 |

17 |

日 |

上野国で疫病 |

『続日本紀』 |

| 和銅 |

3 |

年 |

庚戌 |

710 |

3 |

月 |

10 |

日 |

平城京遷都 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

辛亥 |

711 |

3 |

月 |

6 |

日 |

上野国に多胡郡を設置 |

多胡碑 |

| 〃 |

5 |

年 |

壬子 |

712 |

1 |

月 |

28 |

日 |

『古事記』成立 |

|

| 養老 |

4 |

年 |

庚申 |

720 |

5 |

月 |

21 |

日 |

『日本書紀』完成 |

|

| 天平年間 |

729 ~ 749 |

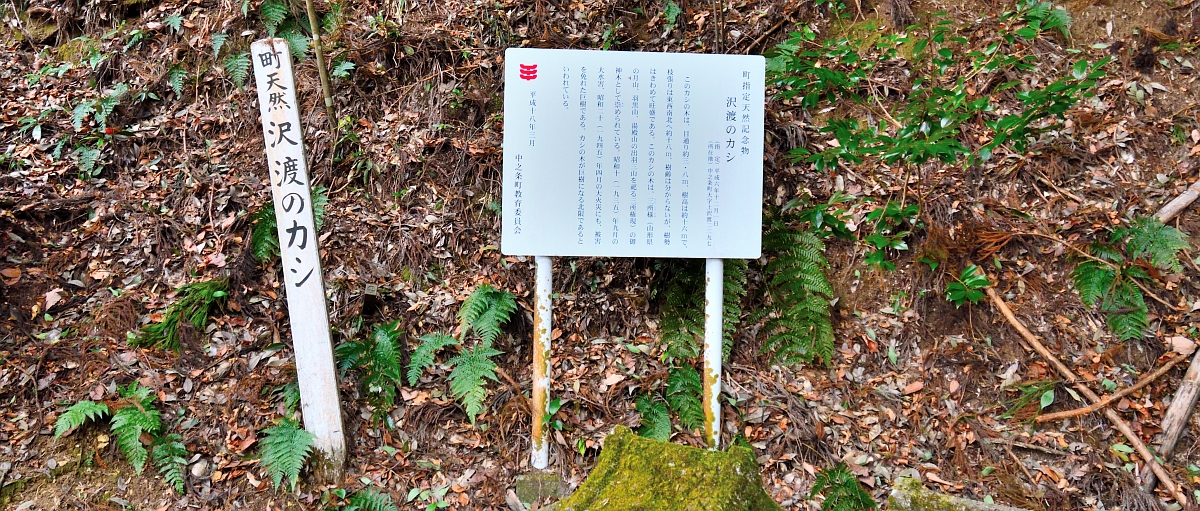

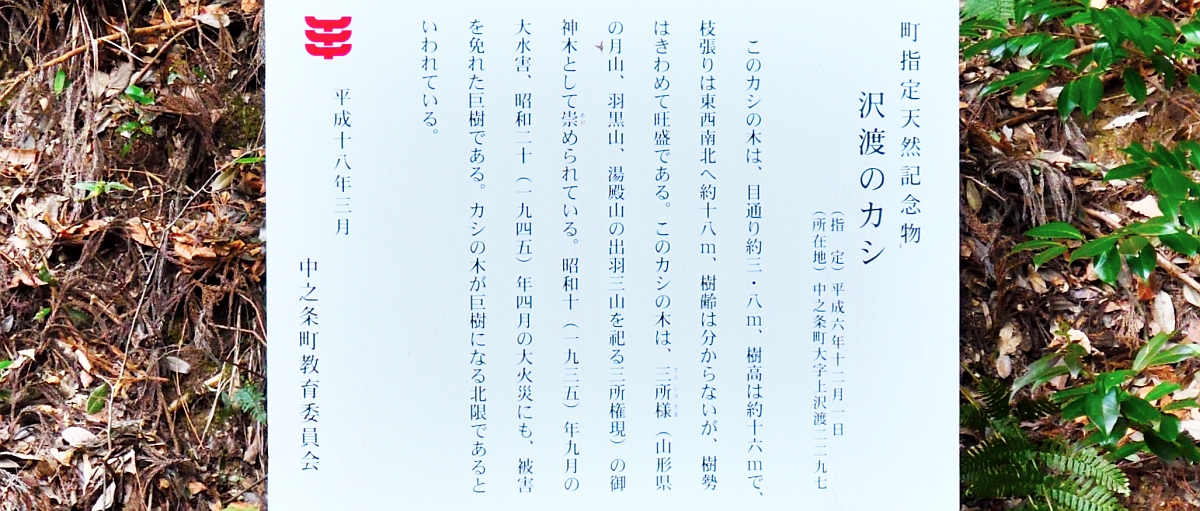

『万葉集』に「左和多里」(さわたり)を詠んだ歌が掲載 |

|

| 天平 |

13 |

年 |

辛巳 |

741 |

|

|

|

|

榛名山二ツ岳噴火 |

|

| 天平宝字4年 |

庚子 |

760 |

3 |

月 |

26 |

日 |

上野国で飢饉、朝廷が救援 |

『続日本紀』 |

| 天平宝字8年 |

甲辰 |

764 |

10 |

月 |

20 |

日 |

上毛野朝臣馬長が上野国司となる |

『続日本紀』 |

| 神護景雲2年 |

戊申 |

768 |

6 |

月 |

6 |

日 |

掌膳采女佐位朝臣老刀自を上野国国造に任じる |

『続日本紀』 |

| 天応 |

元 |

年 |

辛酉 |

781 |

|

|

|

|

桓武天皇が即位 |

|

| 延暦 |

4 |

年 |

乙丑 |

789 |

|

|

|

|

「吾妻七騎」が坂上田村麻呂の東征軍に加わったと伝わる(~804)

率いたのは小野金善とも |

『中之条町誌』 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

9 |

年 |

庚午 |

790 |

|

|

|

|

上野国など14国で飢饉 |

|

| 〃 |

13 |

年 |

甲戌 |

794 |

10 |

月 |

22 |

日 |

平安京遷都 |

|

| 弘仁 |

2 |

年 |

辛卯 |

811 |

2 |

月 |

15 |

日 |

上野国が「上国」から「大国」に格上げ |

『日本後紀』 |

| 天長 |

3 |

年 |

丙午 |

826 |

9 |

月 |

6 |

日 |

上野国が親王任国となる |

『類聚三代格』 |

| 承和 |

元 |

年 |

甲寅 |

834 |

3 |

月 |

21 |

日 |

阿保親王が上野国国司となる |

『続日本後紀』 |

| 貞観 |

4 |

年 |

壬午 |

862 |

|

|

|

|

吾妻郡擬少領上毛野坂本朝臣真道の名が文書に記載 |

『政事要略』 |

| 〃 |

9 |

年 |

丁亥 |

867 |

6 |

月 |

20 |

日 |

上野国赤城神社・榛名神社などの神階格上げ |

『三代実録』 |

| 仁和 |

元 |

年 |

乙巳 |

885 |

|

|

|

|

上野国で班田制が崩壊 |

|

| 延喜 |

13 |

年 |

癸酉 |

913 |

|

|

|

|

『延喜式』に上野国9牧記載 |

|

| 延長 |

5 |

年 |

丁亥 |

927 |

|

|

|

|

『延喜式』巻9・10「神名帳」成立 |

|

| 承平 |

5 |

年 |

乙未 |

935 |

|

|

|

|

平将門の乱(承平の乱、~940) |

|

| 天慶 |

2 |

年 |

己亥 |

939 |

12 |

月 |

|

|

藤原純友の乱(天慶の乱、~941) |

|

| 天暦 |

元 |

年 |

丁未 |

947 |

|

|

|

|

市代牧から「白波」など名馬を朝廷へ献上 |

|

| 永承 |

6 |

年 |

辛卯 |

1051 |

|

|

|

|

前九年の役 |

|

| 永保 |

3 |

年 |

癸亥 |

1083 |

|

|

|

|

後三年の役 |

|

| 天仁 |

元 |

年 |

戊子 |

1108 |

7 |

月 |

21 |

日 |

浅間山大噴火 |

|

| 保元 |

元 |

年 |

丙子 |

1156 |

|

|

|

|

保元の乱 |

|

| 平治 |

元 |

年 |

己卯 |

1159 |

|

|

|

|

平治の乱 |

|

| 養和 |

2 |

年 |

壬寅 |

1182 |

1 |

月 |

|

|

「吾妻八郎」が栗毛馬1頭を伊勢神宮へ奉納 |

『吾妻鏡』 |

| 文治 |

元 |

年 |

乙巳 |

1185 |

3 |

月 |

24 |

日 |

壇ノ浦の戦い、平家滅亡 |

|

| 建久 |

2 |

年 |

辛亥 |

1191 |

8 |

月 |

15 |

日 |

澤渡神社の前身、湯前神社創建 |

|

| 〃 |

3 |

年 |

壬子 |

1192 |

7 |

月 |

12 |

日 |

源頼朝が征夷大将軍となる |

|

| 〃 |

4 |

年 |

癸丑 |

1193 |

|

|

|

|

源頼朝・三原荘での巻狩伝説 |

|

| 承久 |

3 |

年 |

辛巳 |

1221 |

|

|

|

|

承久の乱(吾妻太郎討死) |

|

| 仁治 |

2 |

年 |

辛丑 |

1241 |

3 |

月 |

20 |

日 |

三原荘(上野国)と長倉保(信濃国)の境界を巡り、武田信光と海野幸氏の総論 |

『吾妻鏡』 |

| 康元 |

元 |

年 |

丙辰 |

1256 |

6 |

月 |

|

|

上野国守護の安達泰盛が評定衆に加わる |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

|

|

長尾景煕が白井荘を与えられ、白井城を築城 |

|

| 文永 |

7 |

年 |

庚午 |

1270 |

12 |

月 |

|

|

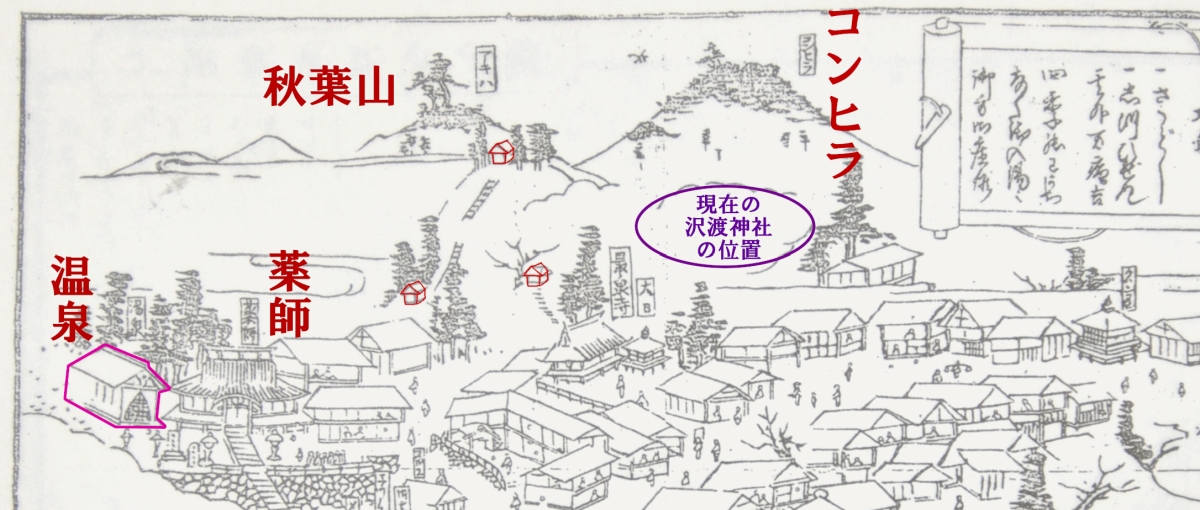

沢渡温泉の図像板碑 |

|

| 〃 |

8 |

年 |

辛未 |

1271 |

|

|

|

|

林昌寺(中之条伊勢町)板碑 |

|

| 〃 |

11 |

年 |

甲戌 |

1274 |

10 |

月 |

|

|

蒙古襲来(文永の役) |

|

| 弘安 |

3 |

年 |

庚辰 |

1280 |

|

|

|

|

一遍上人が上野国に来訪 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

辛巳 |

1281 |

5 |

月 |

|

|

蒙古襲来(弘安の役) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

8 |

年 |

乙酉 |

1285 |

11 |

月 |

|

|

霜月騒動 上野国守護安達泰盛と上野国の御家人が破れ、北条得宗家が上野国守護となる |

|

| 永仁 |

6 |

年 |

戊戌 |

1296 |

|

|

|

|

『上野国神名帳』に吾妻郡13座を所載 |

|

| 建武 |

元 |

年 |

甲戌 |

1334 |

|

|

|

|

建武の新政 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

月 |

|

|

後醍醐天皇が護良親王・新田義貞・楠木正成らに足利尊氏討伐を命じる |

|

| 延元 |

2 |

年 |

丁丑 |

1338 |

|

|

|

|

新田義貞が越前国で討死(建武4年) |

|

| 貞和 |

5 |

年 |

己丑 |

1349 |

5 |

月 |

5 |

日 |

北朝方の吾妻太郎行盛が、南朝方の里見氏に攻められ敗死したとの伝承 |

|

| 観応 |

元 |

年 |

庚寅 |

1350 |

|

|

|

|

観応の擾乱(~1352)(正平5年) |

|

| 延文年間 |

|

1356~1361 |

『神道集』成立、「和利宮」の初出 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 応永 |

2 |

年 |

乙亥 |

1395 |

7 |

月 |

24 |

日 |

上杉憲定が上野国守護となる |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

23 |

年 |

丙申 |

1416 |

|

|

|

|

上杉禅秀の乱 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 永享 |

10 |

年 |

戊午 |

1438 |

|

|

|

|

永享の乱 足利持氏と上杉憲実が対立 長尾景仲が関東管領上杉憲実を白井城に移す |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

吾妻氏家臣の三家が主家を抑えて吾妻地方を分割、中之条は塩谷氏が支配 |

|

| 享徳 |

3 |

年 |

甲戌 |

1455 |

|

|

|

|

享徳の乱はじまる(~1483) 関東管領上杉憲忠が暗殺される |

|

| 応仁 |

元 |

年 |

丁亥 |

1467 |

5 |

月 |

26 |

日 |

応仁の乱はじまる |

|

| 文明 |

5 |

年 |

癸巳 |

1473 |

|

|

|

|

塩谷氏と大野氏が争う |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

この頃、吾妻33番観音が成立という |

|

| 〃 |

8 |

年 |

丙申 |

1476 |

|

|

|

|

長尾景春の乱 関東管領上杉顕定に叛く |

|

| 〃 |

12 |

年 |

庚子 |

1480 |

|

|

|

|

吾妻方面の諸将が平井城・上杉顕定に服属 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

関憲勝が大岩郷に転住 |

|

| 〃 |

14 |

年 |

壬寅 |

1482 |

11 |

月 |

27 |

日 |

都鄙和睦 享徳の乱の終結 |

|

| 〃 |

18 |

年 |

丙午 |

1486 |

|

|

|

|

京都常光院の堯恵が草津温泉・伊香保温泉に逗留 |

北国紀行 |

| 文亀 |

2 |

年 |

壬戌 |

1502 |

|

|

|

|

連歌師の宗祇が伊香保温泉に逗留 |

宗祇終焉記 |

| 永正 |

7 |

年 |

庚午 |

1510 |

7 |

月 |

|

|

上杉顕定討死 養子の上杉憲房が白井城に入る |

|

| 〃 |

10 |

年 |

癸酉 |

1513 |

4 |

月 |

|

|

箕輪城長野憲業が大戸浦野氏を攻略を榛名山に祈願 |

榛名山文書 |

| 大永 |

3 |

年 |

癸未 |

1523 |

|

|

|

|

関氏が大岩不動尊を建立 |

『中之条町誌』 |

| 享禄 |

3 |

年 |

庚寅 |

1530 |

11 |

月 |

7 |

日 |

箕輪城長野憲業が吾妻で討死 業正が後継 |

|

| 天文 |

15 |

年 |

丙午 |

1546 |

|

|

|

|

河越夜戦 関東管領上杉憲政が北条氏康に大敗し平井城へ退く |

|

| 〃 |

20 |

年 |

辛亥 |

1551 |

|

|

|

|

北条氏康が上野国へ侵攻、平井城上杉憲政を破る |

|

| 〃 |

21 |

年 |

壬子 |

1552 |

1 |

月 |

10 |

日 |

上杉憲政が平井城を出奔、越後国上杉謙信を頼る |

|

| 弘治 |

3 |

年 |

丁巳 |

1557 |

2 |

月 |

2 |

日 |

『上野国神名帳』の写本が現存 |

|

| 永禄 |

3 |

年 |

庚申 |

1560 |

8 |

月 |

29 |

日 |

上杉謙信が上野国へ侵入 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

辛酉 |

1561 |

3 |

月 |

|

|

上杉謙信が北条氏の相模国小田原城を包囲 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

月 |

21 |

日 |

箕輪城主長野業正が没し、業盛が後継となる |

|

| 〃 |

6 |

年 |

癸亥 |

1563 |

10 |

月 |

|

|

真田氏が斎藤憲広(または基国)を破り、憲広は越後へ逃れる |

|

| 〃 |

8 |

年 |

乙丑 |

1565 |

10 |

月 |

|

|

武田氏が嵩山城を攻め落とし、斎藤氏滅亡 |

|

| 〃 |

9 |

年 |

丙寅 |

1566 |

8 |

月 |

|

|

上杉謙信、沼田城から吾妻郡方面攻略 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

武田信玄が箕輪城の長野氏を滅ぼす |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

武田氏麾下の海野氏が吾妻方面の郡代に任ぜられる |

|

| 〃 |

12 |

年 |

己巳 |

1569 |

|

|

|

|

北条氏と上杉氏が和睦、上野国は上杉氏領となる |

|

| 元亀 |

2 |

年 |

辛未 |

1571 |

|

|

|

|

武田信玄配下の真田氏が上野国白井城を攻略 |

|

| 〃 |

3 |

年 |

壬申 |

1572 |

|

|

|

|

武田家が白井城を攻め落とす |

|

| 〃 |

4 |

年 |

癸酉 |

1573 |

4 |

月 |

12 |

日 |

武田信玄没 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

|

|

織田信長が足利義昭を京都から追放(室町幕府の滅亡) |

|

| 天正 |

元 |

年 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

上杉謙信が上野国白井城を攻略 |

|

| 〃 |

3 |

年 |

乙亥 |

1575 |

5 |

月 |

21 |

日 |

長篠の戦い 武田氏の勢力衰える 吾妻方面の将兵多数討死と云う |

|

| 〃 |

4 |

年 |

丙子 |

1576 |

|

|

|

|

真田昌幸が岩櫃城に入城 |

|

| 〃 |

7 |

年 |

己卯 |

1579 |

|

|

|

|

武田勝頼と上杉景勝が和睦し、上野国は武田家・信濃国は上杉家と定める |

|

| 〃 |

8 |

年 |

庚辰 |

1580 |

5 |

月 |

23 |

日 |

真田昌幸による沼田城攻略 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

月 |

7 |

日 |

武田勝頼が真田昌幸を沼田へ帰城させる |

|

| 〃 |

10 |

年 |

壬午 |

1582 |

3 |

月 |

11 |

日 |

武田勝頼が天目山で自害、武田氏滅亡 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

3 |

月 |

23 |

〃 |

織田信長が上野国を滝川一益に与える |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

6 |

月 |

2 |

〃 |

本能寺の変 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

天正壬午の乱(上野国などを巡る徳川・北条・上杉氏の争乱) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

|

|

北条氏が大戸方面から吾妻郡へ侵攻 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

29 |

〃 |

徳川家康と北条氏直が講和(天正壬午の乱終結) |

|

| 〃 |

11 |

年 |

丁亥 |

1583 |

5 |

月 |

8 |

日 |

豊臣秀吉、九州平定 |

|

| 〃 |

15 |

年 |

丁亥 |

1587 |

5 |

月 |

8 |

日 |

近衛前久が草津温泉で湯治 |

|

| 〃 |

17 |

年 |

己丑 |

1589 |

7 |

月 |

21 |

日 |

秀吉が上野国沼田を北条家へ、名胡桃城を真田家へ仕置 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

吾妻合戦 |

|

| 〃 |

18 |

年 |

庚寅 |

1590 |

2 |

月 |

|

|

中之条古城が落城 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

|

|

秀吉による小田原攻めに伴い、上野国の北条方の諸城も攻略 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

15 |

日 |

真田信幸が沼田に入り沼田藩創始 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

秋 |

|

|

|

吾妻郡の諸城を破却 |

|

| 文禄 |

元 |

年 |

壬辰 |

1592 |

|

|

|

|

朝鮮出兵(文禄の役) |

|

| 慶長 |

5 |

年 |

庚子 |

1600 |

9 |

月 |

15 |

日 |

関ヶ原の合戦 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 元和 |

元 |

年 |

乙卯 |

1615 |

5 |

月 |

|

|

大坂夏の陣 |

|

| 〃 |

2 |

年 |

丙辰 |

1616 |

|

|

|

|

真田氏、岩櫃城を破却し、原町に奉行所を開設、中之条に屋敷割り |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

真田信幸が上田に移り、長男・真田信吉に沼田城3万石を与える(沼田藩2代目) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 寛永 |

2 |

年 |

乙丑 |

1625 |

|

|

|

|

中之条町を王子原に町割り、用水開削 |

|

| 〃 |

11 |

年 |

甲戌 |

1634 |

|

|

|

|

真田信吉が吾妻地方の知行替えを実施 |

|

| 明暦 |

2 |

年 |

丙申 |

1656 |

|

|

|

|

真田信直(信吉の次男)が沼田藩を継ぐ(沼田藩5代目) |

|

| 延宝 |

7 |

年 |

己未 |

1679 |

|

|

|

|

藩主真田信直が沢渡温泉に入湯 |

|

| 〃 |

8 |

年 |

庚申 |

1680 |

|

|

|

|

慶寿院(真田信直の母)が沢渡温泉に入湯 |

|

| 天和 |

元 |

年 |

辛酉 |

1681 |

11 |

月 |

|

|

沼田藩真田信直が改易、天領となる |

|

| 貞享 |

3 |

年 |

丙寅 |

1686 |

|

|

|

|

検地帳に「薬師堂」記載 |

|

| 元禄 |

3 |

年 |

庚午 |

1690 |

|

|

|

|

吾妻33観音札所再興 |

|

| 〃 |

11 |

年 |

戊寅 |

1698 |

|

|

|

|

中之条東部が旗本保科氏の支配となり、伊勢町根岸家を代官とする |

|

| 宝永 |

2 |

年 |

戊子 |

1705 |

|

|

|

|

本多正永(伯耆守)が藩主となり、沼田藩復活(沼田藩Ⅱ初代) |

|

| 〃 |

7 |

年 |

庚寅 |

1710 |

10 |

月 |

|

|

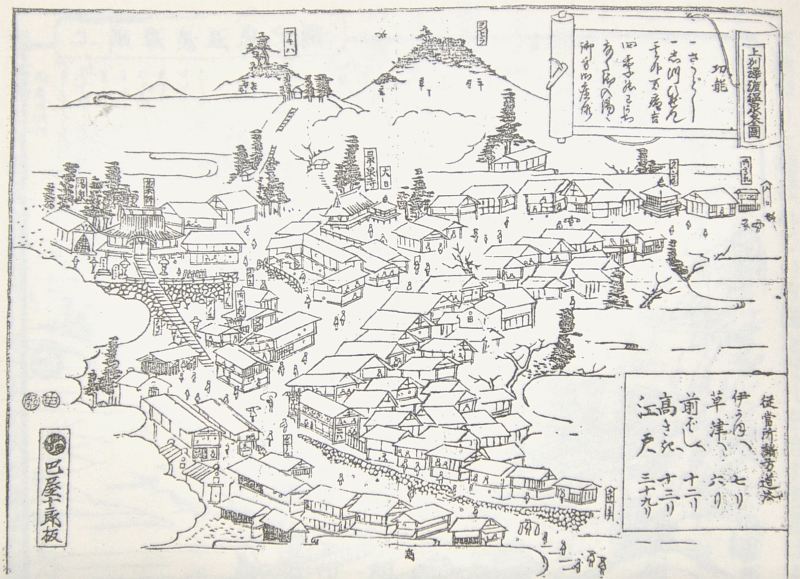

沢渡温泉、従来の「上の湯」「下の湯」に加えて「中の湯」開設 |

|

| 享保 |

元 |

年 |

丙申 |

1716 |

3 |

月 |

|

|

巡見使が山田、上沢渡経由で草津へ向かう |

|

| 〃 |

15 |

年 |

庚戌 |

1730 |

|

|

|

|

沼田藩主・本多正矩が駿河田中藩へ転出、沼田は天領となる |

|

| 安永 |

8 |

年 |

己亥 |

1779 |

|

|

|

|

中之条大火 |

|

| 天明 |

3 |

年 |

癸卯 |

1783 |

7 |

月 |

7 |

日 |

浅間山大噴火(天明の浅間焼け) |

|

| 享和 |

3 |

年 |

癸亥 |

1803 |

7 |

月 |

|

|

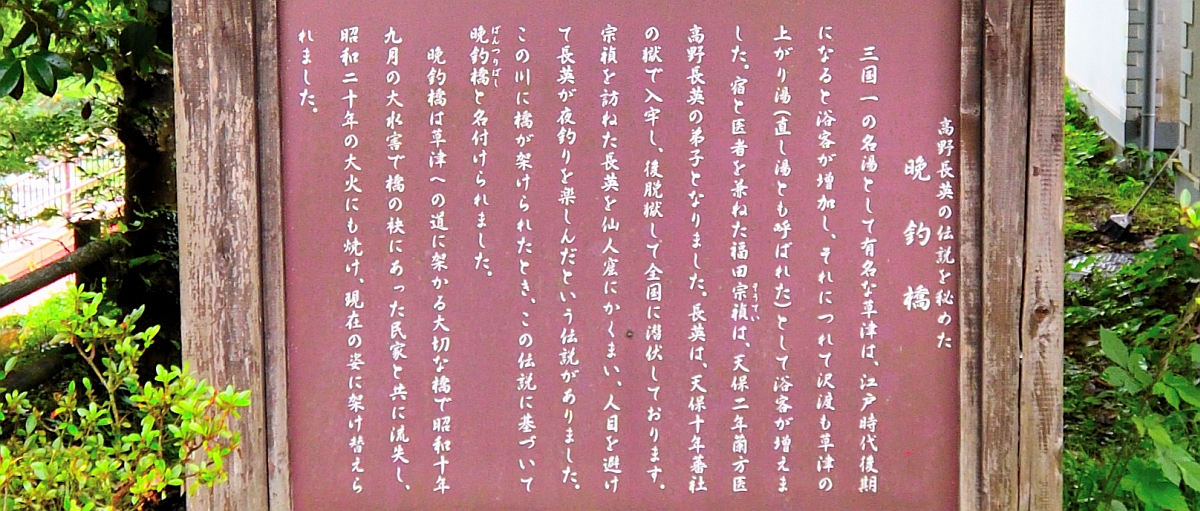

沢渡温泉湯宿経営者3名が蘭医福田宗禎(喜左衛門)を訴える |

|

| 文化 |

3 |

年 |

丙寅 |

1806 |

|

|

|

|

10年に一度の豊作となる |

|

| 文政 |

3 |

年 |

庚辰 |

1820 |

|

|

|

|

十辺舎一九『東海道中膝栗毛』シリーズ「上州草津温泉道中」に暮坂峠・沢渡温泉が登場 |

|

| 〃 |

8 |

年 |

乙酉 |

1825 |

2 |

月 |

18 |

日 |

異国船打払令 |

|

| 〃 |

11 |

年 |

戊子 |

1828 |

|

|

|

|

富田永世が四万温泉・沢渡温泉に入湯 |

|

| 天保 |

2 |

年 |

辛卯 |

1831 |

|

|

|

|

江戸の医者・蘭学者の高野長英が沢渡の蘭医・福田宗禎を訪問 |

|

| 〃 |

8 |

年 |

丁酉 |

1837 |

2 |

月 |

|

|

大塩平八郎の乱 |

|

| 〃 |

10 |

年 |

己亥 |

1839 |

|

|

|

|

高野長英ら蘭学者が捕縛(蛮社の獄) |

|

| 弘化 |

元 |

年 |

甲辰 |

1844 |

|

|

|

|

牢の火災に乗じて高野長英が脱獄。以後「沢渡温泉に潜伏した」との伝説がある |

|

| 嘉永 |

6 |

年 |

癸丑 |

1853 |

6 |

月 |

3 |

日 |

ペリー、浦賀に来航 |

|

| 安政 |

元 |

年 |

甲寅 |

1854 |

2 |

月 |

25 |

日 |

吾妻川の通船許可 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

3 |

〃 |

3 |

〃 |

日米和親条約、下田・箱館を開港 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

村明細帳に「上沢渡村」と記載 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

丁巳 |

1857 |

8 |

月 |

15 |

日 |

神社再建 |

|

| 〃 |

5 |

年 |

戊午 |

1858 |

6 |

月 |

19 |

日 |

大老井伊直弼、独断で日米修好通商条約を締結 |

|

| 文久 |

元 |

年 |

辛酉 |

1861 |

11 |

月 |

10 |

日 |

和宮降嫁、中山道を通過 |

|

| 元治 |

元 |

年 |

甲子 |

1864 |

|

|

|

|

道陸神峠を開削し、馬1匹通行可能とする |

|

| 慶応 |

3 |

年 |

丁卯 |

1867 |

10 |

月 |

14 |

日 |

徳川慶喜が大政奉還を上奏 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

戊辰 |

1868 |

1 |

月 |

3 |

日 |

鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

神仏分離令 |

|

| 明治 |

元 |

年 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

8 |

日 |

明治改元 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

上沢渡村薬師堂から薬師如来を湯原の観音堂に遷す |

|

| 〃 |

2 |

年 |

己巳 |

1869 |

6 |

月 |

|

|

版籍奉還 |

|

| 〃 |

4 |

年 |

辛未 |

1871 |

7 |

月 |

14 |

日 |

廃藩置県 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

10 |

日 |

大区小区制施行 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

社格制度創設 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

2 |

日 |

太陰暦から新暦に切り替え(12月3日が明治6年1月1日となる) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

25 |

日 |

市制・町村制施行 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

湯原の観音堂を湯前神社と改称 |

|

| 〃 |

5 |

年 |

壬申 |

1872 |

11 |

月 |

|

|

群馬県で地蔵・観音像・庚申塚・十三夜塔・馬頭観世音などの撤去命令が出る |

|

| 〃 |

10 |

年 |

丁丑 |

1877 |

|

|

|

|

文人・野口常共が沢渡温泉の福田宗禎邸に逗留、沢渡八勝詩序を著す |

|

| 〃 |

11 |

年 |

戊寅 |

1878 |

7 |

月 |

22 |

日 |

郡区町村編制法を領布 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

中之条に吾妻郡役所が開設 |

|

| 〃 |

12 |

年 |

己卯 |

1879 |

|

|

|

|

スウェーデン探検家ノルデンショルドとデンマーク探検家ホウゴーが沢渡温泉を訪れる |

|

| 〃 |

17 |

年 |

甲申 |

1884 |

6 |

月 |

25 |

日 |

上野=高崎間に鉄道開業、式典に明治天皇行幸 |

|

| 〃 |

20 |

年 |

丁亥 |

1887 |

2 |

月 |

|

|

内務大臣井上馨が沢渡に来訪 |

|

| 〃 |

22 |

年 |

己丑 |

1889 |

4 |

月 |

1 |

日 |

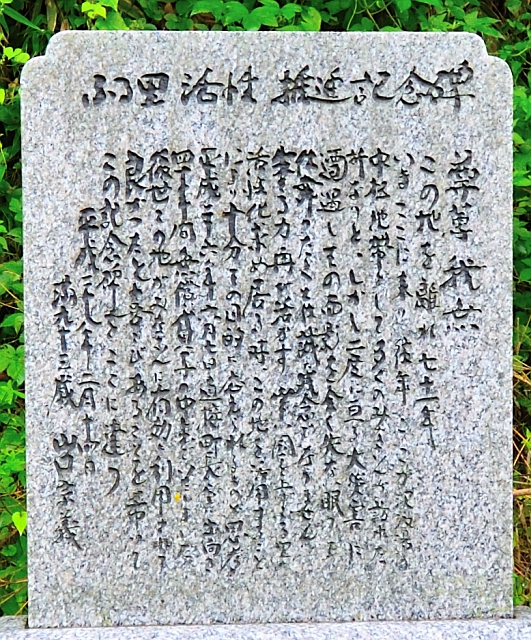

町村制により、下沢渡・上沢渡・四万・折田・山田5ヶ村が合併して吾妻郡沢田となる |

|

| 〃 |

27 |

年 |

甲午 |

1894 |

7 |

月 |

25 |

日 |

豊島沖海戦(日清戦争開戦) |

|

| 〃 |

28 |

年 |

乙未 |

1895 |

4 |

月 |

17 |

日 |

下関条約(日清戦争終結) |

|

| 〃 |

29 |

年 |

丙申 |

1896 |

3 |

月 |

29 |

日 |

郡の再編により、吾妻郡設置 |

|

| 〃 |

31 |

年 |

戊戌 |

1898 |

11 |

月 |

|

|

暮坂峠の新道を開削 |

|

| 〃 |

35 |

年 |

壬寅 |

1902 |

1 |

月 |

30 |

日 |

日英同盟 |

|

| 〃 |

37 |

年 |

甲辰 |

1904 |

2 |

月 |

10 |

日 |

ロシアに宣戦布告(日露戦争開戦) |

|

| 〃 |

38 |

年 |

乙巳 |

1905 |

3 |

月 |

1 |

日 |

奉天会戦はじまる(第七師団派遣) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

5 |

日 |

ポーツマス条約(日露戦争終結) |

|

| 〃 |

40 |

年 |

丁未 |

1907 |

1 |

月 |

|

|

郡内で神社の合併が盛んになる |

|

| 〃 |

41 |

年 |

戊申 |

1908 |

6 |

月 |

22 |

日 |

上沢渡地区の諸社を湯前神社に合併 |

|

| 〃 |

42 |

年 |

己酉 |

1909 |

5 |

月 |

21 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

7 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

10 |

月 |

17 |

日 |

鯉沢(渋川)=中之条に鉄道敷設 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

4 |

日 |

前橋=渋川間に電鉄開業 |

|

| 〃 |

43 |

年 |

庚戌 |

1910 |

12 |

月 |

25 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

44 |

年 |

辛亥 |

1911 |

5 |

月 |

8 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

3 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

45 |

年 |

壬子 |

1912 |

|

|

|

|

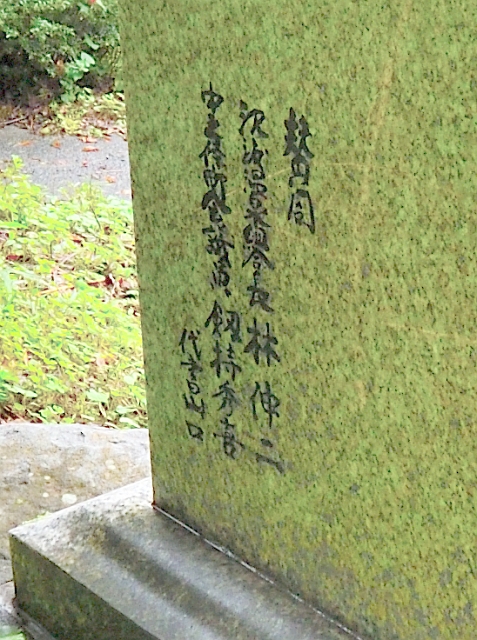

湯前神社(後の沢渡神社)移転のため、天神山を造成 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

5 |

月 |

27 |

日 |

移転許可 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

この頃、通称「湯前神社」「温泉神社」を「沢渡神社」に改号 |

|

| 〃 |

〃 |

年 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

30 |

日 |

明治天皇、崩御 |

|

| 大正 |

元 |

年 |

〃 |

1912 |

7 |

月 |

30 |

日 |

大正改元 |

|

| 〃 |

3 |

年 |

甲寅 |

1914 |

4 |

月 |

|

|

天神山に遷宮、社殿建立 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

7 |

月 |

28 |

日 |

第一次世界大戦勃発 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

12 |

日 |

神饌幣帛料供進神社に指定 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

11 |

月 |

10 |

日 |

大正天皇即位大礼 |

|

| 〃 |

7 |

年 |

戊午 |

1918 |

|

|

|

|

シベリア出兵(~1922) |

|

| 〃 |

8 |

年 |

己未 |

1919 |

6 |

月 |

28 |

日 |

ベルサイユ条約締結(第一次世界大戦終結) |

|

| 〃 |

9 |

年 |

庚申 |

1920 |

11 |

月 |

|

|

渋川=中之条間の鉄道が電車となる(長野原線) |

|

| 〃 |

10 |

年 |

辛酉 |

1921 |

7 |

月 |

1 |

日 |

上越南線・高崎=渋川間開業 |

|

| 〃 |

11 |

年 |

壬戌 |

1922 |

|

|

|

|

若山牧水、草津・花敷・沢渡温泉へ |

|

| 〃 |

12 |

年 |

癸亥 |

1923 |

9 |

月 |

1 |

日 |

関東大震災 |

|

| 〃 |

15 |

年 |

丙寅 |

1926 |

9 |

月 |

18 |

日 |

草津電鉄(草津=軽井沢)開通 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

25 |

日 |

大正天皇崩御 |

|

| 昭和 |

元 |

年 |

〃 |

1926 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

昭和改元 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

3 |

年 |

戊辰 |

1928 |

11 |

月 |

10 |

日 |

昭和天皇即位大礼 |

|

| 〃 |

5 |

年 |

庚午 |

1930 |

|

|

|

|

沢渡温泉の字湯御堂谷戸の畑で1270年の銘が入る図像板碑出土 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

12 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

6 |

年 |

辛未 |

1931 |

9 |

月 |

1 |

日 |

上越線全通 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

18 |

日 |

柳条湖事件(満州事変開始) |

|

| 〃 |

10 |

年 |

乙亥 |

1935 |

9 |

月 |

26 |

日 |

豪雨による土砂災害で、沢渡温泉で死者23名、ほか上沢渡各集落地で40名死亡 |

|

| 〃 |

12 |

年 |

丁丑 |

1937 |

7 |

月 |

7 |

日 |

日中戦争開戦(盧溝橋事件) |

|

| 〃 |

14 |

年 |

己卯 |

1939 |

8 |

月 |

|

|

沢渡温泉・四万温泉で軍人の特需により大繁盛 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

1 |

日 |

ドイツがポーランドへ侵攻(第二次世界大戦開戦) |

|

| 〃 |

15 |

年 |

庚辰 |

1940 |

11 |

月 |

10 |

日 |

紀元二千六百年記念行事 |

|

| 〃 |

16 |

年 |

辛巳 |

1941 |

12 |

月 |

8 |

日 |

真珠湾攻撃(太平洋戦争開戦) |

|

| 〃 |

17 |

年 |

壬午 |

1942 |

8 |

月 |

|

|

東條英機首相が四万の製炭業を視察 |

|

| 〃 |

19 |

年 |

甲申 |

1944 |

6 |

月 |

6 |

日 |

ノルマンディー上陸作戦 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

10 |

月 |

20 |

日 |

レイテ沖海戦 |

|

| 〃 |

20 |

年 |

乙酉 |

1945 |

1 |

月 |

2 |

日 |

国鉄長野原線・渋川=長野原間の開通(現在の吾妻線) |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

3 |

月 |

10 |

日 |

東京大空襲 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

|

東京大空襲の被災者の児童・引率教師ら211名余りが沢渡温泉に疎開してくる |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

4 |

月 |

16 |

日 |

沢渡大火、114戸焼失・死者5名、沢渡神社全焼 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

5 |

月 |

7 |

日 |

ドイツ降伏 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

15 |

日 |

終戦の詔 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

12 |

月 |

|

|

GHQの神道指令(国家神道・社格の廃止) |

|

| 〃 |

21 |

年 |

丙戌 |

1946 |

2 |

月 |

1 |

日 |

農地改革 |

|

| 〃 |

22 |

年 |

丁亥 |

1947 |

2 |

月 |

2 |

日 |

宗教法人沢渡神社の創立を決定 |

|

| 〃 |

23 |

〃 |

〃 |

1948 |

9 |

月 |

|

|

アイオン台風 四万沢渡方面で落橋多数 |

|

| 〃 |

24 |

年 |

己丑 |

1949 |

5 |

月 |

9 |

日 |

沢田村山火事 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

8 |

月 |

31 |

日 |

キティ台風 群馬県内で死者42名 |

|

| 〃 |

27 |

年 |

壬辰 |

1952 |

8 |

月 |

20 |

日 |

宗教法人沢渡神社創立を申請 |

|

| 〃 |

28 |

年 |

癸巳 |

1953 |

4 |

月 |

|

|

沢渡神社社殿再建 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

〃 |

9 |

月 |

1 |

日 |

町村合併法制定(昭和31年9月末までの時限立法)、町村合併相次ぐ |

|

| 〃 |

30 |

年 |

乙未 |

1955 |

|

|

|

|

神武景気 |

|

|

|

年 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 〃 |

33 |

年 |

戊戌 |

1958 |

11 |

月 |

10 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

34 |

年 |

己亥 |

1959 |

4 |

月 |

14 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

36 |

年 |

辛丑 |

1961 |

|

|

|

|

細尾・暮坂峠間に県道開通 |

|

| 〃 |

39 |

年 |

甲辰 |

1964 |

11 |

月 |

7 |

日 |

長野原=草津間に草津有料道路が開通 |

|

| 〃 |

40 |

年 |

乙巳 |

1965 |

12 |

月 |

2 |

日 |

吾妻川支流に草津温泉廃水の中和用の品木ダム完成 |

|

| 〃 |

46 |

年 |

辛亥 |

1971 |

3 |

月 |

7 |

日 |

国鉄吾妻線開業 |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

辛亥 |

〃 |

11 |

月 |

28 |

日 |

上越新幹線起工 |

|

| 〃 |

55 |

年 |

庚申 |

1980 |

4 |

月 |

16 |

日 |

沢渡大火で焼失した金毘羅宮跡地に堂宇を再建 |

|

| 〃 |

56 |

年 |

辛酉 |

1981 |

12 |

月 |

23 |

日 |

上越新幹線の中山トンネル貫通 |

|

| 〃 |

57 |

年 |

壬戌 |

1982 |

11 |

月 |

15 |

日 |

上越新幹線の大宮・新潟間で営業開始 |

|

| 〃 |

60 |

年 |

乙丑 |

1985 |

3 |

月 |

14 |

日 |

上越新幹線が上野駅へ乗り入れ |

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

乙丑 |

〃 |

10 |

月 |

2 |

日 |

関越自動車道全通 |

|

| 〃 |

64 |

年 |

己巳 |

1989 |

1 |

月 |

7 |

日 |

昭和天皇崩御 |

|

| 平成 |

元 |

年 |

〃 |

1989 |

1 |

月 |

8 |

日 |

平成改元 |

|

| 〃 |

16 |

年 |

甲申 |

2004 |

9 |

月 |

1 |

日 |

浅間山噴火 |

|

| 〃 |

31 |

年 |

己亥 |

2019 |

4 |

月 |

30 |

日 |

平成天皇が譲位 |

|

| 令和 |

元 |

年 |

〃 |

〃 |

5 |

月 |

1 |

日 |

令和改元 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|