| TOPページへ戻る | |||||

| 長野県 |

上田市 |

塩田町 | 小県郡 | 信濃国 | |

| 生島足島神社 | 式内社 | ||||

| 名神大社 | |||||

| - | |||||

| 国幣中社 | |||||

| 別表神社 | |||||

| 明治時代の社格制度で、信濃国内では諏訪神社に次ぐ地位にあった神社。 | |||||

|

下之郷 |

それに対し千曲川の左岸には、古くから「塩田平」と呼ばれる平野部がある。ここは古代・平安時代に朝廷と関わりがあった歴史ある地域である。その中央部にあるこの神社は、古代の信濃国造の住居跡なのではないかと推定されている。神社の1km東には、6世紀の古墳群がある。

|

|

|

所在 |

長野県上田市下之郷中池西701 |

|

創建 |

不詳 |

|

祭神 |

生島大神 足島大神 |

| 生島大神(いくしまのおおかみ)は、万物を生み育む生命の神。足島大神(たるしまのおおかみ)は、国を満ち足りたものにする神。 |

| 長野県を流れる千曲川(信濃川)を下流側からさかのぼっていくと、北から長野市(善光寺平)、川中島を経て埴科(はにしな)≒千曲市に至る。千曲川は埴科で大きく方向を変え、東西に流れるようになる。その途中に小県(ちいさがた)≒上田市がある。 小県には真田幸村で有名な上田城や、武田信玄を打ち負かした村上義清の砥石城があり、戦国時代の出来事でよく知られている。これらはいずれも千曲川の右岸にあって、山がちな地形を利用したものだった。 | |

|

|

| ▲千曲川中流の小県周辺。 | |

| 千曲川の左岸には塩田平と呼ばれる盆地がある。盆地を取り囲んでいる北側の山々を別所丘陵、南側の山を独鈷山脈と呼ぶ。 ここは大昔は湖だった。それを千曲川の支流である産川、さらにその支流である湯川、尾根川、浦野川が運んできた土が湖を埋め、いまのような沖積扇状地となった。いまの土壌を3〜4m掘り返すと、その下は湖だった時代に湖底で形成された堆積層があらわれる。 ここは平坦地なのだが、ここを流れる川は別所丘陵や独鈷山脈を水源としているので、あまりにも源流が近いので、水量があまり多くない。しかも年間を通じて雨が少ない地域なので、渇水しがちだった。そのために数多くの溜池が作られている。 近年は遠くの依田川水系から峠を越えて水を引く配管施設が整備され、溜池の水に余力ができた。そこで、もともと灌漑用だった溜池で食用の鯉の養殖をするようになっている。これは塩田鯉と呼ばれ、佐久鯉と並んで長野県を代表する美味な鯉とされている。(泥宮 も参照。) |

|

| |

| ▲上田電鉄別所線からの塩田平の車窓。 | |

| 塩田平への史料の言及は古く、古代(平安時代)から何度も登場する。かなり古い時代から、朝廷の天皇家と信濃国との間には特別な関係があり、信濃の民は朝廷に武力を提供してきた。 天智天皇の後継者争いで起きた壬申の乱(西暦672年)のときは、大海人皇子が信濃の兵を率いて大友皇子を撃ち破り、天武天皇として即位している。『日本書紀』や『釈日本紀』によれば、この勝利の直後に、天武天皇は信濃に遷都する計画を立て、実際に役人を派遣して候補地の選定や測量を行わせている。 これによって信濃国の詳しい地図ができ、行宮を造営するところまで話は進んだのだが、天武天皇の崩御によって遷都の話は立ち消えになった。このときの遷都先がどこであったかは諸説あって定まらない。が、遺跡や古文書から古代の信濃国造が塩田平に住んでいたことがわかっていて、塩田平も遷都先の候補地だったのではないかと考えられている。 | |

|

|

| ▲別所温泉にある平維茂将軍の塚。 | |

| 平安時代には、神通力をもった女性「紅葉」を追って京の都から下向してきた平維茂が塩田平にとどまったと伝えられており、各所に縁の地がある。鎌倉時代になると、塩田平は北条義政という人物を祖とする塩田北条氏の支配地として文芸が栄えた。義政は元寇のときは連署として幕府の要職にあったのだが、モンゴルの脅威が去ると隠居して、塩田平を余生を楽しむ地としたのである。 |

この写真を見てどこだと思うだろうか。川崎?横浜?

| この電車は東急東横線や池上線を走る東急1000系なので、その予想は鋭い。 だが違う。ここは信州小県、塩田平のど真ん中なのだ。 |

|

線路が単線なのがわかるだろうか。

ここは塩田平を走る上田電鉄別所線である。東急で引退した車輌を譲り受けて走らせているローカル鉄道なのだ。

この写真の右側に、クリーム色と紺色のツートンカラーの車輌が写り込んでいる。あれが上田電鉄でかつて使われていた車輌だ。

いまはローカルだが、昭和30年代後半(1963年)まではさらに分岐した支線が2本通じていて、塩田平を縱??に鉄路が張り巡らされていた。その中心駅が「下之郷」駅。ここで別所温泉を目指す「別所線」と、隣町を目指す「西丸子線」が分岐していた。

![]()

そこから数分で神社の入り口が現れる。

気づいていると思うけれど、

このページの現地写真がキラキラした感じなのは

そういう加工をしたからではない。

撮影に使用した携帯のカメラのレンズ部が傷ついていたらしく

こうなってしまったのだ。

境内の約半分は池である。

その池に島があり、「上宮」がおかれている。

この島の2間×2間(3.6m四方)、すなわち約8畳の土地が「御神体」。

神様は日本の国土生成の神霊であり、日本列島の総鎮守である。

これはその上宮の脇にある「磐座磐境」という岩。

上宮の反対側には「下宮」として諏訪神社が置かれている。

これはその脇にあった「夫婦欅」。

よくわからないが巫女さんの撮影が行われていた。

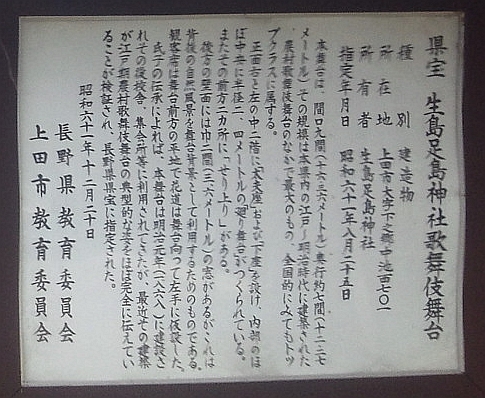

境内には歌舞伎舞台があり、これが長野県の「県宝」となっている。

|

|

| 県宝 生島足島神社歌舞伎舞台 種 別 建造物 所 在 地 上田市大字下之郷中池西七〇一 所 有 者 生島足島神社 指定年月日 昭和六十一年八月二十五日 本舞台は、間口九間(十六・三六メートル)、奥行約七間(十二・二七メートル)その規模は本県内の江戸〜明治時代に建築された農村歌舞伎舞台のなかで最大のもの。全国的にみてもトップクラスに属する。 正面右と左の中二階に「太夫座」および「下座」を設け、内部のほぼ中央に半径二、四メートルの「廻り舞台」がつくられている。またその前方二ヶ所に「せり上り」がある。 後方の壁面には巾二間(三、六メートル)の窓があるがこれは背後の自然風景を舞台背景として利用するためのものである。観客席は舞台前方の平地で花道は舞台向かって左手に仮設した。 氏子の伝承によれば、本舞台は明治元年(一八六八)に建設されその後校舎、集会所等に利用されてきたが、最近その建築が江戸期農村歌舞伎舞台の典型的な姿をほぼ完全に伝えていることが検証され、長野県県宝に指定された。 昭和六十一年十二月二十日 長野県教育委員会 上田市教育委員会 |

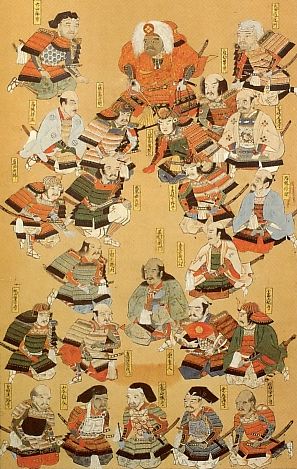

なかも見学できるようになっていて、武田信玄公と二十四将にまつわる史料が展示されていた。

なぜ武田二十四将なのかというと、

かつてこの神社に武田信玄の配下の武将が全員集合したことがあるからだ。

| 武田信玄という名前は、甲斐国主武田晴信が永禄2年(1559年)に出家して名を改めたもの。 彼が上田や川中島で激しく戦っていた時期は、まだ「武田晴信」だった。 |

|

天文17年(1548年)、まだ26歳の武田晴信は、上田の村上義清を攻めた。 村上氏は、足利尊氏が鎌倉幕府を倒した時以来、代々にわたって上田を本領として安堵され、「信濃惣大将」と呼ばれていた家柄である。義清は当時の当主で、武田信玄の父・武田信虎の時代には武田氏と組んで周囲を攻め、真田幸隆を駆逐して領土を広げた人物である。 村上勢は、塩田平を流れる産川を挟んで武田軍と対峙した。兵力は武田軍のほうが上だったが、油断していた。地の利に勝る村上軍は武田軍に勝ち、武田家は重臣を何人も失った。(上田原の戦い) その2年後の天文19年(1550年)に、武田晴信はリベンジのため小県にある砥石城を攻撃した。武田の兵力は7000、砥石城に篭もる村上勢は500。武田軍は村上勢をなめてかかって力押しをしたが、山城の利を活かした村上義清の前に敗れ去る。砥石崩れである。 ところがその後、真田幸隆(真田幸村の祖父)が砥石城を乗っ取った。有力大名の武田軍が力攻めで落とせなかった砥石城を、領地も持たない真田氏が知略を駆使してたった1日で陥落させたのである。 それから塩田平は真田氏の支配下に置かれるようになった。 |

▲武田二十四将図 |

その後、武田信玄は北信濃を平定するために毎年のように出兵した。特に天文22年(1553年)は、武田信玄の生涯のなかでも特筆すべき年になった。 この年の武田軍は、北信濃平定のため生島足島神社に本陣をおいた。そこから各地へ軍を送って反武田勢を潰していったのだが、夏になると村上義清が独鈷山にある塩田城に入り、立てこもった。武田の武将、飯富虎昌がこれを攻め落とし、村上義清はついに上田の拠点をすべて失い、何処かへ逃げ去った。 塩田平を制覇した武田信玄は、この城攻めのすぐあとに、生島足島神社に本領を安堵する書状を書き残した。ところがその直後の9月1日、逃げていた村上義清が越後の上杉謙信を引き連れて戻ってきた。武田軍はこれを迎え撃って戦い、第1次川中島の決戦が行われたのである。以後、上杉と武田は5度に渡って川中島で対峙することになる。 永禄2年(1559年)、甲斐国主武田晴信は、出家して「武田信玄」と名を改めた。そして、かつて川中島の合戦が行われた記念日にあたる9月1日に、配下の武将に生島足島神社へ全員集合を命じた。そして全武将が集まると、神前で上杉謙信に対する戦勝祈願を行い、あらためて自分への忠誠を誓約させた。 | |

見学できる歌舞伎舞台のなかには、

このとき納められた戦勝祈願書だとか、

各武将の直筆の起請文だとかが見せびらかすように展示してある。

これが国の重要文化財「紙本墨書生島足島神社文書」である。

これは全て眺めるだけでも1日かけても楽しいような文書だけど、

結構混んでいて、残念ながらそこまでじっくりジロジロ見るような雰囲気じゃないのが残念だ。

こちらのサイトに、そのリストと全画像があるのでぜひどうぞ。

![]()

戦国時代には、神社への寄進に関する数多くの史料が残されている。

それらを総合すると、その頃はこの神社を単に「下郷」と呼んでいたらしいと考えられている。

そのほか、武田信玄の書状では「下郷明神」「下郷諏方法性大明神」などの記録もある。これが江戸時代になって、「生島足島神社」を名乗ることを許されている。

戦国時代以降、上田の領主となった真田氏は、この神社を保護し、社領として40貫文を与えている。時期は不詳だが、神社の面積は3,554坪、境内の内外に14の摂社を従えていたとある。

|

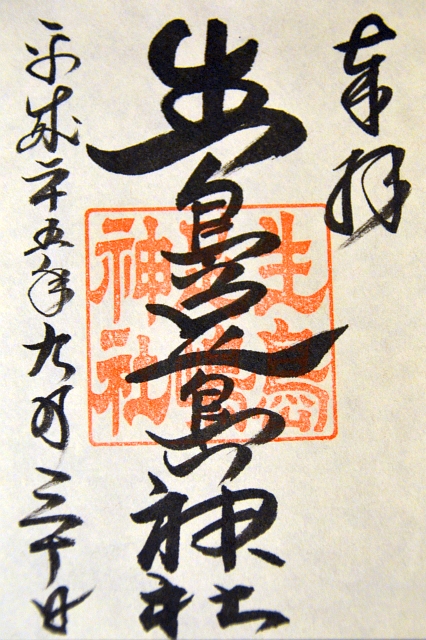

御朱印。 |

【長野県神社庁データ】

| 名称 | 生島足島神社 | No |

|

|

| 所在 | 長野県上田市下之郷中池 | TEL | 0268-38-2755 | |

| FAX | 0268-39-1515 | |||

| 例祭日 | 10月19日 | |||

| 社格 | 式内社(名神大社)、国幣中社、別表神社 | |||

| 祭神 | 生島大神 | |||

| 足島大神 | ||||

| 交通 | 上田電鉄「下之郷」駅より徒歩約5分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 781 | 天応 | 1 | 神封1戸を与えられる。(『新抄格勅符抄』) | |||

| 859 | 貞観 | 1 | 従四位下、正四位下となる(『日本三代実録』) | |||

| 1276 | 建治 | 2 | 北条義政が大鐘を寄進。(現存) | |||

| 1277 | 〃 | 3 | 北条義政が塩田平に館を築く。のちの塩田城。 | |||

| 1333 | 元弘 | 3 | 足利尊氏・新田義貞の挙兵。塩田北条氏は幕府軍として鎌倉に向かい、新田義貞の軍勢に討たれる。塩田北条氏の滅亡。 | |||

| 1335 | 建武 | 2 | 足利氏により、村上信貞に塩田領が与えられ、「信濃惣大将」と称する。 塩田の代官は福沢氏。 |

|||

| 1541 | 天文 | 10 | 信貞の子孫、村上義清が武田信虎(武田信玄の父)と結んで海野方面を攻め、真田幸隆を駆逐する。 | |||

| 1548 | 〃 | 17 | 武田晴信(武田信玄)が塩田攻略に失敗(上田原の戦い) | |||

| 1550 | 〃 | 19 | 9 | 武田晴信(武田信玄)が砥石城攻めに失敗(砥石崩れ) | ||

| 1551 | 〃 | 20 | 5 | 26 | 真田幸隆の調略で砥石城が陥落。 | |

| 1553 | 〃 | 22 | 4 | 武田信玄が北信濃攻略に進出。この神社を本陣として各方面を攻略する。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 5 | 武田家臣・飯富虎昌が村上義清が篭もる塩田城を攻略。村上義清は逃走。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 14 | 武田晴信が「下之郷上下宮社領」(生島足島神社)に安堵状を与える。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 1 | 村上義清が上杉謙信を連れて戻り、第一次川中島の戦いが起きる。 | |

| 1559 | 永禄 | 2 | 9 | 1 | 武田信玄が諸将を集めて「下郷明神」「下郷諏方法性大明神」(生島足島神社)で戦勝祈願を行う。 | |

| 1567 | 〃 | 10 | 武田信玄配下の甲斐・信濃・上野の武将が起請文を奉納。 | |||

| 1578 | 天正 | 6 | 上諏訪神社の造営に造宮料として750文納めた記録がある。 | |||

| 1799 | 寛政 | 11 | 京都・吉田家から生島足島神社の社号の免許が与えられる。 | |||

【関連神社】

*泥宮 - 生島足島神社の元宮ともされる小祠。

【参考資料】

【リンク】

*生島足島神社公式サイト

*生島足島神社について

参拝日:2013年09月30日

追加日:2017年03月01日