| TOPページへ戻る | |||||

| 長野県 |

上田市 |

塩田町 | 小県郡 |

信濃国 | |

| 独股山前山寺 | 真言宗智山派 | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 塩田平四国霊場No9 | |||||

| - | |||||

| 未完成の三重塔を見るために年間20万人が訪れる名刹。 | |||||

|

前山寺三重塔 |

|

|

|

所在 |

長野県上田市前山300 |

| 長野県上田市大字前山字上神戸300番地 | |

|

創建 |

812年(弘仁3年) |

|

祭神 |

金剛界大日如来 |

| 大日如来は密教の最高仏である。特に平安時代に空海が興した真言宗によって普及した。 釈迦は様々な姿形をとって存在することが可能で、「如来」もその一つ。大日如来は、一個人であった釈迦を超え、全宇宙を照らし悟りに導く存在である。サンスクリット語ではवैरोचनといい、これを漢字表記した「毘盧遮那(びるしゃな)」、漢訳した「大光明遍照」などとも呼ばれる。 拝火 教の最高神アフラマズダに相当するとも言われるほか、日本の真言宗の教義では天照大神と同一視される。 |

慣れ不慣れだけの問題なのかもしれないが、神社よりも寺のほうが敷居が高いと思うのだ。いや、「敷居が高い」という言い回しの正しい字義は知っている。自分の側に不義理があって訪問しづらい状況のことを「敷居が高い」というのが本来の意味であって、相手がお高くとまりやがって入りづれえじゃねえかというのは「敷居が高い」とは言わないのだが、その本来の意味での敷居が高いのだ。

神社はそれなりの数を訪問してそれなりの知識や作法は習得したし、私が訪問するような神社はかなりの割合で無人なのであまりそこらへんも憚られないし、むしろその神社の周りにたむろしている地元民とのコミュニケーションが重要な情報源だったりするのだが、寺となると僧職とのエンカウントは避けがたいし、なにかこう、神職よりも僧職のほうが律法とか修身に厳しそうな感じがして、「冷やかしでくんな、この観光客風情が、こっちはガチなんだよ」みたいなオーラを感じてしまうのだ。いや、そのオーラとやらは結局のところこの私の内から湧き出る心情を映しているだけなんだろうけども。

というわけで山域へ入るときはいつも緊張するというのに、前山寺の入り口にはこんな黒門が待ち構えている。見ての通り、敷居はない。ゼロレベル、フラットである。

「黒門」という名前からして、何か無作法をすると首を刎ねられて、この門の上から生首を吊るされるのだろうかと、そんなことを想像しながら冠木門を通過。

ズバンと石畳の参道が続く。この石畳は、今の天皇陛下が皇太子の時代にここを訪れることになって、そのために敷いたものだそうだ。別におまえらのためじゃないんだぜ。

その参道を左右からお地蔵様が挟んでいる。FF3だとぼけーっと侵入するといきなりゲームオーバーになるとこだ。四元素の牙を集めておかないとね。

大木の陰に隠れながら隙をみて通り抜ける。

よし、侵入成功だ。

入るとすぐに説明看板の洗礼を受ける。

まだ寺の建物の影も見えないというのに、早速この参道が天然記念物なのだ。古刹は違う。

|

|

| 市指定記念物 上田市文化財保護条例第五条の規定により左記のとうり指定する。 |

|

| 一 種別 記念物 一 名称 前山寺 参道並木 一 上田市大字前山字上神戸300番地 一 指定年月日 昭和五十四年四月九日 |

|

| 参道黒門右側のケヤキの大木からつづいて、三重塔に向う約一五〇メートルの間にマツ、サクラを主とした並木が参道の両側をおおっている。 目通り周囲二、〇〇メートルから三、一五メートル、樹高二〇メートル余、樹齢三五〇年前後におよぶと推定される老松六本のほかに、補植された若松が拾数本ある。また参道の左側には老松と同樹齢とみられる切り株が往時の痕跡を残している。このことからもともとは参道全域が松並木として植樹されたものであったことがわかる。 前山寺参道並木は、市内に残る最も古い参道並木として貴重である。 |

|

|

昭和五十四年四月 |

|

|

|

| ▲写真右側の大木が樹齢700年のケヤキ。その奥、石畳の左側にも太い木が見えているが、あれが保存樹のアカマツ。 |

![]()

というわけで、焼かれる危険に身を晒しながら150メートルの参道をクリアすると、目の前に石段が登場する。あの作務衣の人がいなくなったら行動開始しよう。

横を見ると、間知石の石積みと塀が続いているのがわかる。城か。▲の穴が開いているようだけど、あれってあそこから火縄銃とかで外を撃つためのやつでしょ?

この石段の脇に、また説明看板があるので確認しておこう。

|

|

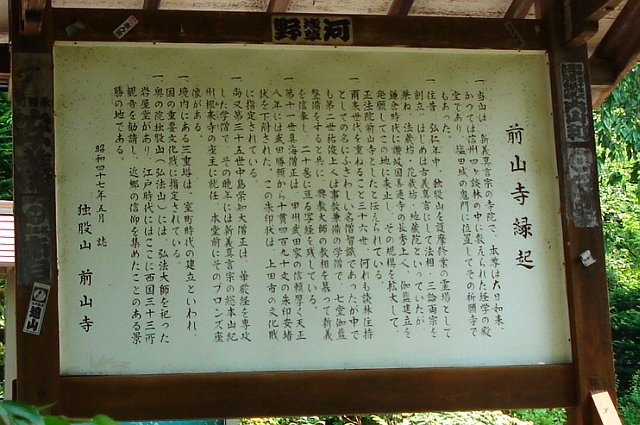

| 前山寺縁起 一 当山は、新義真言宗の寺院で、本尊は大日如来。かつては信州四ヶ談林の中に数えられた経学の教堂であり、塩田城の鬼門に位置してその祈願寺でもあった。 一 住昔、弘仁年中、独股山を護摩修業の霊場として創立。はじめは古義真言にして法相・三論両宗を兼ね、法蔵坊・花蔵坊・地蔵院といっていたが、鎌倉時代に讃岐国善通寺の長秀上人、伽藍建立を発願して此の地に来止し、その規模を拡大して、正法院前山寺としたと伝えられている。 一 爾来世代を重ねること三十六世、何れも談林住持としての名にふさわしい名僧智識であったが中でも第二世祐俊上人は事教兼備の学僧で、七堂伽藍整備をすると共に、興教大師の教相を慕って新義を信奉し、二十巻に亘る写経を残している。 一 第十一世真海僧正は、甲州武田家の信頼厚く天正八年には武田勝頼から十貫四百九十文の朱印安堵状を下附された。この朱印状は上田市の文化財に指定されている。 一 尚又第三十五世中島栄知大僧正は、華厳経を専攻した学僧で、その晩年には新義真言宗の総本山紀州根来寺の座主に就任。本堂前にそのブロンズ座像がある。 一 境内にある三重塔は、室町時代の建立といわれ、国の重要文化財に指定されている。 一 奥の院独股山(弘法山)には、弘法大師を祀った岩屋堂があり、江戸時代にはここに西国三十三所観音を勧請し、近郷の信仰を集めたことのある景勝の地である。 昭和四十七年五月 誌 独股山 前山寺 |

知らない言葉がたくさんあって意味がわからない部分もあるが、まあいいだろう。

真言宗のなかに「新義」と「古義」があるということがわかるが、9世紀前半に空海が高野山で教えたのが「古義」、12世紀前半に覚鑁が根来寺で教えたのが「新義」ということらしい。学校では「覚鑁」は習わないから知らないよね。根来寺というと、戦国時代とか秀吉とか柳生とかでよく鉄砲売ったり撃ったりして滅ぼされている印象だけど、滅ぼされたせいで残党が諸派に分裂し、「○○派」がいくつか誕生した。「智山派」もそのひとつ。分裂したと言っても対立抗争をしているわけではなく、新義真言宗の総本山である根来寺の座主は、智山派と豊山派で交互に務めている。

さあ・・・行こうか・・・

![]()

門を入ると正面に早速三重塔がみえる。出し惜しみはなしだ。

というより、「門を通して塔が見える」という景を狙って敷地全体が設計されているわけで、

つまりこの景を見ずして何を見るって世界なのだ。

いちおう拝観料は200円なんだけど、

ここまで車で乗り付けて写真だけ撮って帰っていく奴らがうじゃうじゃいる、

と、昭和50年代の文献に苦言が書いてあった。

昔の人は容赦ないねえ。

こちらは余裕のあるとこをみせるため、ごちそうは最後にとっておこう。

フランス料理だってメインディッシュはコースの開始から1時間以上先だ。

まずは境内からうろつこう。

実のところ、炎天下、徒歩で、1時間半をかけて、駅からここまで約3キロ、高低差約180メートルを寄り道しながら、しかも水分も栄養分も無補給で来ている。その前に別所温泉付近をたっぷり2時間散策しているので、正直ふらふらなのだ。

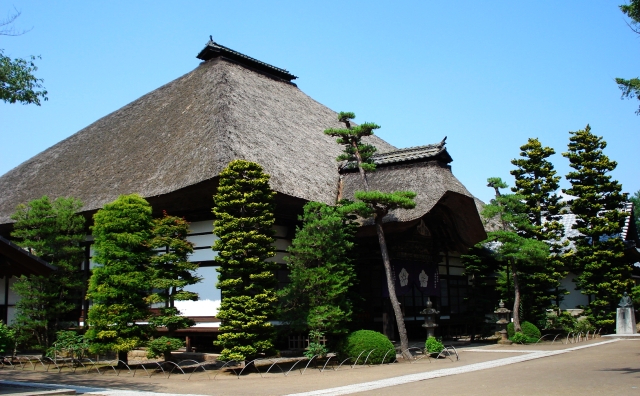

本堂。

茅葺きの屋根が、のっぺりしていながら、ずっしりとしたマッシヴな量塊感(自分でも半分何言ってるかわからない。)がすごい。

私の調査に拠ると(Google調べ)、この屋根はバブル全盛期の平成元年(1989年)に茅葺きに葺き替えたもの。

この写真は2009年に撮ったものだけど、その数年後にヨシで一部葺き替えが行われているそうだ。

ヨシとカヤを見分けられる自信はないが。

写真の右奥に銅像があるのに注目。

桔梗の紋は、新義真言宗の宗紋なんだそうだ。

|

これが第三十五世中島栄知大僧正のブロンズ像。 |

|

これは三重塔に行く石段の脇にある石碑。 読めない。 |

いろいろ総合すると、この寺の歴史は次のような感じになる。

|

6世紀? |

大和朝廷が塩田平に信濃国造を派遣。 | |

| 前山寺の裏山である「弘法山」が山岳信仰・修験者の修業の場となる。 | ||

| 弘法大師が弘法山の嶺の数を数えたら99個だった。その1つを「独鈷山」と命名。 | ||

|

812年 |

弘法大師が寺をつくる。(古義真言宗) | |

|

1173年 |

建春門院(平清盛の姪で、後白河法皇の妻。)が最勝光院を建立。塩田平はその荘園となる。 | |

|

1277年 |

北条義政が塩田平に館(のちの塩田城)を建てて住み着く(塩田北条氏)。 | |

|

1331年 |

讃岐国(香川県)の長秀上人が来訪。 寺を改造して今の形となる。 |

後醍醐天皇による鎌倉幕府打倒運動が始まる。(元弘の乱) |

|

1333年 |

鎌倉幕府滅亡。塩田北条氏は一族郎党自刃して全滅。 | |

| 三重塔の建立はこの頃と推定。 | 塩田平は村上氏に与えられる。その代官として福沢氏が塩田城に入り、一帯を治める。 | |

| 1553年 | 塩田城が陥落。塩田平から村上氏が駆逐されて武田氏の支配地となる。 | |

| 1580年 | 武田勝頼の朱印状。寺領10貫文490文。 | |

| 1585年 | 豊臣秀吉が根来寺を滅ぼす。 | |

| 1600年 | 徳川家康の許しを得て根来寺が再興。 | |

| 1684年頃 | 智山派に改宗。(新義真言宗) |

塩田北条氏は、執権の北条氏の弟の家系である。1333年に鎌倉幕府が新田義貞に滅ぼされるとき、塩田北条氏も一族あげて鎌倉幕府援護のために出撃しており、鎌倉で自刃している。『太平記』ではわざわざ塩田北条氏の滅亡について一節があてられており、一族郎党が死んだほか、塩田に残っていた家族も一人残らず自刃したと伝えられている。

その後まもない時期に三重塔が建立されたのは、塩田北条氏の滅亡ときっと関係があるのだろう。当てずっぽうだけど。

また、武田勝頼による朱印状で寺領が約10.5貫文とあるが(1000文=1貫文)、別所温泉にある有名寺の安楽寺や常楽寺が同じ頃1貫文だったことと比べると、この前山寺がいかに大勢力だったかが窺い知れるのではないだろうか。

![]()

これが国の重要文化財、“未完の完成品”前山寺三重塔です。

|

|

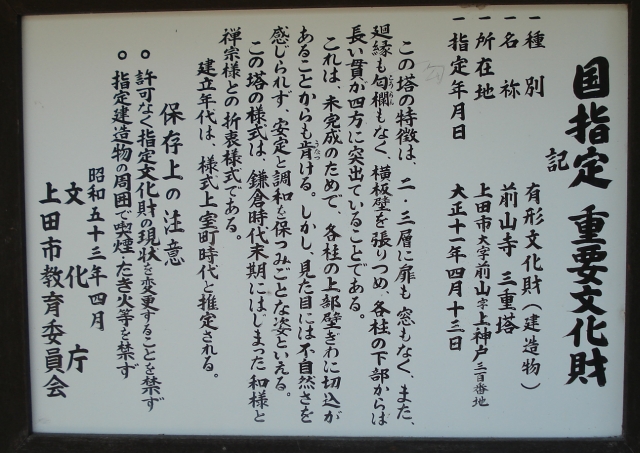

| 国指定 重要文化財 | |

|

記 | |

| 一 種別 有形文化財(建造物) 一 名称 前山寺 三重塔 一 所在地 上田市大字前山字上神戸三百番地 一 指定年月日 大正十一年四月十三日 | |

| この塔の特徴は、二・三層に扉も窓もなく、また、廻縁も勾欄もなく、横板壁を張りつめ、各柱の下部からは長い貫が四方に突き出ていることである。 これは、未完成のためで、各柱の上部壁際に切込があることからも肯ける。しかし、見た目には不自然さを感じられず、安定と調和を保つみごとな姿といえる。 この塔の様式は、鎌倉時代末期に始まった和様と禅宗様との折衷様式である。 建立年代は、様式上室町時代と推定される。 | |

|

昭和五十三年四月 |

この建物の特徴は、かなり大雑把に言うと2つある。

(1)明らかに建築途中でやめていること。

(2)和風と中華風がまぜこぜになっていること。

|

| ▲これは国宝である法起寺(奈良県斑鳩町)のもの。飛鳥時代の造営。 |

| 三重塔や五重塔にかぎらず、二階層以上の寺社を作る場合は、建物本体のまわりにこういうふうに、手すりを回し、床を張り、建物の周囲をぐるっと回れるようにつくることになっている。 ただし現実的には、そこに行くための階段とかドアとかが無かったり、寸法が小さかったりして、実際にマジでここに出て一周することはできない。つまり装飾、見せかけのパーツである。仏塔というのは、「本物の塔を模したハリボテ」なのだ。(原初的には塔は、釈迦の骨を祀るためのものだったが、各地に塔を作っても釈迦の骨はそんなに数がないので、こうした塔は単なる「シンボル」でしかない。)あと、仮に一周することが可能でも、高いし怖いのでやめたほうがいい。 |

|

| ▲前山寺の三重塔 |

| 前山寺の三重塔の同じ部分を見ると、その手すり(勾欄)や床がない。有るべきもの(だがしかし実用性がない飾りにすぎないもの)がないのだ。 しかし「無いもの」として設計・施行されたわけではなく、作るための準備としての梁が突き出ている。また、特に左から2本め、3本めの柱の上の方にちょっと切れ込みがあるのがわかるだろうか。写真の加減でよく見えないが、ほかの柱にも全部同じように切れ込みがある。これは長押をつけるための準備である。 ほかにも次の行程の準備がしてある部位があり、「最初から手すりや床は無いものとして作った」わけではないことが窺い知れる。 |

ほかにもいくつかそういうところがあるが、外部から見てはっきりわかるのはこの点だけだ。ここが「未完成」のまま放置されていることから、この三重塔は未完成と言われている。

ところが、ここが未完成であると判った上で全景を眺めても、違和感がない。

|

|

|

|

▲前山寺三重塔(重文) |

▲西明寺三重塔(国宝) |

▲法起寺三重塔(国宝) |

この通り。むしろシュッとしていてスマートでかっこいい。

実用性を欠く余計な装飾の手摺は、むしろ無い方がいい。

これゆえにこの三重塔は「未完の完成品」と称賛されているのだ。

飾りでしかないベランダなど要らぬ、

下の句など蛇足、手すりなんて飾りです、偉い人にはそれがわからんのです、

これを南北朝時代からわかっていた人がいるのだ。

これがどうしてこうなっているのかは、わかっていない。

ただ、ここと同じように、

ただ部材があるだけでなくそこに次の部材が来るための加工までしてあるのに、

そこで作業がストップしたままになっている寺社が長野県にはほかにもあることから、

これは本当に「未完の完成品」なのではなく、

こういう様式として長野あたりで流行っていたのではないか、という説もある。

ところで、上の3枚の三重塔の写真のうち、

前山寺三重塔(左端)と、右端の法起寺三重塔を見比べていただこう。

1階と2階、3階の大きさを比べると、

法起寺の三重塔は3階が1階の半分ぐらいしかないのに対し、

前山寺はそんなに変わらない。正確に数字で表すと、3階の幅は1階の81%になっている。

この比率が、時代によって特徴的であり、

この三重塔が南北朝時代のものと推定される要素の一つだ。

ちなみに右端の法起寺三重塔は飛鳥時代。

真ん中の西明寺三重塔は鎌倉末期なので前山寺と時代が近いのである。

それから「和風と中華風の折衷」が特徴的なのが、この玄関ドアだ。

|

|

|

|

▲前山寺三重塔 |

▲浄妙寺多宝塔 |

▲西明寺三重塔 |

同時代の他の物件と比べると、右の2件はドアがペロンとした板であるのに対し、

前山寺三重塔のドアは縦横の格子の装飾がある。

これが唐風(桟唐戸)なのだ。

まあ「唐」といっても唐の国は907年に滅びているから、

南北朝初期すなわち1300年代前半というと元の時代になっちゃてるんだけども、

禅宗は宋の時代に起こったので宋風ということになる。

しかし普通あまり「宋風」という言い方はしない。

そこらへんの細かいことはともかく、要するに中華風ということだ。

そもそも仏教自体がインドからのものだし、寺に三重塔を作るというのも

インド・中国を経て伝来したものだから、元来は中華風で当たり前なのだが、

それが数百年日本でブラッシュアップされるなかで和風の様式に進化していた。

真言宗なんてのはその最たるもので、相方の「天台宗」は中国で発祥した宗派なのに対し、

真言宗はメイドインジャパンなのである。

13世紀から14世紀の頃には、中国で禅宗が主流となり、

それが日本にもやってきた。

今では中国では仏教をやらないので「禅」といえばすっかりジャパニーズカルチャーだけども、

当時は「禅」は中華文化だったのだ。

寺に伝わる縁起では、この三重塔は鎌倉時代に作られたことになっているのだが、

こうした中華様式の混淆などの特徴から、

実際には室町時代初期(南北朝時代)の建造だろうとみられている。

そのほかの見どころは、

このブワッっと広がる屋根だ。

水はけに問題が生じるのではないかと心配になるぐらい反り返っている。

建物本体と比べると、屋根が倍ぐらい外側に飛び出しているのがわかるだろう。

(写真の角度とかもあるだろうが)上の国宝の法起寺の三重塔と較べても、

建物に対する屋根の幅の大きさや反り返りっぷりが甚だしいのがわかるのではないだろうか。

その屋根の下がゴテゴテしている。

このゴテゴテを組物というのだが、この重厚感がたまらんのだ。

現代の建築技術ならば、鉄骨の梁を一本ビシっと渡して屋根を載せるだけだが、

昔の木しかない時代にはそういう工法がない。

丸太をズバンと通せばいいじゃないかと思うかもしれないが、

それだと重すぎるし、一箇所に負担がかかりすぎる。

それで、こうやって細かい部材を積み重ねてちょっとずつ張り出していって、

建物の2倍ぐらいの広さの屋根を支えているのだ。

この組物をよーく凝視すると、どこがどこを支えているのかわかる。

色分けしてみた。

この屋根の場合、三段階でアーム(肘木)を伸ばして支えている。

これを「三手先」という。

三段目(黄色)がビローンと尻尾みたいに伸びている部分がある。

これを「尾垂木」という。

二段までだとこのビローンはない。三段目にビローンがつくことで、

大きく外に張り出すことができるのだ。

【長野県神社庁データ】

| 名称 | 前山寺 | No |

|

|

| 所在 | 長野県上田市前山300 | TEL | 0268-38-2855 | |

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 本尊 | 金剛界大日如来 | |||

| 交通 | 上田交通別所線「塩田町」駅から徒歩約40分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 812 | 弘仁 | 3 | 空海(弘法大師)により独股山が開山。 | |||

| 1277 | 健治 | 3 | 北条義政が独鈷山の麓に館を築き、本拠とする。(塩田北条氏の開祖) | |||

| 1331 | 元弘 | 1 | 讃岐国の長秀上人が来訪し、寺を現在の姿に拡張する。 | |||

| 1333 | 〃 | 3 | 塩田北条氏が滅亡。 | |||

| 南北朝時代前期に三重塔が建立されたと推測されている。 | ||||||

| 1580 | 天正 | 8 | 武田勝頼の朱印状により寺領として10貫文490文が安堵。 | |||

| 1684 - 1687 |

貞享年間 | 鶏足寺を離床。 京都・智積院に属し、真言宗智山派となる。 同派の信濃国における4談林所の1つ。 |

||||

| 1922 | 大正 | 11 | 4 | 13 | 三重塔が特別保護建造物に指定。 | |

| 1950 | 昭和 | 25 | 8 | 25 | 三重塔が国の重要文化財に指定。 | |

【関連寺社】

*中禅寺

*塩野神社

【参考資料】

【リンク】

*公式サイト

*長野県の塔(前山寺)

参拝日:2009年06月24日

追加日:2017年03月12日