| TOPページへ戻る | |||||

| 鹿児島県 |

霧島市 |

(旧)霧島町 | 姶良郡 | 薩摩国 | |

| 霧島神宮 | - | ||||

| 式内小社(論社) | |||||

| 官幣大社 | |||||

| - | |||||

| 別表神社 | |||||

| 火の山霧島の裾野に君臨する大社。坂本龍馬の新婚旅行先として有名。 | |||||

|

霧島 |

|

所在 |

鹿児島県霧島市霧島田口2608番地5号 |

|

創建 |

6世紀 |

|

祭神 |

天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊(あめにぎしくににぎしあまつひこひこほのににぎ) |

| 木花開姫尊、彦火火出見尊、豊玉姫尊、鵜鷀草葺不合尊、玉依姫尊、神倭磐余彦尊 | |

| 主祭神はいわゆる「ににぎのみこと(瓊瓊杵尊)」。アマテラスの孫にあたる。大国主が諸国を統一して葦原中国をつくると、アマテラスの命でタケミカヅチらが大国主のもとへ派遣され、芦原中国を譲れと迫る。一悶着あったあと国を譲ることになる。その国を実際に治めるために降臨するのがニニギノミコトである。 木花開姫尊はいわゆる「サクヤヒメ」(ニニギの妻)、彦火火出見尊は「ホオリ=山幸彦」、豊玉姫尊はホオリの妻、鵜鷀草葺不合尊(ウガヤフキアエズ)はホオリと豊玉姫の子、玉依姫尊(タマヨリヒメ)は豊玉姫の妹、神倭磐余彦尊(イワレヒコ)は神武天皇=初代天皇。 |

霧島神宮は、もとは現在地よりももっと火口に近い中腹にあった(霧島神宮跡参照。)。そこは天孫降臨の場所とされている。天孫降臨というのは、神とその子孫神である者たちから生まれたニニギのみことが、現世/日本へ降り立った場所である。ここでは、そのニニギから、初代天皇(神武天皇)までが祀られている。

血縁関係を図示するとこんな感じ。

| 神武天皇 | ┬(父) ウガヤフキアエズ | ┬(父) ホオリ | ┬(父) ニニギノミコト | ┬(父) 天忍穂耳命 | ─ アマテラス | ┬(父) イザナギ |

| └(母) 玉依姫 | └(母) 豊玉姫 | └(母) サクヤヒメ | └(母) 栲幡千々姫 | └(母) イザナミ |

神社の歴史として伝えられているところに拠ると、6世紀の欽明天皇(在位539-571)の治世に、仏僧によって建立された。仏僧と言っても、昔は仏教と神道は混淆していたので、いわゆる山岳信仰としての修験の場であった。

霧島の火山が噴火する度に焼失し、とうとう天暦年間(947-957)に現在地へ遷されたという。旧社地には、霧島神宮跡が遺されている。

まあなんというか、こういう内地の本場の有名神社については、充実したサイトがそこら中にあるので、詳しいことはそれを見て欲しい。

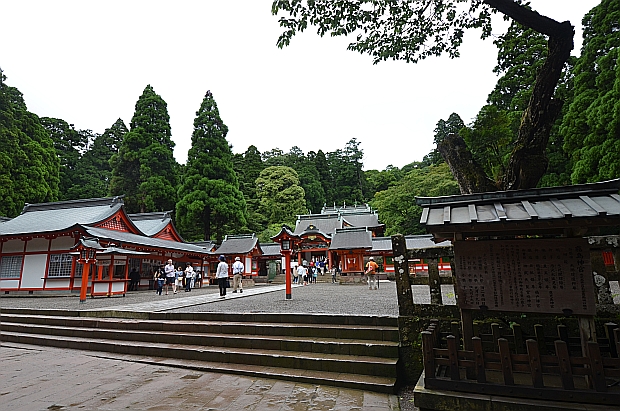

境内の入り口。

広角レンズで撮っているのでスケール感が狂っているけれど、遠くの石段の前にいる観光客2名と桑べていただくと、木のでかさや奥行きがわかると思う。

天気はいまいちだが、それにしても樹林の緑色と、茶色で地面と一体化している建物の組み合わせが美しい。さすが南国。色鮮やかだ。ここに住みたい。

と思ったけどスギ花粉があるなら無理だわ

構図が前の写真とそっくりなので、同じ建物かと思ってしまうが、全然別。

私がまだ四国について何も知らない頃、人生初の四国上陸を果たしたときの道しるべは、昭文社のマップル「中国・四国道路地図」だった。その地図のなかで、徳島県の見どころとして記されていたのは、鳴門海峡、うだつの町並み、阿波の土柱、大歩危小歩危、祖谷渓、かずら橋、眉山、津峯神社、高の瀬峡、剣山、日和佐である。これを全部行ってやろうと思った。そんなわけで、私にとっての人生初徳島の2番めの立ち寄りスポットがこの津峯山だった。

動いているのか怪しい雰囲気のリフト。神社に詣でるぐらい、歩いて階段登ればいいじゃない、と思ったが、せっかくなので乗ることに。

|

こちらの石灯籠は |

|

公爵 島津忠重 と読める。 島津忠重公は、第30代島津家当主で、昭和天皇の奥さん(皇后陛下)の叔父に当たる人。 霧島神宮はこの地に移転したあとも頻繁に火山の影響で焼失していて、そのたびに島津氏の援助で再建されたのだという。 |

|

明治三十?年四月 と読める。 島津忠重公は明治19年生まれなので、これを奉納したときは12歳から20歳のころ、いずれにしてもまだティーンエイジャーだった。 私も10代で神社に石灯籠を奉納するような大人になりたい。 |

石段とその脇の岩。

どこまでが人工的な石段でどこからが自然の岩なのかよくわからん。

まるで石段ができた後に岩が降ってきたみたいな感じだ。

さすがは坂本龍馬が新婚旅行に来たと言われる場所だけあって、観光客の数もすごい多い。

そのたくさんの観光客がみんなこの鳥居の前で写真を撮りたがるもんだから、

鳥居の写真を撮るのも難しい。

これは「君が代」に登場する「さざれ石」。

小さな礫が固まって礫岩になったもの。

![]()

朱塗りの社殿が登場する。緑と朱のコントラストが実に美しい。

参道の脇にあるこの石灯籠も「子爵なにがし」と書かれている。

これはご神木。

「霧島メアサ」という品種の杉なんだそうだ。樹齢800年。

ということでいよいよ御登殿する

こんなかんじで賑わっている。

プライスレスな土産物を販売するところも混み合っている。

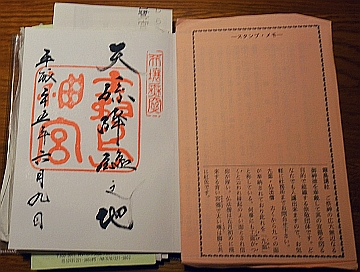

まずは基本的なこととして

御朱印をゲット。

たぶん「天孫降臨之地」と書いてある。

カラフルな御守をゲット。

最近はどこの神社に行っても御守だけで10種類ぐらい売ってて、

御守を記念品感覚で買う立場としてはいつもどれにするかひどく迷うのだけれども、

今回はこれがキャンディーみたいで美味しそうだったのでこれにした。

水色と黄緑は2つづつ。

買うときのテンションとしては誰かにおみやげにしてやろうかともおもったのだが、

帰ってきて冷静になってみると、

江戸時代じゃあるまいし、

今時、自分で行ったわけでもない神社の御守とか

貰っても困惑するだけだろうと気がついて、今もこのまま飾ってある。

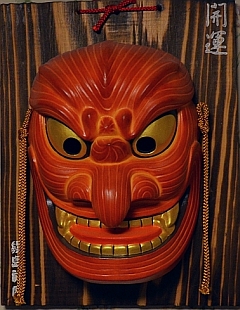

これは今回の南九州遠征での最大の収穫物の一つ。

陶器の面。

青と朱で一対になっている。

大きさは縦40センチほど、鼻の先っちょのでっぱりが15センチほどあって、

かなりの存在感だ。

今もこうして机のPCから目を上げると真正面の壁に飾ってあるのだ。

![]()

こちらは神社の隣りにあった霧島神宮の斉田。

詳しいことは分からないが、この南国で6月上旬の時点で田植えが終わっていないというのは

どういうことだろう。

【鹿児島県神社庁データ】

| 名称 | 霧島神宮 | No |

|

|

| 所在 | 鹿児島県霧島市霧島田口2608-5 | TEL | 0995-57-0001 | |

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | ||||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

【参考資料】

【リンク】

*

参拝日:2013年06月09日

追加日:2015年01月27日