| TOPページへ戻る | |||||

| 長野県 |

上田市 |

塩田町 | 小県郡 | 信濃国 | |

| 別所神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| 別所温泉を一望する丘の上に鎮座する神社。江戸時代中期の大規模な社殿は有形文化財。 | |||||

|

別所 |

|

所在 |

長野県上田市別所温泉2338 |

|

創建 |

建久年間(1190-1199年) |

|

祭神 |

伊弉諾尊命、伊邪那美命ほか |

別所神社は鎌倉時代初期の建久年間(1190-1199年)の創建と伝わり、江戸時代には熊野社として安楽寺や常楽寺と同程度の規模を有していたらしい。これが明治時代に数多くの小祠を合祀して別所神社となり、縁結びの神となったが、今現在は主体としての神社としては営まれておらず、氏子会によって建物が維持されている。

| 《塩田平小史》 | |

| 千曲川の中流の上田盆地の南半分を塩田平という。ここはもともと湖だったものが、産川やその支流の沖積作用によって埋め立てられて扇状地性の小盆地となったものだ。今も地表を少し掘り返すと、湖底で形成された堆積層が出てくる。塩田平の中心には6世紀頃の大きな前方後円墳などがあり、古代から鎌倉時代にかけて信濃の国造・国司が塩田平に置かれて、信濃国の文化の中心地だった考えられている。 古の時代、ここは「あそ」と呼ばれていたことがわかっている。『和名類聚抄』(931年頃)では「安宗」の漢字をあてているし、現在も地名として「安曽岡」などが残っている。これはもともと九州の「阿蘇」に由来するという説がある。大和朝廷の勃興期、九州から大和地方(奈良)へ多くの氏族が移り住んでおり、そのうち阿蘇氏は「科野国」(信濃国)の国造に任じられている。彼らが塩田に移住し、国土生成の神として生島足島神社を祀ったのだという。一体は「小県郡」というが、これは阿蘇氏の支族である小子部連の名に由来するのだとも言う。 |

|

|

|

| ▲原初的な信仰形態を持つ生島足島神社 | ▲稲作の根本である「泥」を祀る泥宮 |

信濃国は、672年に起きた壬申の乱のときに大海人皇子の味方をして逆転勝利に導き、天武天皇として即位させたという歴史がある。このため天武天皇は信濃国への遷都を計画し、実際に測量調査の役人を派遣している。その派遣先が塩田平だったとも言われている。平安時代の終わり頃、平清盛の全盛期に、清盛の義理の妹で後白河法皇の后だった建春門院という女性がいるが、建春門院が建立した最勝光院という壮麗な寺がある。そこには全国から由緒ある豊かな土地が荘園として寄進されたのだが、信濃国から唯一選ばれたのが塩田庄だった。そして平家打倒の最初の一撃となった木曽義仲は、はじめ塩田平の端にある依田城を本拠地としていた。義仲が斃れたあと、この重要地には全国に先駆けて地頭が任命されているのだが、その役を仰せつかったのは頼朝の重臣・惟宗忠久であった。忠久はのちに薩摩に移封され、島津氏の開祖になる人物である。(ただしこの時の忠久はまだ7歳と幼少で、塩田は結局、最勝光院に寄進された。) 塩田平は、鎌倉時代中期に学問の中心地として栄えた。そのきっかけになったのは北条重時という人物が信濃国守護に任ぜられたことにある。重時は、北条政子の弟・北条義時の息子であり、のちの執権北条時宗の祖父でもある。北条得宗家の血筋であった重時は、六波羅探題の責任者や連署(執権に次ぐ幕府の実質No2の地位)を歴任し、鎌倉幕府の中枢を担った。 その重時の息子、北条義政は、父の跡を継いで幕閣の要職を務めた。甥にあたる時宗が執権の時代には、モンゴル襲来に連署として対応にあたった。その義政は、最初の元寇である文永の役が落着すると、突如として職を辞し、塩田平を終の棲家と定めて隠居してしまった。義政がなぜ急に引退したのか、なぜ塩田平を隠居の地と定めたのかは、よくわかっていない。義政の子孫はそのまま塩田を本拠とし、塩田北条氏と呼ばれるようになった。塩田北条氏は塩田平に鎌倉文化を広め、とくに国家鎮護のため天台宗の寺社を庇護し、多くの僧が塩田で学ぶようになった。だから塩田を「信州の学海」ともいう。別所温泉には北向観音や「三楽寺」(常楽寺、安楽寺、長楽寺)などの仏閣があり、これらは塩田北条氏によって発展したものである。(同じ頃の鎌倉では、これらの流派を攻撃して新興の日蓮宗が誕生している。) |

|

|

|

| ▲北向観音 | ▲安楽寺八角三重塔 |

| 塩田北条氏は鎌倉幕府とともに滅亡した。鎌倉を新田義貞の攻撃から護るために軍勢を引き連れて出撃し、敗れて一族郎党自刃したのである。室町幕府誕生の動乱が一段落すると、塩田平は村上氏に与えられ、北信濃の中心地となった。その子孫が戦国時代に武田信玄と戦った村上義清である。義清は、塩田平で行われた上田原の合戦や、砥石城の戦いで武田軍を破って苦しめた。しかし真田幸隆の謀略の前に要地を奪われ、最後は塩田平の塩田城に立て籠もって抵抗した。塩田城の攻略を果たした時点で武田氏による北信濃攻略は一段落するのだが、落ち延びた村上義清は越後の上杉謙信を引き連れて戻ってくる。それによって川中島の合戦が始まるのである。 |

|

| 別所温泉は信州・塩田平と呼ばれる扇状地の「扇の要」の位置にある。清少納言は『枕草子』のなかで日本の三大名湯の一つとして「七久里の湯」をあげており、別所温泉がその七久里の湯であったとされている。(「七久里の湯」がどこであったかは定説がなく、「ここが七久里の湯だ」と称する温泉地はあちこちにある。) | |

常楽寺を参詣し、温泉街に向かって坂を下る途中に、細い脇道があり、鳥居が設けられている。

|

別所の大名物の一つ、常楽寺の参詣を終え、先のおやき屋に気を取られて坂道を駆け下りてくると、うっかり見落としてしまいそうなところに入口がある。。 |

|

参道は曲がっており、先はよく見えない。

鳥居には「本朝縁結大神」とある。 |

| |

|

この鳥居の脇に、猿田彦大神の石柱が。 倒れそうで危ないからなのか、鉄と針金でカバーされているけれど、この石が本気出して倒れようと思ったら、この鉄と針金で食い止められないんじゃないかなと思う。 |

|

鳥居の先は道が曲がっていて、どうなっているかは行ってみないとわからない。 |

|

くねった参道を少しいくと |

|

石段が出てきます。 |

|

ここを登ると |

|

そこを登ると社殿がみえてきました。 |

これがその社殿。

|

なにか看板的なものがあるが、木の表面が朽ちていてまったく読めない。 ていうか文字が書いてない。 置いてある石も、いかにも何かを解体して残った石という感じ。 |

|

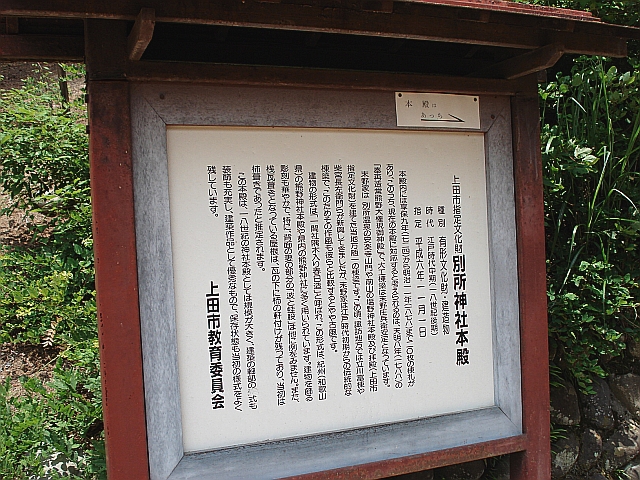

上田市指定文化財 別所神社本殿 種別 有形文化財・建造物 時代 江戸時代中期(一八世紀後期) 指定 平成六年一一月一日 |

| 本殿内には享保九年(一七二四)から明治一一年(一八七八)まで二〇枚の棟札があり、このうち、現在の本殿に対応すると考えられるのは、天明八年(一七八八)の「奉再造営熊野大権現御神殿」で、大工棟梁は末野庄兵衛安定となっています。 末野家は別所温泉の安楽寺山門や前山の塩野神社本殿及び拝殿(上田市指定文化財)を建てた当地方随一の棟梁です。この頃、諏訪地方では立川富棟や柴宮長左衛門らが新興してきましたが、末野家は江戸時代初期からの伝統的な棟梁で、このためその作風も彼らと比較するとやや古風です。 建物の形式は「一間社隅木入り春日造」と呼ばれ、この形式は、紀州(和歌山県)の熊野神社本殿や県内の熊野神社に多く用いられています。建物を飾る彫刻も華やかで、特に、背面の妻の部分の「波と蛙股」は他に例をみません。また、桟瓦葺きとなっている屋根は、瓦の下に柿の軒付けが残っており、当初は柿葺きであったと推定されます。 この本殿は、一八世紀の神社本殿としては規模が大きく、建築の軸部の 式も装飾も充実し、建築作品として優秀なもので、保存状態も当初の様式をよく残しています。 上田市教育委員会 |

|

この説明文のなかでも「熊野大権現」とあるけれど、和歌山県の熊野本宮大社から勧請されたものだという。建築様式も全国の熊野神社の様式と共通しているんだとか。建築に携わった棟梁の末野氏は、塩野神社の造営でも名前が出てくる一家だ。

印象論だけど、なんかどうも、現役の神社というよりは、「遺跡」とまでは言わないが「神社跡」という雰囲気。いや、実際にはちゃんと人の手が入っている現役神社なんだけども。

|

拝殿はこんな感じ。 全く人の手が入っていないというわけではない。 いわゆる紙垂(白い紙が稲妻形になってぶら下がってるやつ)はちゃんとついているし、おみくじの箱も置いてある。 基本的には、いわゆる神職がいる法人化された神社ではなく、いまは氏子会によって維持されているようだ。 それにしても神社や仏閣の建築の用語は難しい。正直よくわからない。 |

|

この「梁の突き出た先っちょ」は「木鼻」という。梁が柱を突き抜けていて、その突き抜けた端部に彫刻が施されている。よくあるのは、そこが龍とか唐獅子とか象とかになっているもの。鎌倉時代以降にみられるものだそうだ。 この写真の木鼻は、簡素である。紙が貼ってあるように見えるが、正直意味はよくわからない。意味はよくわからないが、これがあることで木の部品の一つ一つが引き立って、「すごい細かい部品がいっぱい集まってできているよ感」が際立っていると思う。 |

|

が、文化財になっているのはあくまでも「本殿」なので、これはあまり関係ない。 本殿を眺めるために裏へ回ります。 |

| |

|

これが本殿。 拝殿と比べると、彫刻がすごい。 | |

|

この写真の真ん中に移っているΩ的な形をしたパーツを「蛙股」と言うそうだ。 カエルの両足みたいな形だから。 もともとは、梁の上に別の構造材が来る場合にそれを受けるための部品だったのが、様式化して装飾パーツ化したもの。 |

|

さて、この写真に写っている、ぐにゅーっと曲がった梁的なもの、これを「虹梁(こうりょう)」と言う。 虹みたいなアーチ型なので「虹梁」なのだが、これが高さが大きくズレているパーツとパーツを接合するためにより大きく湾曲すると、「海老虹梁」と呼ぶようになる。 |

|

これが「他に例をみない」という、「蛙股と波」の部分。 他例の有無はともかく、確かにものすごい手が込んでいることはわかる。蛙股の下の二段は、「波」というより「薔薇の花がうねうねしてる」ようにも見える。 |

|

両側にたくさん突き出たパーツ(なんというのかはわからない)がパラス・アテネみたいでかっこいい |

|

| |

|

|

|

|

|

西洋建築で言うところの「ガーゴイル」に相当する木鼻。 目の部分だけ色が違っているように見える。 この口の中とかどうやって彫ったんだろう。 |

こちらは舞台(神楽殿)。でかい。正面の大梁が凄い。

田舎の山の中の神社とかにいくと、壁や雨戸の無い神楽殿なんていくらでもあるけれど、

これだけの大きさで壁も無いと、台風の時とかどうしているんだろうと気になってしまう。

![]()

割と若い竹なんだろうと思うが、何年か経つと人が侵入できないぐらいの竹藪になりそうな感じ。

その森の中にケモノ道みたいな小路がある。

そこを辿ってゆくと大きな石碑があった。日露戦役凱旋紀念碑とある。

文字は陸軍大将子爵寺内正毅によるもの。ご存知かとは思うが、のちに第一次世界大戦時期の総理大臣となる人物である。特に信州にご縁があるというわけでは無さそう(長州出身者)。どうも日本中に彼の書による碑があるようだ。

字うめえ、と思ったら、西南戦争のときに右手を負傷して不自由になり、左手で書いていたらしい。字うめえ

こちらはうってかわって控えめな石。

これもちゃんと後世に残るのだから、私もそこらへんの大石になんかメッセージを刻んでこっそり山奥の神社にでも置いておけば300年後ぐらいまで残るのではないだろうか。300年後に伝えたいメッセージとか思いつかないけども。

ほかにもこんな感じで祠が並んでいる。

境内はなんだか地面が凸凹しているし、

木や根がすごくて、「整備された境内」という雰囲気ではない。

なにかこう、他所から山奥の空き地に仮で移設してきて仮で並べた感が。

文献によると、明治時代に熊野社に8つの神社を合祀して別所神社となっており、いまは神明社、金比羅社が境内にあるのだという。

北海道の山奥にありそうな丸太の鳥居。

石灯籠なんかもみえているけども、仮で並べただけ感がすごい

「皇大神社」と読める。

はっきりしないが、これらの3祠は「後世に持ってこられたもの」らしい。こいつらが集まって、一番最初の鳥居の社額にあったように、「縁結びの神」として祀られるようになったのだとか。

【長野県神社庁データ】

| 名称 | 別所神社 | No |

|

|

| 所在 | 長野県上田市別所2338 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | 伊邪那岐・伊佐那美ほか | |||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | 約1200坪 | |||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1190 - 1199 |

建久 | 建久年間に創建。 | ||||

| 1574 | 天正 | 2 | 別所大湯に温泉社が建立される。 | |||

| 1682 | 天和 | 2 | 熊野社が現在地へ移転。 | |||

| 1691 | 元禄 | 4 | 別所一円の寺社の社領に関する記録がある。 安楽寺、常楽寺、熊野社は1貫文、北向観音は0.5貫文。 |

|||

| 1783 | 天明 | 3 | 浅間山大噴火 | |||

| 1788 | 〃 | 8 | 末野庄兵衛安定により今の本殿が造営される(棟札より)。 | |||

| 1847 | 弘化 | 4 | 3 | 24 | 善光寺地震 | |

| 1878 | 明治 | 11 | 「熊野社」を別所神社に改称。8社を合祀。 | |||

| 1957 | 昭和 | 32 | 別所村や中塩田町などが合併して塩田町となる。 | |||

| 1970 | 〃 | 45 | 塩田町が上田市に合併。 | |||

| 2003 | 平成 | 15 | 別所神社の改修が行われる。 |

【関連寺社】

*常楽寺

*安楽寺

*北向観音

【参考資料】

【リンク】

*神社探訪 狛犬見聞録・注連縄の豆知識(別所神社)

*長野県の神社建築情報サイト・おみやさんcom(別所神社)

*上田市文化財マップ(別所神社)

参拝日:2009年06月24日

追加日:2017年02月28日